宜蘭平原噶瑪蘭族之來源、分佈與遷徒一以哆囉美遠社、猴猴社為中心之研究

詹素娟 著 原刊於平埔文化資訊網

一、前言

台灣土著民族的來源、種類、分佈與遷移,向來是一個複雜而難有定案的問題。宜蘭平原上的噶瑪蘭族,或廣義的說,其上的平埔族群,亦為如此。過去,由於考古資料的缺乏、文獻資料的不足,及調查研究上的困難,使我們對平原上族群問題的瞭解,較諸其他地區有更大的空白。

幸而近年來,由於語言學者前後累積了不少語料,並在分類上有進一步的嚐試與討論﹔民族學者對口碑傳說的整理、記錄,及近一、二年考古發掘工作的進展,使我們終能勉強一窺平原人類族群關係的究竟。或許,即使連以下的歸納、分析,也只是推測而已。但,至少使我們明白,窄小僅330平方公里的宜蘭平原,所具有的豐富族群內涵。

本文即試圖結合歷史文獻、口語傳說、考古材料及語言學者的研究成果,描繪宜蘭平原上的族群來源、空間分佈,並以哆囉美遠社、猴猴社為中心,討論噶瑪蘭族的類緣關係。

本文所利用的材料,為近代研究者調查、搜羅的成果﹔所處理的題旨,卻主要是十七世紀前的族群現象,並偶及於近、現代的變化。希望藉由本文,能對台灣平埔族群的來源、分類、分佈,提供一個比較細緻的圖像,做為來日進一步研究的基礎。

二、宜蘭平原的史前文化與類緣分析

從日治時代迄今,宜蘭地區的學術性考古調查,約有下列成果:

|

1.1897年 |

|

伊能嘉矩 |

|

記錄土器、雕刻、人偶 |

|

2.1933年 |

|

移川子之藏、宮本延人 |

|

發掘新城石棺 |

|

3.1935年 |

|

吉田茂 |

|

發現紡錘車 |

|

4.1964年 |

|

盛清沂 |

|

普調之後,區分史前遺址為兩大系統──新城、舊社系統 |

|

5.1980年 |

|

黃士強、劉益昌 |

|

全台普調,亦及宜蘭地區 |

|

6.1987年 |

|

黃士強 |

|

溪南地區普調、試掘──亦接受新城、舊社兩系統之分類 |

|

7.1992年 |

|

連照美、宋文薰 |

|

區分宜蘭史前文化為新石器時代文化、鐵器時代十三行文化兩類 |

|

8.1993年 |

|

劉益昌 |

|

發掘大竹圍遺址,提出四大系統之分類──新城、武荖坑、舊社、中央山地。 |

|

~~~~~~ |

綜合4~8項的調查研究成果,宜蘭平原起碼曾經存在兩種類型的文化:一是新石器時代文化(5000~2000B.P.),此約等於盛清沂所謂的新城系統﹔另一則為鐵器時代十三行文化(2000~400B.P.),略相當於盛清沂指稱的舊社系統。

劉益昌的研究,則又從新城系統分別出武荖坑系統,其大致內容如下(劉益昌1993:43~49)

(一)新城系統(5000~3500B.P.)──約等於新石器時代中期,內含:

大竹圍遺址(礁溪鄉白雲村)

新城遺址(蘇澳鎮新城里)

(二)武荖坑系統(3500~2000B.P.)──約等於新石器時代晚期,內含:

枕頭山遺址(員山鄉枕山村)

內員山遺址(員山鄉永和村)

大礁溪遺址(員山鄉枕山村)

內城遺址(員山鄉內城村)

月眉山遺址(三星鄉集慶村)

大隱遺址(三星鄉大隱村)

員山遺址(冬山鄉員山村)

武荖坑遺址(蘇澳鎮新城里)

(三)舊社系統(1000B.P.左右)──約等於鐵器時代,內含:

溪北──打馬煙、下番社、宜蘭農校、奇立丹、哆囉美遠、貓里霧罕、珍仔滿力等遺址

溪南──加禮宛、社尾、新店、流流、利澤簡、奇武荖、武淵、打那岸、珍珠里簡、南搭吝等遺址

(四)中央山地系統本文以劉益昌的分類,做為進一步討論的基礎。

~~~表格~~~

|

|

|

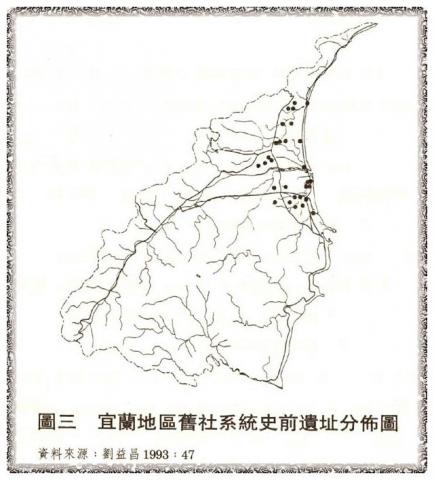

從上述資料見圖一、圖二、圖三,引自劉益昌1993:44、45、47),我們可以得到兩點認識:

(一)距今約2000~5000年的新石器時代史前文化遺址(新城、武荖坑系統),大多分佈在近山地區──如山丘、山坡或河階地形﹔較晚期(2000~400B.P.)的鐵器時代十三行文化遺址(舊社系統),則幾乎多分佈於海拔大約5~10公尺的沙丘、平地。

據盛清沂的初步推斷,舊社系統遺址的文化現象與地理位置,及出土陶片的花紋、材質與形制,均和北海岸的舊社系統相類。盛清沂認為:所謂舊社系統,應即是凱達格蘭族及其支族噶瑪蘭之遺址﹔其下限,由傳說及遺物推斷,可下接漢人開闢之時。(盛清沂1964:129)。

有關凱達格蘭與噶瑪蘭兩族的關係,後文再談。至少,考古學者均肯定:宜蘭平原上之所謂舊社遺址,與噶瑪蘭人有時空上的相續關係。遺址地點,也與文獻上考訂出來的噶瑪蘭舊社,大多吻合。因此,我們可以說:宜蘭平原目前已知在距今2000~5000年左右,已有住民,他們是新城、武荖坑文化系統的主人﹔而距今400~2000年前的平原邊緣近海地帶,亦分佈著連串的聚落。此二者,一先一後、一內一外,是不同時期的平原住民所留下的物質遺存。兩者間是否有任何民族種屬上的關係,有待進一步討論。

(二)宜蘭平原沿海邊緣地區遺址的文化現象,與東北角的三貂舊社遺址、北海岸的舊社系統遺址類似(盛清沂1962,1963)。這種考古現象上的類似,顯示的是:有一群文化接近的人,曾經廣泛的分佈在北海岸到宜蘭平原的沿海地區。換言之,今日在民族學上所認可並分佈於此地區的民族種類──凱達格蘭、噶瑪蘭族,無論在語言、種屬、傳說、文化上,皆被視為是極接近的兩族,而考古現象正是佐證之一。

無論是新城或武荖坑系統遺址,多位於地勢較高的緩坡或小丘之上,大略成帶狀分佈於宜蘭平原海拔較高的沿山兩邊──與舊社系統的分佈區之間,大致形成一條空白地帶。它們的位置,正在中央山地系統與舊社系統之間﹔年代上,他們(3500~2000B.P.)也早於舊社系統(2000~400B.P)。

由於武荖坑文化人,早在二、三千年前即已住在宜蘭平原地勢較高的地帶,如果再有族群外來,勢必住居於比較外圍、海拔較低的海岸地帶。考古資料在這一點上的呼應,即為舊社系統的史前遺址。問題在:武荖坑與舊社兩系統間,是否有文化傳承上的關係?他們是同群人,在不同時間段落的遺存?還是不同群人,在不同時段的遺存?換言之,是因為武荖坑文化人先住於宜蘭平原,而舊社文化人是後來族群,所以分佈於海岸邊緣地帶?還是當時平原上的人類,在武荖坑文化之後,轉化發展出舊社文化?此點,牽涉到噶瑪蘭族遷來時間及空間分佈的標定。

不過,以目前的材料來看,武荖坑系統、舊社系統,應是不同群人在不同時段的物質遺存。舊社系統,由其從北海岸、東北角、宜蘭平原邊緣,甚至到花蓮立霧溪口的廣泛分佈,應該是一自成系統的文化類型,而非單一地域文化類型的後續發展結果。若以劉益昌所發掘的大竹圍遺址為例,該遺址的史前文化層,係新城系統、舊社系統,兩者中間並未夾雜武荖坑系統。(1993:49)儘管這可能只是武荖坑、舊社兩者間未有歷史連續性的單一例證,但在新的證據出來之前,或許仍可做為一個佐證。

如果武荖坑文化的各遺址,是在時空中單獨存在的文化現象﹔則舊社系統,可以解釋為比較晚來的族群﹔同時,也是噶瑪蘭人部落的留存。然而,一般的舊社遺址,其文化層之下是否疊壓有武荖坑文化層,尚未有足夠的資料;換言之,海岸一帶的地域,今日固然連續發現了一長串的舊社遺址,顯示此一地域,在距今大約400到2000年之間,住有一群文化現象有關聯的人,而他們應該就是所謂噶瑪蘭人的祖先:但,他們是由於宜蘭平原地勢較高的地段早已住有武荖坑文化人,遂不得已選擇海岸地帶居停下來﹔還是舊社人驅趕武荖坑人之後,再取代武荖坑人,住居於其海岸線上的聚落,則尚待進一步的資料驗證。

無論如何,在對照抵美社總頭目振金聲(Tsim-kim-syen)的口碑之後,多少我們能對宜蘭平原的族群現象,有一些不同於以往的瞭解:

我祖先叫Avan。他自Mariryan地方乘船出海,於台灣的北部(淡水)登陸,沿海東進,迂迴三貂角,抵達這個地方,名之曰:「蛤仔難(Ka-vannan)」。當時,這個地方還沒有漢人的蹤跡,原先就有山番住在這一帶,所以Avan一族,只好住在海岸的荒地。自然而然,和這些先住民發生爭執、糾紛,以致鬥爭。幸得他們終獲勝利,把先住番族追入山中,佔領了宜蘭平原。我族為「平原的人類」(Kuvarawan),而先住番因為是「山上的人類」,稱之為Pusoram。這是數百年前的事。(伊能嘉矩1897:457)

噶瑪蘭人遷來時,宜蘭平原已住有所謂「山番」──因為這群人住在比較高的地方﹔雙方曾發生戰爭,然後始重新分配勢力範圍。由時間上(可能為一千年前)來看,這群「山番」,不會是泰雅族﹔因為昔時泰雅族還遠在中央山脈西側。然而,這些Pusoram是誰呢?如果結合考古材料來看,Pusoram有可能為武荖坑系統的人。

下文會提到一宜蘭平原上的咳依污瑪珠社,若根據其口碑,並配合考古資料的對應,該社亦有可能是Pusoram的後裔。

比較有趣的是:在所謂的噶瑪蘭舊社裡,珍仔滿力、擺厘、麻芝鎮落、芭荖鬱四社,一方面處於所有舊社中最靠進內陸的位置﹔而在其口碑傳說中,亦有他們係不同於噶瑪蘭族群的說法。珍仔滿力與芭荖鬱、擺厘、麻芝鎮落等社合稱Pinabagaatan,由於地勢靠近青山,因此與叭哩沙喃之泰雅族互相貿易交際,或者因通婚成為親戚。如此背景,加上性情悍猛,漢人甚至稱他們為「生番種之平埔番」。(臺北州警務部1924:45)

筆者不知道考古家在珍仔滿力發掘的情形如何?所謂珍仔滿力屬於舊社系統,有多少證據?以及在其文化層的疊壓下,是否潛藏有武荖坑系統的東西?換言之,珍仔滿力社及其他三社,或者是武荖坑系統的Pusoram後裔﹔或者是Pusoram、Kavalan交替過的聚落﹔總之,其族群文化的內涵,可能還有很大的研究空間。

以上的論述,目的在說明:宜蘭平原上,靠近山雪山山脈、中央山脈兩邊的山丘、高地上,原住有一群遺留武荖坑系統文化的人,他們的居住時間約始於距今2000~3500年前。目前沒有材料,去聯結他們與所謂新城系統之間的類緣關係。但另一方面,他們與舊社系統之間,卻可以找到某種程度的互動關係:舊社系統係噶瑪蘭人的文化遺留,他們遷來宜蘭平原的時間,不晚於兩千年前。由於平原高地上,已有武荖坑系統的聚落存在,遂選擇濱海地帶定居,並逐漸往內陸發展。此所以噶瑪蘭舊社,以海拔5~10公尺的高度為界,多分佈於濱海沙丘、溪流下游,僅少數能挺進平原內部較突的高地﹔而其近代以來,與泰雅族之間所保持的空白地帶,可能係當初受阻於武荖坑文化人,所造成的結果。

三、宜蘭平原噶瑪蘭舊社之族群分析

根據1990年,筆者在宜蘭平原所做的噶瑪蘭舊社調查(詹素娟1990),初步得到兩個結論:

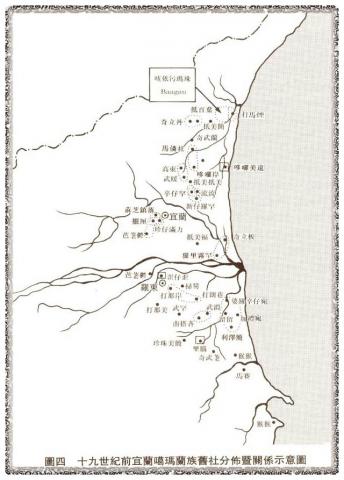

圖四

圖四(二)所謂「噶瑪蘭三十六社」,向來被視為一個單一族群,即使文獻上偶有社數的爭議(如三十六、四十、四十五……等),卻也未曾懷疑過其族群、種屬的內涵。但是,一方面日治以來諸多民族學者的調查,均已舉出哆囉美遠、里腦、猴猴三社,與噶瑪蘭族不相統屬,並認為前二者係屬於馬賽(Ba-say)族的支族,或為廣義凱達格蘭族的一支﹔對猴猴,則一般看法皆傾向系統不明。另一方面,在深入噶瑪蘭舊社的調查資料後,發現即使是向來比較明確的其餘各社,在族屬、來源上,也仍有進一步討論的空間。

以下,我們參照圖四,並對照《臺北州理番誌》《臺北州警務部1924》《平埔族調查綴》(蕃務本署1909)之口傳資料,對噶瑪蘭舊社之間的關係,從北到南,做一個簡單的概介:

(一)溪北各社

1.打馬煙(Tamayan)、咳依污瑪珠(Hi Fumashu)、Baagu

據口傳資料,打馬煙係馬賽的分支,二、三百年前自東南方島嶼飄來「馬賽」海濱。之後,遷到今頭城鎮南門外的新興庄附近;又因遭遇泰雅族溪頭群的威脅,始遷到海濱沙崙地的今址(頭城鎮竹安里)。打馬煙社名,即為煮鹽之義,此社亦有以鹽與他社交換貨物的說法。

咳依污瑪珠,原為有戶200以上、人口一千以上的大聚落,可能是平原上最古老的住民﹔其分佈地區,與打馬煙社毗連,係打馬煙社遷來前,即已居住於此的老聚落。由於疫疾災害,該社人口滅絕﹔僅有一名喚Angau者,攜家逃往打馬煙社。後娶打馬煙婦女潘南枝,住居大竹圍──抵美簡社。

Baagu,又名Hi Subagawan,原分佈於淡水金包里。二百多年前,因出海捕魚、遭遇風暴,有二人漂至打馬煙,遂入贅社內,之後自成一個聚落、系統。有謂:此社與哆囉美遠祖先相同,其所以不投靠哆囉美遠,反而依附打馬煙,除因漂流之故,可能與打馬煙社內原有姻親,或雙方素有來往有關。

小結:

(1)打馬煙與馬賽之間的關係,包括:所謂「馬賽」海濱,係指今日蘇澳鎮的永榮里,或北海岸馬賽族的居地?口碑裡所謂「從東南方島嶼遷來」,是與東海岸諸族的Sanasai來源說類似﹔但它是直接從該島遷來?或是先到北海岸,再輾轉往南遷來?尚需討論。

(2)咳依污瑪珠,如前文我推測其為平原上較早的住民,可能為武荖坑系統的後裔。

(3)Baagau,若其傳說屬實,則起碼顯示二條有趣的線索:一為北海岸住民與宜蘭住民之間的交通、人際往還關係,可能頻繁、密切到超乎過去學界理解的程度﹔二則表示,北海岸社群與哆囉美遠之間亦可能有族群上的關係。

2.抵美簡(Tuvigan)

在口碑傳說中,此社與打馬煙屬同一系統,亦為從馬賽海濱漂來者。最初停留於四圍堡塭底庄(今礁溪鄉時潮村)一帶,後移到大竹圍(今礁溪鄉白雲村)。

3.抵百葉(Tupayap)、奇立丹(Kiriptan)

兩社為頂、下社的關係,1898年,伊能嘉矩前去調查時,兩社頭目為同一人。祖先出處未明。

4.奇武蘭(Kivuran)、踏踏(Tautau)、抵美抵美(Tuvituvi)、哆囉岸(Torogan)等社,祖先資料不足,但據傳屬於同一系統。

5.哆囉岸、馬僯(Marin)

兩者原為同社,後漸分頂、下社,而馬僯逐漸單獨形成一社。

6.武暖(Vuroan)、高更(Koanton)

高更為武暖之分社,伊能1898年調查時,兩社頭目為同一人。

7.新仔羅罕(Sinarohan)、辛仔罕(Sinahan)、流流(Raorao-a)

三社關係密切,流流且為辛仔罕之分社。

8.奇立板(Kirippoan)、貓里霧罕(Varivuhan)

兩者互為頂、下社的關係。傳說其祖先係從南洋島嶼,共乘二船渡海而來,計六、七十人,分佈成兩社。

9.抵美福(Tuvihok)

其出處與種族,似與奇立板無異。

10.珍仔滿力(Ttenamoarak)、擺厘(Pairi)、芭荖鬱(Panaut)、麻芝鎮落(Moatsittenrok)此四社合稱Binabagaatan,珍仔滿力為其中之主力。由於地靠青山,因此常與Atayal貿易交際,甚至互有通婚﹔加上性格猛悍,漢人稱之為「生番種之平埔番」。

11.哆囉美遠(Torobiawan)

此社遷來前,原住於今立霧溪以北、大濁水以南的Shinasai──所謂Takili之地。由於在該地受到泰雅族Taroko群馘首行為的威脅,始往北遷移,先到大南澳落腳﹔復因相同的困擾,又沿海岸再度移動,進入宜蘭,棲止於沙崙之地,即今壯圍鄉新社村一帶。此社在到達Takili之前,亦有「從Sainasai舉族遷來」之說──與打馬煙諸社相似,然其語言又與噶瑪蘭相異,而近似馬賽,語言學家、民族學家一般已確認其為馬賽族之一支,亦為廣義的凱達格蘭人。然而,此社由於口傳資料較多,又牽涉到馬賽、里腦、歪仔歪社、猴猴社的族屬,因而糾葛甚多,容後以專節再述。

綜合上述溪北各社族屬的資料,可得以下幾個重點:

(1)打馬煙、抵美簡、奇立板、貓里霧罕、抵美福、哆囉美遠六社,均有「南方島嶼漂流移來」之說﹔然哆囉美遠另有中途站──達奇里的停留,遂成為較晚入蘭之社,在花蓮、宜蘭均有口碑、文獻的留存。前五社則僅存簡單的祖先南來說,並無再多證據,且此五社與噶瑪蘭其他諸社之間,也無語言、風俗上的太大差異,其間有關祖源的訊息,頗值追究。

(2)咳依污瑪珠,在打馬煙諸社遷來前,已居於此﹔其風俗與他社差異極大,似乎為宜蘭平原較早的住民,而與噶瑪蘭族不相統屬。

(3)Baagau,係金包里之平埔族,與打馬煙有姻親關係。

(4)哆囉岸與馬僯、武暖與高更、辛仔罕與流流,彼此原本互為一社,日久始分社。

(5)合稱“Pinabagaatan”的四社,所在位置僻居內地,約為海拔50公尺,目前僅珍仔滿力有考古現象(屬舊社系統)。個人懷疑此社與武荖坑系統可能有相續關係。

(二)溪南各社

1.芭荖鬱(Panaut) 此社原在溪北,分佈於蘭陽溪上游北岸、珍仔滿力社之西南方向,它是諸社中最靠近內山者,與泰雅的關係甚於Pinabagaatan中的其他三社。有謂它與打馬煙、抵百葉同種族﹔後因與其餘諸社、漢人時生衝突,遂遷移到南岸浮洲堡。所以,在行政區劃上,芭荖鬱留名溪北﹔在舊社分屬時,卻被視為東勢十六社之一。伊能嘉矩1898年走訪的芭荖鬱,即在溪南。

2.里腦(Linao) 此社在習俗上與他社相同,獨語言與哆囉美遠一致。語言學家鑒於此一語言現象,多將里腦隨哆囉美遠歸入馬賽一族。

3.歪仔歪(Wai-a-wai) 波越曾在此社,記錄到一則潘阿邊的口述資料:

我祖先與各社同時來宜蘭,各自訂定分佈地域,居住各處。從前的故鄉,在東與南之間的方位,地名曾問過祖父,但由於是很難理解的語音,終於忘記了。起初,由故鄉移居到第二個故鄉﹔後來由於人口增加,生活又告困難,不知如何得知宜蘭有平原,而乘船到 Shi Na Sa Yan來。船用藤編成,社番各自能造,到此處而失去方向,欲進不得進,欲歸不得歸,乃暫時居於此,遂至宜蘭而來。人口增殖,以致分佈到三十六社。

調查者認為:此一傳說與哆囉美遠的流遷過程類似,遂推定其與哆囉美遠同支。

4.加禮宛(Karewan)、利澤簡(Ritakkan)、留留(Raorao)、婆羅辛仔宛(Porosinaoan)波越從歪仔歪潘阿邊處記錄到的另一則傳說,為創世性歌謠:

我們祖先有姊弟二人,其姊弟到來之時,此為曠漠未開之地,不見(其他)人類,因而不得已,同胞結為夫婦,始有人口,如此繁榮昌盛(下來)。我們雖然無姓氏──如漢人,然而血統如一,故不允許謾然混淆。

有趣的是,波越將此條資料置於加禮宛社下,不但以此說明加禮宛的來源,並視該社為蛤仔難創始社之一。理由為何,目前尚無法明白。

至於利澤簡,則為加禮宛的分社,辛仔婆羅宛為留留分社。

5.掃笏(Sahun)、打那岸(Tanangan)、奇武荖(Kivurao)

此三社種族與加禮宛同。

6.武淵(Vuyen)、南搭吝(Namtarin) 種族亦與加禮宛同。兩社相鄰,幾成雜居。

7.珍珠美簡(Ttentsurikan)、打那美(Tanavi) 種族與前同。兩社關係密切。

8.猴猴(Qau-qau-a) 此社在種族、語言、風俗等方面,均與噶瑪蘭諸社相異,應該是較晚遷進的族群,容後再論。

綜合上述,我們可得到下列印象: (1)芭荖鬱從溪北的原居地遷到溪南,仍選擇靠近青山的內地,可見其與泰雅族的關係,可能遠密切於噶瑪蘭人。

(2)歪仔歪的口碑、里腦的語料,顯示此二社可能是哆囉美遠社的分支﹔前者證據仍嫌薄弱,後者則為多數語言學家所確定。

(3)加禮宛為溪南各社之首,似乎各社係由加禮宛擴散、分佈而開。(以上,參看:蕃務本署1910:70~77﹔波越1924:37~50﹔詹素娟1990)

透過日治時期各社的口傳調查資料,我們可以初步描繪出宜蘭平原上族群分佈的輪廓:

1.溪北各社,援引打馬煙為入蘭之首﹔溪南各社,則以加禮宛為創始之社。兩社皆遺留有「祖先海上漂來說」,所在位置,亦為宜蘭平原的主要出海口,如果在此做一個動態的推想:我們可以想見,噶瑪蘭人的祖先,乘船來到宜蘭平原外海,有的在蘭陽溪口登陸、有的更北上到頭城一帶登陸。登岸之後,可能一部份族眾停於該處棲息,其餘再遷往各地居住﹔也可能隨部落的不同,登岸後即各自發展。所以,溪北、溪南各社在追溯其祖先來源時,都會與打馬煙、加禮宛兩社類比。

在此,如果我們配合考古材料上,所謂「舊社系統」(考古家視此系統為噶瑪蘭人的文化遺存)的分佈時間──2000~400B.P.,可知噶瑪蘭人在大約二千年前,應已進入宜蘭,並形成後世所知的空間分佈。這批人,溪北的以打馬煙為首,溪南則以加禮宛為主。

2.海拔約50~100公尺的內陸地帶,分佈有芭荖鬱、麻芝鎮落、珍仔滿力、擺厘四社﹔地緣接近內山,四社亦自成一個集團,而芭荖鬱與泰雅族尤有來往。此四社是噶瑪蘭人挺進內陸的先鋒?還是平原上先住民的後裔?尚可討論。

3.咳依污瑪珠是平原先住民的後裔,與泰雅、噶瑪蘭皆不相屬,此社可能是抵美社頭目振金聲所謂的:Pusoram。(伊能1897:457)

4.哆囉美遠、里腦是馬賽(Basai)的一支,語言與噶瑪蘭不同,是較晚遷進的族群﹔然而在祖源傳說、文化風習上,似乎與噶瑪蘭並無太大差別,是否兩者原為同一族群、同一祖源、同一原居地,噶瑪蘭先來宜蘭平原,哆囉美遠則因在Takili停留過──時間長短不知,所以較晚到達,建社於沿海沙丘?

5.猴猴是最晚到達的族群,與各社皆不相同,所以在宜蘭平原南部登陸,不再往北發展。

最後,我想提出一個比較關鍵性的問題:

北海岸至東北角的住民,之被稱為馬賽(Basay),是因為當地住著一群自稱Bassajos、Basaij的人。(中村孝志1936:48,1937:188~187)他們住在現今的三貂角一帶,而此地帶據伊能的說法,是凱達格蘭、噶瑪蘭兩族分殊的起點。(伊能1898:385~394)「打馬煙是馬賽的分支」,此「馬賽」是三貂角的Basaij,還是宜蘭舊地名──蘇澳的「馬賽」,牽涉到的是整個族群遷移的走向。

依據前面的分析,我們可以初步感知到噶瑪蘭人是分兩路進來宜蘭平原的:溪南各社,以加禮宛為首遷入,逐漸分佈到各地﹔溪北各社,則以打馬煙為首。但是,這兩批人孰先孰後、抑或同時,已無法驗證。

唯打馬煙在來到溪北之前,曾在「馬賽」停留過。如果,此「馬賽」為東北角三貂地帶的馬賽,則某種程度上而言,呼應了伊能的調查結果,且對噶瑪蘭、凱達格蘭兩族之間的關係,可做進一步的驗證。然而,蘇澳的馬賽又做何解?該地並無自稱「馬賽」的住民,除非是居停的人帶來「馬賽」的涵義,並留為地名。文獻上,稱蘇澳的馬賽,為「淡水流番」活動之處(陳淑均1963:29)﹔而觀諸荷蘭時代戶口表,宜蘭平原上並無名喚「馬賽」的部落,可見蘇澳的馬賽,是十七世紀以後才出現的地名。果然,則此「馬賽」不能為打馬煙舉社遷移時期的中途站。雖然「蘇澳馬賽」的不能,不表示「三貂馬賽」的絕對可能,但可能性還是相對提高了。不同於伊能的是,如果真有一群噶瑪蘭先民,落腳三貂Basaij的住地,再遷到宜蘭平原,所形成的也主要是溪北各社,而未必包括溪南各社。

換言之,從南往北流遷的今噶瑪蘭人祖先,可能分成二支:一支在蘭陽溪口登岸,形成溪南各社﹔一支則在三貂角登陸,再經由頭城入蘭,形成溪北各社。所謂Basaij(馬賽),應是當初登陸三貂角人眾的自稱﹔而Kavalan(噶瑪蘭),則是遷移到宜蘭平原之後才產生的自稱。

四、哆囉美遠社的來源、流遷與類緣關係

向來有關哆囉美遠(Torobiawan)社的研究、討論可謂不少,只是背景不同、研究取向相異,就會關切不同的問題,得到不同的結論。本節目的,即在聯繫各種面向的資料,一方面對哆囉美遠做一總體的觀照,一方面從族群分類、遷徙關係的角度,討論其與噶瑪蘭族、猴猴社,甚至凱達格蘭族之間的關係。

圖五

圖五語言學家、民族學家對台灣北部平埔族群的分類,曾經數次的討論與變動,於此不再贅述。(見李壬癸1992a,1992b﹔清水純1993)根據1972年馬淵在分類上的最後定論,他把北部平埔族做如下的區分(馬淵1972:273):(見圖五)

a -------- Ketagalan

b1 Basay -----┐

b2 Trobiawan -+- Basay

b3 Linaw -----┘

c ---------Kavalan

意即:哆囉美遠、里腦兩社,是馬賽人的一支。按照李壬癸的分類,則是廣義凱達格蘭人的一支。(李1992b:233)

然而,有關哆囉美遠社的類緣關係,其實還有討論的空間。以下,先從語言上的現象著眼。哆囉美遠的語料,主要有下列五種:

1.1924年,波越重之在宜蘭哆囉美遠社、里腦社收錄的37個單字。

2.1931年,馬淵東一在宜蘭社頭、花蓮加禮宛(新城鄉佳民村)調查的資料。

3.1936年,淺井惠倫在宜蘭社頭調查的哆囉美遠語料。

4.1987年,Bareigts在花蓮豐濱鄉新社村收錄的資料。

5.1990年,土田滋在花蓮豐濱鄉新社村收錄的資料。

李壬癸以波越所收的37個單字,逐一與馬賽的詞彙對照,(李壬癸1992b:230~231)發現大多相同﹔因此推測哆囉美遠、馬賽是關係親近的方言之一種。然而,據土田滋綜合淺井、馬淵所收語料製作的對照表,又發現彼此的差異甚大。(土田滋1992:29)這種矛盾的語言現象,使土田滋對哆囉美遠的語言地位不敢輕下斷語,而有所保留。由於,語言學家發現哆囉美遠語和馬賽語差異相當大,遂認為:哆囉美遠語和馬賽語分裂的年代,至少有數百年到一千年。(李壬癸1992b:224)換言之,哆囉美遠語、馬賽語各自做為方言之一,是已經有了極大的不同﹔然而在語言親族樹上,卻又有著同源的關係,此所以馬淵要將二者歸入廣義的馬賽語。

這樣的瞭解,對於我們追究哆囉美遠社的流遷,及其與噶瑪蘭、馬賽、猴猴、里腦之間的族群關係,極具啟發作用。

首先,我們回顧口傳資料,將哆囉美遠的流遷過程建構出來,再配合歷史文獻的驗證,或許能一窺究竟。

目前所知的哆囉美遠社口碑,大約九則,內容大同小異,在此我要依採集地點將其一一譯列出來,以方便來日其他研究者運用:

(一)宜蘭社頭

二百四十五年前,由台東某地舉社乘船遷徙中,因遇風暴,而於大南澳之南方(據云:有少許平地,抑為大濁水溪或清水溪下游之海岸?)遭船難,故於同地登陸,暫居於此。然以不堪受生番之壓迫,而逐漸沿海岸遷移,而於二百多年前來此居住。(蕃務本署1909:70~71)

二百多年前,居住於現今花蓮港以北、大濁水以南之Shinasai,即Takkiri之地。其部落全體遷徙時,泛舟出Shinasai,中途遇暴風,抵大南澳之南方時,船破登陸。此處有少許之地,而欲暫時棲息,但因生番壓迫過甚,乃沿海岸再度移動,遂入Kubuaran﹔又復沿海濱北進,即止於沙崙之地。 (臺北州警務部1924:38)

(二)花蓮港加禮宛庄

昔日,在一個叫Sunasai的島上,住有兄妹三人﹔大哥是Ti-lono-Kua,弟弟是Ti-zawai-kua,最後的妹妹是Ti-abas-kua。他們坐船來到宜蘭平原,兄妹之間,為了土地而發生爭執,妹妹失敗,退入山地,即是Maitumaz(泰雅族,即黥面番)的祖先。殘留於平地上的兄弟,即是噶瑪蘭族的祖先。哆囉美遠社的人眾,是妹妹的子孫﹔他們後來從山地下來,住在Tukidis,再遷移到宜蘭平原的。 (馬淵東一1976:473)

所謂Torobuan,是噶瑪蘭語﹔所謂Torobiawan,即是真的哆囉美遠自身。Torobiawan人,昔日住在Kidis。Kidis一地,在Takili溪之北、Kanaongan溪的河口地方,那裡曾經住著Torobiawan人。但是,該地由於太魯閣番常常出草,他們遂乘船出海避難,移到宜蘭平原,建立了一個部落,並以故地之名──Torobiawan(哆囉美遠)──命名該部落。他們的來到宜蘭平原,比噶瑪蘭族要晚。 (馬淵東一1976:473)

(三)花蓮新社

昔時,南方有一Sunasai島,人們乘船出來採貝,遇風被吹流到Kidis著陸。沒有回去,便在那裡形成聚落。所謂的Kidis,是在Takili溪河口之北的海岸地帶。當時他們怎樣與太魯閣番交涉,情形已經不清楚了。只知道該地多疫病,遂遷往宜蘭。這就是哆囉美遠社的祖先。 (馬淵東一1976:473)

Sunasai島住有兄弟三人,哥哥是Kunuzangan,二弟是Takid-zaya,小弟是Ti-lono-qadi。大哥的妻子是Vanasayan,生有兩個男孩──Avango-zaya、Ti-lono-kua。Ti-abas-zua是Takid-zaya的女兒。由於該島狹窄,生活困難,Avango-zaya和Ti-lono-qadi率族乘坐Kurusayan船,Takid-zaya一族則坐Saranawan船,二船同時出Sunasai,到Tukidis﹔Kurusayan船的人,則更北進到宜蘭平原。這些到達的人,就是噶瑪蘭族的祖先。Takid-zaya一行,就止於Tukidis,成為Maitumaz。哆囉美遠社的祖先,最後才從Sunasai出發。他們是Pilanu-kua、Piyan夫妻及孩子Papo三人,乘坐Kulavikav船﹔他們先到Tukidis,和Matitumaz爭鬥不絕,遂離開該地,來到宜蘭平原。 (馬淵東一1976:473~474)

昔時,在Sunasai,有Kuzuzayan與Kunasayan夫婦,是加禮宛的祖先,也是包括加禮宛的噶瑪蘭族的祖先。此夫婦生三子,長男為Tyabanyo-zaya,次男為Takid-zaya,三男為Tivono-kadi。此三人因Sunasai很狹窄,不夠耕作,乃商量他徙﹔即各造一舟乘之,同時出Sunasai。其舟以藤縛板,隙塞以芭蕉葉,破竹壓之,以防浸水。不久,舟到Takiris﹔此處因耕地很少,長男與三男,即向北方之宜蘭平野遷徙,其子孫遂為噶瑪蘭族。次男留於Takilis,其子孫亦繁殖於鄰近,即是「太魯閣」,亦稱「太老閣」。 (馬淵東一1931:79~80)

哆囉美遠和猴猴,一起住在Tukidis。後來相偕來到宜蘭,建設一個個的番社。其他的噶瑪蘭族,則早於他們同住在平原之上。據云:哆囉美遠與猴猴,原來是來自於Sunasai。但,兩者的語言互有差異,和噶瑪蘭族的語言也不一樣。 (馬淵東一1976:478)

(四)花蓮姑律社

哆囉美遠社的祖先,到達昔日的Kanaongan──在Takilis溪河口稍北方──居住。因為受到太魯閣番的壓迫,而來到宜蘭平原。

最初,噶瑪蘭、哆囉美遠及太魯閣三族,是從Sunasai來到Kidis的﹔噶瑪蘭族更向宜蘭平原移住,哆囉美遠、太魯閣兩族,則止於同地。前者住在海岸的Kanaongan地方,後者則居住在山地。(馬淵1976:474)

上列的口碑資料,幾乎都是一九三○年代馬淵東一的搜集成果﹔本文目前不擬對這些資料做進一步的文本分析,只想藉歸納的方式,將這些口碑的共同訊息整理出來。

總體而言,所有口碑的內容,都指向一個模式,其要素如下:

1.昔日:二百年前,或更早。

2.故鄉在不知名的南方島嶼之地,或名叫Shinasai、Sunasai的島嶼。關於此「故地」,或謂火燒島、紅頭嶼﹔或這些島只是中途島,而有一更遠卻不知名的南方某島。

3.故地狹窄,不敷耕作、無法謀生。

4.遷移之人,或是兄弟,或是兄妹,皆成三數﹔由他們成為新天地的創世祖先──噶瑪蘭,哆囉美遠,猴猴或泰雅、太魯閣。

5.交通工具為特別命名的船,且船名與他們登陸後的自稱,有某種程度的關聯。

6.在遷徙過程中,先到Shinasai(Sunasai),再到Takili一帶,沿海岸北上,中途或有停留──大濁水、大南澳,最後到宜蘭平原。沿途的外力威脅,主要為泰雅族的馘首習俗。每則口碑,由類似的要素組成,更換的只是人名,或某些關係的細節。如果我們將之系統化,則所有口碑說的是如下的故事:

昔日有一群人,因為家鄉生存不易,所以離開其南方島嶼的故地,朝北遷徙。先到Shinasai(今綠島或蘭嶼)落腳,再遷往花蓮Takili溪口北方的海岸地帶停留。其中一支留下來,即Mamuzayan或Maitumaz,成為Taroko或Mək-qaolin的祖先。餘眾繼續遷往宜蘭,一部份人在平原落腳──成為噶瑪蘭族的祖先。更有一些人,繼續往北前進,成為凱達格蘭族(或馬賽)的祖先。此為第一波移民潮。

故地又有一群人,循前述路線北遷,此即哆囉美遠人的祖先。他們到達Takili後,停留下來形成部落﹔經過一段時間,因為受到Taroko的威脅,始再度北遷,來到宜蘭平原,建立位於今壯圍鄉新社村的哆囉美遠社。

上述的流程,理論上而言,即是十七世紀或更早以前,猴猴、噶瑪蘭、凱達格蘭及哆囉美遠人從南往北遷徙的經過。換言之,哆囉美遠人的祖先,與較早來到宜蘭平原的噶瑪蘭人、東北角的馬賽人,是同源的。只是他們先在Takili溪口北方一帶落腳停留,直到近數百年遭遇到Taroko的威脅,才開始往北搬遷。

這裡有一個比較爭議性的問題是:對居住在花蓮Takili溪口北方的哆囉美遠人而言,Taroko、Mək-qaolin人有何區別?Taroko確實是泰雅族的一支,哆囉美遠也實在是比較接近馬賽、噶瑪蘭的族群,則口碑中,將這群北上的人與Taroko混為一談,是因為對哆囉美遠人而言,Mək-qaolin與Taroko已無區別﹔還是因為Taroko入住Takili溪流域,使哆囉美遠人將其與原住於Takili溪的Qaolin人混淆在一起?這個疑點,尤其在包括宜蘭、花蓮在內的口碑,都視哆囉美遠、猴猴為同一祖先的前提下,更顯矛盾。然而,考古資料,是比較支持哆囉美遠與猴猴同源的說法。容後再論。

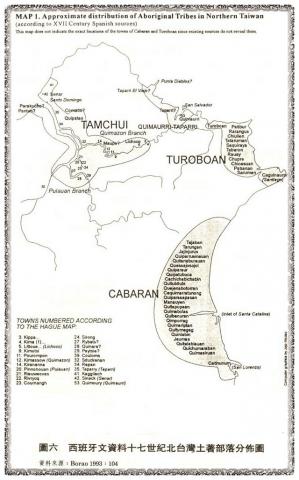

驗諸荷蘭戶口表、Borao整理的西班牙資料,及中文歷史文獻,我們可以繼續看到十七世紀之後的哆囉美遠社,並釐清哆囉美遠與馬賽之間的問題。

圖六

圖六(一)在1644年、1650年的荷蘭戶口表上,我們看到Talebeauan、Taloebayan(中村孝志1936:48~47,1938:236~235)的社名早已出現,可見十七世紀之前,哆囉美遠社已遷到宜蘭。另一個有力的佐證,則為Borao依據西班牙文資料中所整理的「宜蘭灣二十五社」,(見圖六)裡面的Quitalabiauan,即是哆囉美遠社。

(二)哆囉美遠在花蓮是一個歷史悠久的地名,有其特定的空間範疇。關於此,已有不少學者以專文做過考證,如:移川子之藏與馬淵東一(1939)、中村孝志(1957)、福留喜之助(1939)。他們的共同結論是:

1.中國史籍上稱為「哆囉滿」者,即Torobiawan、Turuboan、Turumoan等的譯音。

2.居住在花蓮港以北、Takili溪上游的泰雅人,稱下游一帶地方──即今日新城部落的邊境為:Tarowan。

3.根據口碑:「早年,在Takili溪之北的迦南根(Kanaonagan)地方的哆囉美遠社(Torobiawan)住民,移居到宜蘭後,依然保存故地所用的名稱,自稱部落為『哆囉美遠』。」及文獻上,「三日至蛤仔難,三日至哆囉滿,三日至直腳宣」(沈光文‧〈平台灣序〉)的記載,認為:哆囉滿的位置,在Takili溪之北與大濁水溪之南一帶的地方。

(三)早在十七世紀西班牙人、荷蘭人統治台灣的時期,哆囉滿即以「神秘的產金地」知名。荷蘭東印度公司曾兩次組隊尋訪,徒勞而返。(中村孝志1992:17~23)。至清領時期,文獻上更多次出現產金的記錄 <ref>記錄:有關台灣「產金」──特別是關於「哆囉滿」者──的早期文獻資料,唐羽在其〈早期產金說與志書之擷取〉文中,已詳盡蒐羅,並製成表格。其內容,時間上起十六世紀初,下迄道光十七(1836)年,約三百三十餘年﹔所舉書目,包括中外,凡二十四種,有志書及私家著述。詳見該文頁62~64。</ref>。,然而一直未能得到證實。之後,由於雞籠內山亦發現沙金,而使哆囉滿的產金的歷史訊息,逐漸與雞籠內山相混,而成為一件難以求證的懸案。

無論如何,對本文有意義的訊息是:能夠產金的哆囉美遠,應該不是位處宜蘭海濱沙丘的哆囉美遠社﹔而是在地質上確有可能的Takili溪一帶。從文獻上,「一日至山朝社,三日至蛤仔難,三日至哆囉滿,三日至直腳宣。」的空間判斷﹔Borao地圖上,Turoboan省區的再推敲──這一連串以Turoboan為首的部落,應該在花蓮,而不是在東北角<ref>東北角:Borao地圖中,Turoboan省區所轄諸社,應是屬於花蓮南勢阿美、海岸阿美裡的部落﹔例如其中的Saquiraya,應為南勢阿美中的歸化社,Tabaron則為海岸阿美的太巴塱社。果然,則十七世紀西班牙統治者的勢力,已經到達花蓮﹔而這是相當可能的事,因為她在亞洲的主要殖民地──菲律賓,與台灣東海岸,僅有咫尺之隔而已。無論如何,所謂Turoboan省區,不在台灣東北角,而應在花蓮地區﹔對本文而言,則驗證了當時的花蓮地區,亦有哆囉美遠社,與宜蘭的Quitalabiauan同時存在。有關此,作者將另文討論。</ref>。我們可以得到一個結論:十七世紀時的台灣東岸,宜蘭、花蓮各有一個哆囉美遠社,前者係從後者流遷而去﹔只不知花蓮的哆囉美遠,是否一直持續有人留駐,直到它宜蘭的同族,於道光年間回流時,迎接他們歸來?

總結上述,哆囉美遠社係與噶瑪蘭族、凱達格蘭族──馬賽,甚至猴猴同源的族群。在民族大遷徙的過程中,哆囉美遠這群人,先在今花蓮Takili溪口北方一帶登陸、居停,形成哆囉美遠社﹔直到近代,受到Taroko的威脅,始離開原居地,北遷宜蘭平原。由於此,儘管它與噶瑪蘭、馬賽同源,卻因分開過久,而在語言上產生分化的現象。但是,若進一步追問:為什麼哆囉美遠語較傾向馬賽,而為馬賽語之分支,卻與噶瑪蘭差異較大,則猶待深究。

五、猴猴社的來源、流遷與類緣關係

在語言學家的瞭解,猴猴社在台灣的南島族群裡,具有特殊的地位。由於它所留存的語料相當稀少,僅有1~10十個數字(臺北州警務部1924:35)﹔因此純粹從語料上來看,猴猴語的第二元音及其後面輔音脫落的現象,是台灣各種南島語言所沒有的情形,卻呈現東部大洋洲麥可羅尼西亞語言的特徵(李壬癸1992:227)。至於馬淵東一,固然在分類上暫時將它連同里腦社一起置放於廣義的馬賽族中(馬淵東一1972:273),但仍特別說明猴猴社的種族系統不明,不敢確定﹔使台灣南島語族的語言暨其顯示的族群現象,更增複雜性。究竟猴猴社種族何屬,或許進一步檢視其文獻、口傳資料,我們可以得到一些參考的角度。

在討論猴猴社種屬究竟如何,與噶瑪蘭族、哆囉美遠社的關係又是如何前,必須先借助各項文獻資料的綜合,建構猴猴社一大致的流遷情形,以做為討論的基礎。猴猴社的文獻資料,主要有兩部份:一為自荷蘭時代以來分散出現於歷史文獻之上的文字材料,包括荷蘭戶口表、清代志書、宣教師MacKay及日治時代的調查成果﹔另一部份則為以馬淵東一調查、收集為主的泰雅族太魯閣(Taroko)群、陶塞(Tausai)群口碑。儘管馬淵的調查資料相較起來是最近代的結果,但由於內容都是猴猴社前身Mək-qaolin人為何離開原居地,及其往外流遷的情形﹔換言之,是其進入宜蘭平原以前的歷史,所以陳述於前。至於向來的文獻資料,則環繞著已來到宜蘭、並形成聚落的猴猴社為主,故釐清於後。

馬淵所採集的Mək-qaolin人相關傳說,主要發表於〈研海地方於先住民話〉一文。文章開始,馬淵即提出:在Taroko、Tausai兩部族中,普遍流傳著Makukaorin(Mək-qaolin)先住民的傳說﹔據說在這兩部族越過中央山脈來到東部以前,Mək-qaolin人是廣泛分佈在當時的「研海」(Takili)一帶。Qailin究竟種族何屬,不同的部落有不同的看法。最具代表性的,是Sakadan、Takkiri、Burowan、Shirakka、Kubayan等Taroko部族的見解﹔他們認為Qaolin是所謂Kəliawan(加禮宛),即廣義的Kabalan族的祖先<ref>祖先:另外的說法則為:1.被當做是台灣人。(Rodofu、山里) 2.被當做是平地人,即Ami族、加禮宛族、台灣人的祖先。(Tobura)3.被當做是小矮人。(Rosao、Seraokafu) 4.據Shiragan、Sowasaru所傳,他們的身材似乎比Taroko略高,但種族不明。</ref> 。

有關Mək-qaolin人的行蹤,也有各種說法:在Taroko群,Seraokafuni社傳說Qaolin人已經滅絕﹔Burowan、Sowasaru、Tobura、Shirakku、Rodofu則傳說他們移到海岸的平地,或花蓮港附近。至於幾個馬淵曾特地記錄傳說內容的部落──Kinebo、Takkiri、Sakadan、Gukutsu,則有較詳盡的相關口碑:

Takkiri,即達其黎社,當時社地約位於立霧溪下游左岸﹔十九世紀末葉,有6戶24人為尋找耕地於1892(光緒十八)年離開本社,遷至大濁水溪,另建Ki-nebo社。(廖守臣1977:111)其傳說為:

他們(按:Qaolin人)曾居住在大濁水河口附近,而一部份前往花蓮港方面,其他溯Takkiri溪而上,進入Batakan之奧地。但受到Taroko的壓迫,再度回到大濁水河口,再向北方移動。到花蓮港一帶的,就變成加禮宛。(馬淵東一1931:463)

Kinebo,即克尼玻社,十九世紀末始建,社地約位於大濁水溪下游右岸,是Takkiri所建的分社。(廖守臣1977:101~102)。其傳說為:

他們從前居住在Kinebo附近,由於會被Taroko馘首而逃到大南澳。但是該地有南澳蕃的出草,又再逃到蘇澳。從Berefun(Bebunno)開始的行程,是乘竹筏而行。 (馬淵東一1931:463)

Sakadan,即沙卡丹社,當時社址約在立霧溪支流沙卡丹溪中游的左岸,建立於170年前左右。(廖守臣1977:114~115)其傳說為:

從前,Mək-qaolin住在Toroko‧Torowan,(他們)因懼怕Taroko的馘首,而越過中央山脈,經過Takkiri溪之北而到達海岸,再逃到東澳(Ilo)。 (馬淵東一1931:463)

Gukutsu,即姑姑仔社,當時社地約在大濁水溪出海口右岸三公里餘地,和平山東面濱海一帶。(廖守臣1977:106~107)。其傳說為:

他們一度逃到蘇澳,領台後再度南下,來到現在大南澳的浪速。(馬淵東一1931:463)

立霧溪流域的Takkiri、Sakadan,大濁水溪口的Kinebo、Gukutus,都是泰雅族東賽德克(Sedeq)群的太魯閣(Taroko)人﹔上述,即是一九三○年代他們描述Qaolin人,從Takili到大濁水、到大南澳的流動情形。

居住在大南澳的泰雅亞族南澳群,也有兩個部落──Kinyan、Buta──留有類似的傳說。

Kinyan,即金洋社,係屬於泰雅亞族Seqoleg群的Kəna-xaqul人﹔當時社地位於大濁水北溪與支流soeli溪合流處東北約四公里的山坡地(李亦園1963:11)宜蘭縣南澳鄉現址的金洋村,為民國五十二年遷移來此建立的,已非馬淵當初調查時的金洋了。其傳說為:

Mək-Qaoyin由Pinsubutukan出發,比Atayal更早來到當地。但受到Atayal的壓迫,而遷至大濁水河口﹔其次,又經過大南澳、東澳,遷移到蘇澳。 (馬淵東一1931:464)

Buta,即武塔社,最早出現於清光緒五年(1879)夏獻綸《台灣輿圖》的文字記錄中,所謂斗史五社中的一社<ref>一社:所謂斗史五社,係居住於大南澳者,有:斗史武達、斗史麻達簡、斗史實紀律、斗史麼哥老揮、缺一。</ref>。然而,該社仍屬於泰雅亞族Tsəʔə-oləʔ群的Məbəala人,不因「斗史」二字的冠稱,而疑為陶塞人。當時居地在大南澳南溪上游左岸,今址的武塔村,是民國四十三年始遷建的。(李亦園1963:13~14)其傳說為:

Mək-qaoyin是現在居住於浪速的Kubiyan(Kabalan族),從前廣泛的分佈到Biyahau為止。他們下來平地後,Atayal才進入此地。 (馬淵東一1931:464)

上列有關Qaolin的口傳資料,內容大同小異,都在陳述Qaolin的原居地及其流遷情形,歸納起來情節大致如下:

在泰雅族太魯閣群、陶賽群於近二、三百年前,開始遠離其中央山脈西側的原居地,翻過中央山脈向台灣東部移入時,今日Takili溪中、下游一帶,原住有一群叫做Mək-qaolin的人。他們受到泰雅人馘首行為的壓迫,遂越過Takili溪,沿海岸往北遷移、發展﹔中間在大濁水、大南澳、蘇澳一帶,均曾停留過。由於一直無法避免泰雅族的威脅,最後又遷移到大南澳的浪速。此中,幾個主要的訊息為:

1.Qaolin人原居地在Takili溪及其支流流域。

2.Qaolin人的遷徙,是受到近二、三百年泰雅族民族大遷徙活動的影響,因不堪馘首行為的威脅而發生的。泰雅部落流傳的口碑,是當時發生在立霧溪、大濁水、大南澳溪口,泰雅與Qaolin族群互動的結果﹔前者仍能有所記憶,Qaolin人卻因為經歷了長程而輾轉的流遷,至一九三○年代已難有人可以陳述往事了。

3.在Qaolin人的流遷過程中,進入宜蘭平原南部所形成的聚落,是否即是文獻上的猴猴(Qau-qau-a)社呢?

馬淵在此,為後人記錄到一位從羅東郡流流社出嫁到南方澳,熟知猴猴社舊事,當時住在浪速(今日蘇澳鎮朝陽里)的黃劉氏阿比(Ti-Api)所做的報導:

從前,是住在南方澳附近的山地,受Atayal(Maitumaz)的壓迫而遷移到猴猴。但是因為此地有許多疾病,才來到南方澳。之所以從南方澳遷移到浪速,是因為南方澳築港,到此地已經是第五年了。從前,居住在山地時的旱田,很多是傾斜地,也很盛行狩獵,但不到很裡面(去深山)去。獵物則拿到平地與Kabalan族交換鹽,或是其他的東西。 Atayal把猴猴叫做Qaolin,或是Qauqaulin。 (馬淵東一1931:464)

雖然不是非常直接的證據,然而,聯結Qaolin流遷地的傳說,Qaolin與Qau-qau語音的相似,應該可以確定:Qaolin人即猴猴(Qau-qau-a)社的前身。

Gukutsu社與Ti-Api的口碑,都已涉及Qaolin的進入宜蘭,和猴猴社的歷史﹔下文,將結合歷史文獻,建構猴猴社大概的流遷過程。對於猴猴社的流遷,安倍明義的調查記錄最為簡潔明白:

猴猴社原居於花蓮港廳下的新城,因不堪太魯閣番的壓迫,而於大約百年前(道光十八[1838]年),遷居距南方澳西北約四公里之猴猴高地﹔後又遷居蘇澳庄平地──今蘇澳龍德村,武荖坑溪下游北岸、海岸沙丘西方。八十年前(咸豐年間,約1851~61年),再輾轉遷回南方澳。大正10(1922)年,居地因築漁港被徵收,分別遷往東澳、南方澳背面海岸之山麓地帶﹔部份則遷回故居地新城方面。(安倍明義1937:128)

然而,首先要問的是,Qaolin人真的是在十九世紀初才遷進宜蘭嗎?我們可能標定出Qaolin進入宜蘭、形成聚落的時間嗎?

若檢視荷蘭戶口表,以1644、1647、1650年為例,當時的宜蘭平原上並無猴猴社(中村孝志1938:238~237,1951:106~108,1936:48~47)﹔參照Borao的西班牙文資料,當時宜蘭灣諸社中,也沒有疑似猴猴社的社名(Borao1993:103~105)。可能,Qaolin人在一六五○年代之前,還在大南澳,尚未進入宜蘭。

蛤仔難有三十六社,早於康熙三十四(1695)年的《台灣府志》即有此說。(高拱乾1960:15)但諸社的約略社名,則到康熙六十一(1722)年黃叔璥的〈番俗六考〉‧「北路諸羅番十」附載文中始出現﹔其中,並無猴猴社的蹤跡。猴猴社之名列蛤仔難三十六社,文獻上始於乾隆六(1741)年的《重修福建台灣府志》。 (劉良璧1961:83)然而,僅以猴猴社本身來看,則其最早的中文記錄,係出現在康熙五十五(1716)年的《諸羅縣志》。

蛤仔難、哆囉滿等社,遠在山後。崇爻社餉附阿里山,然地最遠。越蛤仔難以南,有猴猴社,云一、二日便至其地,多生番,漢人不敢入。 (周鍾瑄1962:172)

換言之,十八世紀初的1710~20年間,宜蘭平原以南甚是極可能遠至大南澳,已有一相距一、二日行程的猴猴社存在。綜合上述,Qaolin人的進入宜蘭,形成聚落,則大約在十七世紀末至十八世紀初之間的四、五十年裡。

波越重之的調查,某種程度上可以做為一個佐證:

該番原為山地番,非平埔種族。

據傳言所言,他們與同族(泰雅族)發生紛訌,一百三、四十年前(1784~1794),遷到南方澳,又出利澤簡之海濱,棲住於大埤北岸,其於開蘭之初,雖列入東勢十六社,只因居於平埔多年,而未予以深加查核所致。馬賽是猴猴番捕魚打獵之地。該地為猴猴社之屬地。(臺北州警務部1924:50)

猴猴社在宜蘭境內的遷徙細節,究竟如何?

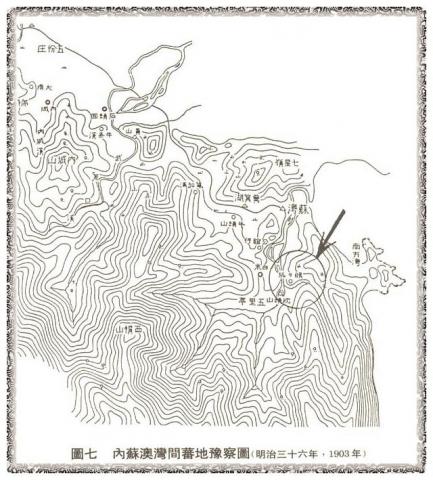

圖七

圖七安倍指出,十八世紀末他們原本住在南方澳西北約四公里一處叫猴猴高地的地方﹔明治三十六年的「內蘇澳灣間蕃地豫查圖」上,即有「猴猴坑」的記錄。(見圖七)MacKay1883(光緒九)年的記錄,亦顯示猴猴社原住於接近泰雅族勢力範圍──一個需要登山始到的高地。

在(南方澳)牛欄中過夜之後的第二天早晨,我們登山到「平埔番」的村子猴猴仔社(Kau-kau-a)的遺址去。該處那時已生長著橘子、桃、朱欒、柿子、李子及麵包樹。該村差不多是在「生番」區域中,「生番」和他們原是和洽的﹔後來因為有幾個村民把狗肉當做鹿肉給他們吃,就互相仇恨了。「生番」知道受騙之後,誓必報復,因而發生鬥爭。猴猴仔社人不得不離開該處,遷到北方三哩處的蘇澳灣去,許多人死於瘧疾及其他熱病。殘存的人選定了另一個地方,建設新村,名曰:南風澳。那裡有十一家是猴猴仔社人的子孫。自從爭執之後,已經過了五十年,迄未成立和解,「番人」仍為他們勢不兩立的敵人。 (MacKay1960:91)

之後,由於與泰雅人間的衝突,猴猴社遂於1840~1850(道光二十至三十)年間──距今一百五十多年以前,搬移到武荖坑溪下游北方的海岸沙丘西面,此即波越所謂的「出利澤簡之海濱」。此利澤簡不能以今日的利澤簡行政區劃(五結鄉利澤村)揣度,而係當初的利澤簡堡猴猴庄,今日的蘇澳鎮龍德里。猴猴社之名列東勢諸社之一,即以住居於此一濱海沙丘之時。

猴猴一社,從蘇澳之南風澳移來東勢,其語言風俗獨與眾異,婚娶亦不與各社往來,至今番女多有至老而不得配者。 (陳淑均1963:229)

然而之後,猴猴社又因濱海住地的病害,損失人口,而在1852(咸豐二)年後──可參照《噶瑪蘭廳志》的資料,遷回南方澳,建設新村。

MacKay宣教猴猴社時,約在1883(光緒九)年,當時猴猴社已住於南風澳的海岸邊。1897(明治三十)年,伊能嘉矩訪問猴猴社,認為他們保存甚多固有風俗。社眾並告訴伊能:四、五十年(1841~1851)前,他們原居於蘇澳北方三、四里的海岸,由於土地貧瘠、生活不利,才舉社移來此地,經營農、漁業。(伊能嘉矩1897:423~425)

然而,到二十世紀初(1910年左右),南方澳的猴猴社又搬遷了。

利澤簡堡蘇澳庄,土名南方澳,乃七、八十年前(約1830~40年),因受漢人壓迫而由猴猴社遷移而來者,因而形成今之部落。又,今日已無平埔族居住該地。 (蕃務本署1910:76~77)

包括Ti-Api、安倍的說法,猴猴社人回頭往南遷徙東澳、南澳,尤其是浪速﹔宜蘭平原上的猴猴社,自此僅留存舊地名供人憑弔了。

綜合上述,我們再對Qaolin人的流遷情形,做一簡單歸納如下:

1.1660~1710年間,Qaolin人從南澳進入蛤仔難境內,住居於南方澳西北方的猴猴高地。同時被外來族群的漢人,視為與蛤仔難諸社有類緣關係的一社。事實上,Qaolin人在宜蘭的二百多年裡,大約有百年時間係住於此。他們與噶瑪蘭諸社語言、風習迥異,平日除了貨物交換外,並無往來。

2.1840~1850(道光二十~三十)年間,因與泰雅族發生衝突,始不得不離開高地,遷往武荖坑溪下游的濱海沙丘,建立聚落。但在此時間甚短,大概不到二、三十年。

3.1860~1880(咸豐十~光緒六)年之間,由於水土適應不良,又遷回南方澳海邊。在此,前後大概也只待了三十多年而已。

4.1910(明治四十三)年前後,再往東澳、南澳遷徙。時南方澳一地的「熟番」人口有:37戶、123人,(蕃務本署1910:55)不知是猴猴社人?還是包含流遷之後的噶瑪蘭人口?

本節之所以鉅細靡遺的羅列出Mək-qaolin人、猴猴社的所有文獻資料,一方面係緣於平埔族各社的文獻資料,向來瑣細零散,猴猴社的資料若能盡粹於斯,可以省減其他研究者再去刮削過濾的時間﹔二者目的則在,藉此一從Qaolin到猴猴社歷史過程的初步建構,填補一點歷史空白﹔最重要的,若想追究Qaolin的族屬,必須盡量詳細、具體的標定出Qaolin的流遷時空,然後把口傳、文獻資料所無法解開的謎題,交給考古家去發掘。

與前文看起來似乎是相反的,馬淵採自新社的口碑,卻強調著猴猴與噶瑪蘭、哆囉美遠之間的族群關係:

哆囉美遠社和猴猴社,是一起居住在Tukidis的。後來相攜來到宜蘭,分別建設自己的番社﹔其他的噶瑪蘭族,好像比他們早來住在同一平原。哆囉美遠、猴猴都指稱原來是從Sunasai的。可是,兩者語言相異,也與噶瑪蘭族不同。 (馬淵東一1939:478)

離開Takili之後的Qaolin,我們可以利用文獻資料,對其流遷歷史做初步建構﹔之前的Qaolin,則僅留存其與噶瑪蘭、哆囉美遠複雜關係的口碑,而時空遞嬗,今日的我們又應如何去檢證呢?十六、七世紀,Qaolin人的遷徙若是其族群史的轉折,則連接前後時空脈絡的,恐怕得仰靠考古工作上的地毯式發掘了。

無論如何,目前為止的考古資料告訴我們:

1988年的普洛灣遺址發掘報告指出,該遺址位於立霧溪南岸普灣洛灣上、下台地上,其出土遺物的文化內涵,大致和台灣北部地區史前時代最晚期的十三行文化接近。該類型文化,主要分佈於台北盆地,及新竹以北到宜蘭間的海岸地帶,並可能延伸到立霧溪口。不僅如此,普洛灣遺址和立霧溪流域其他遺址,如溪口南北兩岸的太魯閣遺址、崇德遺址,立霧溪及其支流中上游的陶塞、山里、西寶、巴達幹、希達岡等遺址,文化內涵都極為接近﹔這些遺址可能是同時或稍有先後的住民所留下,彼此之間,可能相互往來,大概屬於同一文化。(劉益昌1988:42~43,陳仲玉1986:189)考古家稱之為:立霧溪流域十三行文化(或稱:十三行文化普洛灣類型)。

國分直一認為:立霧溪流域的遺址,是Mək-qaolin人所留下,因為出土陶片與宜蘭、北海岸地區出土的拍印紋陶器有密切關係。(國分直一1965:30~32)。馬淵也認為立霧溪流域出土的遺物,與Qaolin有關(馬淵東一1931:461~462、464)。

簡言之,分佈於立霧溪及其支流諸多考古遺址,其泰雅文化層下方的的史前文化層,應屬於原住於此的Mək-qaolin人所有﹔而出土遺物的文化類型,則與廣泛分佈於北海岸、東北角、宜蘭海岸的十三行文化類型──舊社系統──相同。邏輯上,意謂著:Mək-qaolin人物質遺存的文化現象,顯示其與噶瑪蘭族、凱達格蘭族有類緣上的關係,此與相關口碑可以互相參酌。不過,文化內涵的相似,與族群分類的異同,是兩個層次的問題﹔Qaolin固然可能跟噶瑪蘭、凱達格蘭有種屬、來源上的關係,卻仍是一個擁有自己語言、風俗、文化的特殊族群。

六、結論

本文所要處理的問題是:

(一)宜蘭平原的「噶瑪蘭三十六社」,是單一的族群單位嗎?

(二)噶瑪蘭族舊社在宜蘭平原上的分佈,明顯的偏於海岸地帶,此係基於自由意志的「偶然」?還是受限於客觀環境的「必然」?

(三)哆囉美遠社、猴猴社的來源、流遷,及其與噶瑪蘭族的類緣關係為何?

(四)分佈於北海岸、東北角、宜蘭平原,甚至到東海岸的十三行文化舊社系統,與盛傳於同地區凱達格蘭族、馬賽族、噶瑪蘭族、阿美族間的Shinasai來源說,顯示的是何種族群類緣關係?

由於台灣土著的族群來源、分類、遷徙問題,確實極為龐雜,本文只能盡量將整個問題,區隔在特定的空間──宜蘭平原、特定的族群──噶瑪蘭族的相關各社,而不敢跨越到凱達格蘭族、甚至阿美族的範疇。所以,經過前文的論證,初步得到的結論為:

(一)目前所知,宜蘭平原最早的住民為新石器時代中、晚期,及鐵器時代的新城、武荖坑、舊社系統文化人﹔舊社系統,則為噶瑪蘭族留存的史前遺址。

(二)以目前資料來看噶瑪蘭族約於距今2000年前左右,分兩支遷入宜蘭平原﹔溪北以打馬煙社為首,溪南以加禮宛社為主,分別在溪北、溪南形成各社。根據口傳資料,打馬煙這支,可能先登陸今三貂角,再往南遷徙﹔其中的關鍵,端在遷移過程中,停留地「馬賽」的追究。

(三)入蘭的噶瑪蘭人,以濱海地帶為據地,逐漸向內陸發展﹔但因受阻於先住民──可能為武荖坑文化人後裔的Pusoram,而在分佈上,多集中於海拔5~10公尺的海岸地帶。

(四)另一支與噶瑪蘭人同源的哆囉美遠人,在民族遷徙的過程中,先到花蓮立霧溪口北方,到大濁水一帶的土地落腳,形成聚落﹔後因泰雅族Taroko群的威脅,遂開始北遷,最後居停於宜蘭海濱。其入蘭時間雖然不能確定,但必然在十七、甚至十六世紀之前。

(五)猴猴社的前身Mək-qaolin人,據口傳資料,亦為與噶瑪蘭、哆囉美遠人同源的族群。Mək-qaolin極早便遷住東海岸的立霧溪流域,後因受到Taroko的威脅,始離開原居地,沿海岸前進,於十七至十八世紀間遷入宜蘭,形成猴猴社。

總之,本文的研究,較傾向於噶瑪蘭、哆囉美遠、猴猴原係祖源相同的族群,後因遷徙時間、分佈空間不同,而致在近代分化成不同語族的結論。

註釋

<references />

引用書目

土田滋(著)、黃秀敏(譯) :1992〈平埔族各語言研究瑣記〉(上)、(下),《中研院台灣史田野研究通訊》22、23:9~22、26~42。

中村孝志:1936~37〈和蘭人時代の蕃社戶口表〉,《南方土俗》4(1、3):59~42、196~181。 :1938〈和蘭人時代の蕃社戶口表──噶瑪蘭蕃社〉,《南方土俗》4(4):1~7。 :1949〈台灣におけるオランダ人の探金事業〉,《天理大學學報》1(1):271~324。 :1951〈1647年の台灣蕃社戶口表〉,《日本文化》31:92~110。 :1991〈十七世紀中葉的淡水、基隆、台北〉,《台灣風物》41(3):118~132。 :1992 〈荷蘭時代的探金事業補論──特別關於哆囉滿〉,《台灣風物》42(4):17~23。

中村孝志(著)、賴永祥(譯) :1956〈十七世紀西班牙人在台灣的佈教〉,《台北文獻叢輯》2:21~36。

台北州警務部:1924《台北州理蕃誌──舊宜蘭廳上、下編》(大正12年)。台北:編者。

台灣總督府民政部蕃務本署:1901《熟蕃戶口及調查沿革綴》,又稱《平埔蕃調查書》。手抄本。

伊能嘉矩:1896〈宜蘭地方に於ける平埔族雕刻畫〉,《東京人類學會雜誌》12(129):81~89。 :1897〈宜蘭地方に在る平埔蕃(Kuvarawan)の土器〉,《東京人類學會雜誌》12(132):213~219。 :1897〈宜蘭方面に於ける平埔蕃の人形〉,《東京人類學會雜誌》12(134):300~304。 :1897~98 〈宜蘭方面における平埔蕃實查〉,《東京人類學會雜誌》12(136~138)、13(147、149、152):373~378、415~426、457~466、345~350、429~438、59~64。 :1898〈台北及宜蘭方面に於ける平埔蕃族の第一形地及び其の分歧〉,《東京人類學會雜誌》13(148):385~393。 :1904《台灣蕃政志》。台北:古亭書屋藏版。

安倍明義:1933〈ケダガラン族及びカヴァラン蕃とアミ族〉,《台灣教育會雜誌》373:31~45。 :1938《台灣地名研究》。台北:蕃語研究會。

李壬癸:1991〈台灣北部平埔族的分類及其語言關係〉,《台灣風物》41(4):214~197。 :1992〈台灣平埔族的種類及其相互關係〉,《台灣風物》42(1):238~211。

李亦園:1963《南澳的泰雅人》,中研院民族所專刊5。台北:中研院民族所。

阮昌銳:1966〈蘭陽平原上的噶瑪蘭族〉,《台灣文獻》17(1):22~43。 :1969〈宜蘭地區漢化的噶瑪蘭族初步調查〉,《台灣文獻》20(1):1~7。

胡 傳:1960《台東州采訪冊》,文叢81。台北:台銀經研室。

唐 羽:1990〈早期之產金說與志書之擷取〉,《台灣文獻》41(3/4):53~70。

夏獻綸:1959《台灣輿圖》,文叢45。台北:台銀經研室。

陳淑均:1963《噶瑪蘭廳志》,文叢160。台北:台銀經研室。

馬淵東一:1931〈スナサイとカバラン族〉,《南方土俗》1(1)。 :1976《馬淵東一著作集》第二卷。東京:株式會社社會思想社。

移川子之藏、宮本延人:1933〈蘇澳郡新城石器時代遺跡〉,《南方土俗》2(3):19~28。

移川子之藏:1936〈漢治以前に於ける蘭陽平野の住民──カバァランの歌謠と和蘭古記錄に遺る資料〉,《台灣時報》196:9~16。

移川子之藏、馬淵東一:1936〈マッガイ博士の布教せる噶瑪蘭平埔族に就て〉,《マッカイ博士の業績》,pp.29~50。台北:淡水學園。

盛清沂:1962〈台灣省北海岸史前遺址調查報告〉,《台灣文獻》13(3):60~152。 :1963〈宜蘭平原邊緣史前遺址調查報告〉,《台灣文獻》14(2):117~138。

連照美、宋文薰:1992《台灣地區史前遺址資料檔(一)》。台灣地區史前考古資料調查研究計劃第一年度計劃研究報告。國立台灣史前文化博物館籌備處專刊2。

黃士強、曾振名、陳維新、朱正宜、陳有貝、顏學誠:1987《蘇澳火力發電計劃環境品質、文化及社會經濟調查:第三篇‧考古及文化篇》。台灣電力股份有限公司委託,台灣大學人類學系執行。

黃士強:1989《東部海岸陸域資源調查及分析:人文史跡資源調查分析》。台灣省住都局市鄉規劃處委託,台灣大學人類學系執行。

黃叔璥:1957《台海使槎錄》,文叢4。台北:台銀經研室。

清水純:1991《クヴァラン族──變わりゆく台灣平地の人々》。日本京都:アカデミア出版會。 :1993〈台灣北部の平埔族分類雜記〉,《研究紀要》16:59~74。

張耀錡:1951〈平埔族社名對照表〉,《文獻專刊》2(1/2):另冊。

國分直一:1965〈タッキリ溪流域地方の印文土器遺跡〉,《水產大學校研究報告》〈人文科學篇〉10:25~32。

詹素娟:1990《宜蘭縣噶瑪蘭人舊社調查報告》。宜蘭:財團法人蘭陽文教基金會。 (出版中)

幣原坦:1938〈宜蘭民族考〉,收於《南方文化と建設へ》,pp.269~290。富山房。

廖守臣:1977~78〈泰雅族東賽德克群的部落遷徙與分佈〉(上)、(下),(中研院民族所集刊》44、45﹔61~206、81~211。

福留喜之助:1939〈台灣最古產金地哆囉滿社的地理考證〉,《台灣礦業會報》195。

劉益昌:1988〈花蓮縣秀林鄉普洛灣遺址第一次發掘報告〉,《中研院史語所集刊》。第61本第2分。 :1993《宜蘭縣大竹圍遺址初步調查報告》。宜蘭:財團法人蘭陽文教基金會。

Borao, Jose Eugenio :1992“The Aborigines of Northern Taiwan According to 17th-Century Spanish Sources,”《中研院台灣史田野研究通訊》27:98~120。