台灣北部平埔族種類及其互動關係

李壬癸 著 原刊於平埔文化資訊網

前言

本文的主旨在探討台灣北部平埔族的分類、遷移歷史以及族群之間的互動關係,主要都是根據語言的現象所作的探討。

台灣北部地區包括台北、桃園、宜蘭等三縣,在歷史上曾經住有至少凱達格蘭(Ketangalan)和噶瑪蘭(Kavalan)兩種平埔族,而在蘭陽平原上的猴猴(Qauqaut)社可能是一個獨立的族群。我們擁有充分的語言證據肯定這些都屬於南島民族無疑。

從方言上的差異,我們可以進一步做各族群的內部分類。例如,凱達格蘭可以分為巴賽(Basay)和雷朗(Luilang)兩個亞族(大致以淡水河和基隆河為界)。巴賽亞族內部又可細分為好幾種次方言,其中以在蘭陽平原上的哆囉美遠(Trobiawan)的差異較顯著,可能因為鄰近都是噶瑪蘭族。同樣地,噶瑪蘭各社之間也有方言差異。最理想的分類狀況是:能清楚地劃出親族樹圖來。

建立語言和族群的親疏關係之後,我們就可以據之以推測這些民族的分化過程和遷移歷史。凱達格蘭族當初大概從海外由淡水河口進入台灣北部,因為語言最紛歧的區域是淡水河下游沿兩岸這一帶。這種看法和伊能嘉矩的不同,他認為凱達格蘭族從台灣東北部三貂角登陸並定居,後來分兩條路線遷移。一條由北海岸向西然後折向南到達桃園,另一條南下到宜蘭的壯圍和里腦。語言的現象並不支持伊能的部分看法(參見李1955d)。

在地理上鄰接的族群接觸比較頻繁,必然會互相影響,我們擁有一些語言方面的證據可以證明凱達格蘭族和噶瑪蘭族在歷史上一直保持接觸而且互相影響。除了借字外,語音上也顯示互相影響。這種影響也見於同一族群的各種方言,彼此也各有影響。

本文所使用的資料,主要是日據時期淺井惠倫所遺留的噶瑪蘭方言和哆囉美遠田野筆記<ref>淺井惠倫於1936年在宜蘭地區所調查的平埔族田野資料,其生前並未發表。承蒙土田滋教授特別費神從東京將淺井的筆記本中,有關哆囉美遠的長篇文本(texts)以及噶瑪蘭各方言的詞彙及長篇文本,全部影印一份郵寄給筆者做本研究的重要參考資料。何大安先生仔細看過本文初稿並提出寶貴的改進意見。特此一併誌謝。</ref>,伊能嘉矩、小川尚義等人的零星記錄,以及本人的田野調查資料。

台灣南島民族和南洋地區的接觸

在台灣東北及東岸的南島民族,包括噶瑪蘭、阿美、卑南,似乎和菲律賓北部(尤其巴丹群島)過去保有密切的接觸,這可以從一些栽培植物的移借推知。例如,台灣的黃瓜並非“本土的”(native,endemic),而是“外來的”(exotic),而且東部這些語言的「黃瓜」一詞的詞形,類似巴丹群的語言,而語音的對應卻又不規則:

卑南語下賓朗方言 vilawur, 噶瑪蘭語venauR (e不規則),

阿美語Sakizaya方言 biaauL,雅美語 viraur (-r-不規則) “黃瓜”

除東部外,台灣南部的語言,包括西拉雅、魯凱、排灣等,也向菲律賓移借一些植物名稱,例如:

|

|

芒果 |

|

柿 |

|

魯凱 大南 |

kamaya |

布農 中部 |

qadupal |

|

霧台 |

Kama?a |

南部 |

hadupa? |

|

茂林 |

kamea |

排灣 丹路 |

kamaya |

|

多納 |

kamaya |

卑南 南王 |

(?a)dupar |

|

萬山 |

ma??s? |

|

Kamaya果樹名,結紅果如柿 |

|

排灣 三地 |

kamaya |

噶瑪蘭 |

?inupal |

|

阿美北部 |

na??s |

阿美 |

qalupal 柿子(果或樹) |

|

噶瑪蘭 |

kiama? |

|

kamaya 毛柿 |

|

西拉雅 |

ma?ut,ma?us水果 |

雅美 |

kamala |

|

菲Itbayaten |

ma?ga |

Hno |

kamala |

土田(Tsuchida 1977:111,<ref>(2)噶瑪蘭和阿美語(Sakizaya方言)的規律對應關係大致如下:<br>噶瑪蘭 p t k,q ψ β z L,R,l s s ψ m ?疉<br>阿美 p t k q b/f 癍?/ L c s h m ?疉<br>噶瑪蘭 n n n w y i u ? a,i/*q<br>阿美 n l ? v y i u痖a</ref>。<br>指出,「如果菲律賓Cebuano語的amag*『柿』是同源詞的話,此一詞的構擬形式應為*[q/k]amaRa。那麼,台灣南島語言的詞形就是借自巴丹群語言了,Hanunoo的詞形本來借自北Mangyan語群(即Mindoro島上的Iraya, Alangan, Tadyawan),那些語言有*R>y的音變。」

從人工栽培植物的傳播,我們不僅能多瞭解史前民族的互動關係,甚至還可以進一步探討民族遷移的方向(參見鹿野1941、Li 1994)。

噶瑪蘭和其他族群在不同時期的接觸

噶瑪蘭族在蘭陽平原上定居的年代相當長,比起哆囉美遠、猴猴、泰雅都要早得多(參見李1955b)。他們和住在他們北方的巴賽(Basay)族有密切的接觸和往來,這可以從語言的相互影響和借字推知(參見下文第五節)。此外,從西班牙(1626-1642)傳教士和荷蘭文獻的記錄(如戶口普查)也可以得到一些線索。這是早期噶瑪蘭和其他平埔族較早的接觸。其實,自從部分巴賽人遷移到蘭陽平原的社頭成為哆囉美遠社之後,兩族的接觸就更直接更頻繁了。

一百多年前(清道光二十年左右,約公元1840年,參見張1951附錄Ⅲ),一部份噶瑪蘭人開始南下遷移到花東沿海一帶定居,他們很自然地和當地的阿美族接觸並且相互影響。從語言上看,人數少的噶瑪蘭向人數眾多的阿美(尤其北部的Sakizaya方言)借了不少的單字(因為詞形太相似,而語音對應不規則)<ref>(3)巴賽和噶瑪蘭規律的對應關係大致如下:<br>巴賽 p t k h b r,l r,l c c s<br>噶瑪蘭 p t k q β z r,R,l s r s<br>巴賽 m n ? w y i u ?,a a<br>噶瑪蘭 m n ? w y i u 痖?,u,I a</ref><br>,這也是很自然的現象。例如:

|

|

噶瑪蘭 |

阿美 |

|

1. 桃 |

Lupas |

Lupas |

|

2. 木瓜 |

kua? |

kuaq |

|

3. 棕 |

β?Lias |

baLi?as(Sakizaya方言) |

|

4. 糖 |

wan?? |

wan?? |

|

5. 高梁 |

β?LaysanbaLaysan |

baLaysan(Sak.方言) |

|

6. 旱稻 |

panay |

panay |

|

7. 飯 |

??may, m:ay |

hmay |

|

8. 芋莖 |

βaRuq,βaXuq |

bahuk(Sak.方言) |

|

9. 魚藤 |

saLim |

sa?im(Sak.方言) |

|

10. 黃瓜 |

β?nauR |

filauL |

|

11. 苦瓜 |

kakuLut |

kakuLut(Sak.方言) |

|

12. 香菇 |

βaniw |

faniw |

|

13. 冇骨消(植) |

layas |

?ayas(Sak.方言) |

|

14. 咬人貓(植) |

s?l??畍 |

(Sak.方言) |

|

15. 石灰 |

?apuk |

?apuk(Sak.方言) |

|

16. 狐狸 |

quyu? |

kuyu? |

|

17. 飛鼠 |

Lapis |

Lapic(Sak.方言) |

|

18. 啄木鳥 |

taqLuLu? |

takLuLu? |

|

19. 泥鰍 |

kuLuLi? |

kaLu?i? |

|

20. 蝦 |

qaβus |

kavus |

|

21. 龜 |

kunip 河龜 |

q?nip海龜 |

|

22. 雙生子 |

maL?api? |

maLa?api?-ay |

|

23. 祖母 |

βai? |

bai? (Sak.方言) |

|

24. 媳婦 |

qLaβu? |

kalabu? |

|

25. 下巴 |

?azuy |

?a?uy(Sak.方言) |

|

26. 炭 |

βiLu? |

biLu?(Sak.方言) |

|

27. 戒指 |

tamus |

ta-tamus(Sak.方言) |

|

28. 割稻鐮刀 |

qamit |

kamit(Sak.方言) |

|

29. 碗 |

kaysi? |

kaysi? |

|

30. 子彈 |

Lasu? |

Lacu? |

|

31. 木板 |

sapaR |

sapa?(Sak.方言) |

|

32. 米糕 |

kukuy |

kukuy(Sak.方言) |

|

33. 長煙斗 |

kuaku? |

kuakuq(Sak.方言) |

|

34. 香 |

βa?sis |

ba?sis(Sak.方言) |

|

35. 清(水) |

t??iLaw |

ta?iLaw(Sak.方言) |

|

36. 飽 |

maβisuR |

mab?cuL |

|

37. 久 |

mat?n?s |

mat?n?s |

|

38. 跪 |

patusuz |

patusu?(Sak.方言) |

|

39. 敲 |

k-m-uku? |

mu-ku?ku?(Sak.方言) |

|

40. 種 |

mLuma |

paLuma?(Sak.方言) |

|

41.黎田 |

t-m-aβi? |

mi-tabi? (Sak. 方言) |

|

42. 轉 |

m-LiwaLiw |

mi-LiwLiw (馬太安) |

|

43. 甲狀腺腫 |

βLuhuk |

baluhuk |

由以上的借字可以看出,所借的大都是人工栽培植物或其製品(如「糖」),和日常生活密切相關的動物,以及少數親屬稱謂、文化器物、動詞、形容詞等等。也就是說,許多借字都與文化有關。

噶瑪蘭除了在台灣本島上和巴賽、阿美先後有所接觸外,在歷史上和南洋群島尤其菲律賓地區的南島民族也保持往來,留下了語言和文化移借的痕跡。例如,有一種植物稱為“馬尼拉苧麻”或abaka (學名Musa texitilis),噶瑪蘭人直到日據時代都還有人用abaka來做衣服(參見馬淵1954)。

噶瑪蘭的內部差異及其對里腦社的同化

淺井於1936年在宜縣地區各地所蒐集的噶瑪蘭語料,包括傳說、故事、歌謠、咒文、例句等,以及十多個方言點的詞彙比較表(共157個單字)。錄有長短篇文本(texts)的地方包括七個方言點:里腦社(故事二篇)、三星(故事二篇)、珍珠里簡(故事一篇)、奇母荖(歌謠一、咒文一)、流流(傳說三、故事二)、美福社(34例句)、大南澳(歌謠一),以上合計原文及譯文共約八頁。這些都是未經整理的田野筆記,有的只有簡短而不完整的譯文或大意,有的只有轉寫(transcriptions)而沒有譯文。我因為調查研究過花蓮新社的噶瑪蘭語,對於該地的語言已有相當程度的了解,因此對於淺井在宜蘭各地所記錄的長短篇文本,也大致都能掌握和了解。後來我把宜蘭地區的傳說故事念給花蓮新社的噶瑪蘭人聽(1994年6月20-24日),他們幾乎每句都聽得懂(只是可惜淺井記錄的傳統歌謠,既沒有附譯文,他們也多不能理解)。由此可見在蘭陽地區的各地噶瑪蘭方言差別並不大,彼此溝通上應該都沒什麼問題。

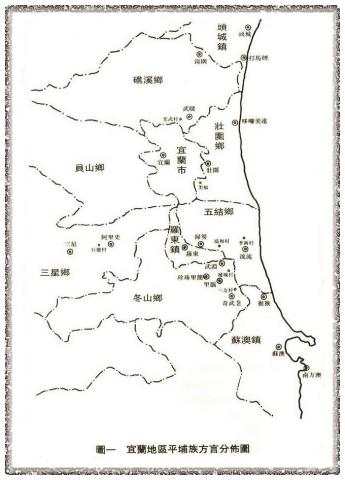

圖一

圖一淺井在蘭陽地區所調查遺留下來的噶瑪蘭詞彙比較資料,包括十二個方言點:打馬煙、湯圍、武暖、美福、流流、掃笏、武淵、珍珠里簡、里腦、奇武荖、阿里史、南方澳(來自大南澳﹖)(參見附 圖一 ),共約150個單字。

此外,淺井也同時蒐集了社頭(今壯圍鄉新社村)的哆囉美遠語料(含故事三篇、歌謠三首、禱詞一,詞彙約八百個),那是屬於凱達格蘭語巴賽(Basay)分支的一個方言。他從台北縣貢寮鄉的新社(今穗玉村)也蒐集了近千個單字。很明顯地,從詞彙就可以看出凱達格蘭和噶瑪蘭是兩種相當不同的語言。對於淺井所記錄的各種噶瑪蘭文本我大致都能掌握和了解,但對於他所記錄的哆囉美遠長篇文本卻感到相當陌生和不易理解。

相形之下,噶瑪蘭各方言之間的內部差異就非常小了。詞彙幾乎都相同或相似。淺井所列舉的詞形雖然有時完全不同,例如“山”一詞有的方言是nau疉,而有些方言卻是taxu筢,但是根據花蓮新社我所調查的資料,我們知道噶瑪蘭各地方言應該都有這兩種不同的詞,前者是通稱的「山」,而後者卻是指“深山”。

在語音方面,方言之間顯示有兩種音變:(一)小舌塞音變為擦音q > X,有這種音變的方言佔多數,包括打馬煙、武暖、美福、掃笏、武淵、阿里史、南方澳,其他少數方言大致沒變,但里腦有的詞顯示變體,如teqaqan~texaxan「骨」,流流有的變,有的沒變。(二)小舌塞擦音清化R > X,包括武暖、流流、奇武荖、阿里史,其他方言大致都沒清化,包括里腦、掃笏、珍珠里簡等。其實小舌塞音或擦音q > X以及小舌擦音的清濁R > X並沒辨義作用。花蓮新社方言通常為濁音,但在音節尾或輔音後則清化(參見Li 1982);然而,今日較年輕的人發音大都有更普遍清化的傾向。總之,噶瑪蘭各方言之間的語音差異並不大。

根據早期的報導,如波越(1924)、安倍(1938:126)、馬淵(1954),里腦原來是屬於凱達格蘭族,可是淺井在1936年所蒐集的資料(兩篇故事及一百多個單字)卻是噶瑪蘭方言。波越所收的37個詞彙(據土田滋(個別交換意見)推測約在十九世紀末蒐集)顯示里腦社和社頭同為哆囉美遠方言,毫無分別(參見李 1992a)。由此可見,到了二十世紀初里腦就完全被噶瑪蘭所同化或取代了。

馬淵(1954)也曾指出,「噶瑪蘭族對於里腦社也似乎曾把它看作有些異端,例如稱他們為『猴子的子孫』等。至於其語言,很可能是屬於Torobiawan系統。」

現有的各種證據顯示:最早在蘭陽平原定居的就是噶瑪蘭族。凱達格蘭族的一個分支大概從北部向東南遷移到蘭陽平原的哆囉美遠住在社頭,那地方靠海,也就是在噶瑪蘭各社的外圍。而里腦卻在內陸,其周圍都是噶瑪蘭族。凱達格蘭人可能在里腦那個地方建立部落嗎﹖不能不令人懷疑(施添福教授,個別交換意見)。除了波越的記錄之外,是否有其他證據可以證明里腦曾經是凱達格蘭的部落﹖語言方面有一些線索可供參考。第一,里腦有少數詞彙和台北新社或宜蘭社頭的巴賽語相同或相似,而和噶瑪蘭各方言卻截然不同。例如:

|

|

巴賽 |

里腦 |

噶瑪蘭 |

|

1. 蔬菜 |

sama |

sama |

t?n?l(比較:sami苦賈菜) |

|

2. 人 |

tau |

tau 自稱 |

Lazat |

|

3. 孩子 |

uanake,wanaq? |

wanak |

sunis |

第二,里腦保存了一些特殊詞彙或詞形,既不見於其他噶瑪蘭方言,也未見於現存的其他凱達格蘭方言資料。例如:

里腦 sppi“夢”< 古南島語 *S?(m)pi,比較花蓮新社m-Raputuy

里腦 βsaq“搗”,比較花蓮新社t-m-aqan

里腦 筢uaqi“東,海岸”,比較花蓮新社waRi“東”, R?sapan“海岸”

里腦 muru“稻”,比較花蓮新社panay“旱稻”,tazuq“水稻”

以上這些里腦語言資料也有可能原來屬於凱達格蘭語的部分殘留。

由以上噶瑪蘭各方言之間差異很小的現象看來,在日據時代噶瑪蘭各社之間都保持密切的往來,彼此並沒有什麼隔閡,沒分什麼蘭陽「溪南」與「溪北」,才沒較大的方言差異。在歷史上可能差異較大的噶瑪蘭方言都早已消失,勢力較大的方言後來取代了各種紛歧的方言。因為目前並沒有發現方言紛歧的地區,以我們所能掌握的語料,也就無法從語言的分布去推斷噶瑪蘭最早從蘭陽平原那一點擴散開來。

有關猴猴社的特殊地位的討論,請參見李(1992a)。

噶瑪蘭和凱達格蘭的關係

根據十七世紀上半西班牙的文獻(Borao 1993),在台灣北部的巴賽語的勢力遠超過噶瑪蘭語,而且在這兩種民族接境的地區,噶瑪蘭人都會說巴賽語。因此,整體而言,巴賽對噶瑪蘭的影響應該大於後者對前者的影響。兩種語言之間如有借字,我們可以推測大多是噶瑪蘭向巴賽語借的<ref>土田滋和我早期在花蓮新社調查的噶瑪蘭語言,我們所用的主要發音人李龜劉(?uLaw)就是哆囉美遠人的後裔。後來法籍傳教士 Andr'e Bareights (1987:7-8)從他那裡記錄到若干哆囉美遠詞彙。</ref>。例如:

|

|

Basay |

Kavalan |

|

1. 牙 |

ba?caw |

βa?Raw |

|

2. 眉 |

kulupu |

qLupu? |

|

3. 蔬菜 |

tabun |

tamun |

|

4. 番薯 |

hawpit |

qawpiL |

|

5. 棉花 |

kapowa |

k?pua? |

|

6. 帆 |

rayar |

RayaR |

|

7. 火 |

ramar |

zamaR |

|

8. 魚 |

bautte, vaut |

βaut |

|

9. 鴨 |

kulaba |

kLaβa? |

|

10. 年 |

taasau |

ta-taasaw |

|

11. 早晨 |

rabe-rabe |

ta-Raβ-Raβi? |

在台灣北部西班牙人主要和凱達格蘭族直接接觸,他們和噶瑪蘭族似乎並沒有多少直接接觸。因此,大概有些原來由巴賽語向西班牙借的字也轉借給了噶瑪蘭語,例如:

|

|

Basay |

Kavalan |

西班牙 |

|

1. 瓶 |

pulukke, pLasqo |

pRasku? |

frasco |

|

2. 牛 |

waki “角” |

waka (Davidson) |

vaca |

|

3. 水牛 |

kalabau, kLavau |

qaaβaw |

carabao |

|

4. 馬 |

? |

k?βayu? |

caballo |

|

5. 香煙 |

tabaku |

t?βaku? |

tabaco |

以上這些借字仍以日常生活所需的馴服動物和栽培植物為主,以及一些文化器物或用語如「帆」、「瓶」、「年」等。

在宜蘭地區的哆囉美遠(Torobiawan)是屬於凱達格蘭族的一分支巴賽(Basay)的一個方言。噶瑪蘭人稱呼他為ToRobuan。馬淵 (1954)根據荷蘭資料所作的推測,「哆囉美遠人之中的一部分很可能早於荷治時代就已居住宜蘭一帶,1644年的記錄裡就曾經有一個 Talabeauan的村名,此稱相當於其自稱Torobiawan。」如果馬淵的說法正確,哆囉美遠人最早移民到宜蘭地區距今大約在四百年前。噶瑪蘭人移居花蓮、台東沿海一帶的,「也摻雜著若干原屬此一系統的人。花東那些地方的噶瑪蘭人都稱他們為Qe-t?kidis或Qe-kidis,也就是『Takiri族』之謂。」(馬淵1954)。傳說他們從前由海外來到台灣,最先在立霧溪(takiri)口居住。此說目前只能存疑。

根據西班牙(1626-1642)傳教士所記錄的資料,Jacinto Esquivel神父把Turoboan歸在噶瑪蘭(Cabaran)「省」區裡,他並未去過該區,而Friar Juan de los Angeles所提供的資料,明白說明Turoboan是在基隆附近產金的地區,他稱為Turoboan省區,也就是台灣東北海角一帶。Esquivel說,噶瑪蘭省區的人在收穫之後就到淡水河口的村落去獵人頭(以上參見Borao 1993)。

哆囉美遠人在宜蘭地區屬於少數民族,很容易受到環繞在他們周圍的噶瑪蘭族的影響。從語言上看,哆囉美遠向噶瑪蘭借用不少單字,語音演變也受到一些影響。從157個常用詞彙比較表中,就有以下17個的詞彙,哆囉美遠改用噶瑪蘭語,而不用巴賽語:

|

|

Basay |

Trobiawan |

Kavalan |

|

1. 山 |

?onon |

taq?l |

taqu |

|

2. 日 |

cenal |

mata u liyan |

mata na zan“晝之眼” |

|

3. 星 |

liuse |

βurtlan |

βoxtlan |

|

4. 東 |

tebol' |

wale |

waRi |

|

5. 西 |

amis |

laya |

zaya |

|

6. 花 |

muna?in |

sima-u |

simau |

|

7. 鹿 |

tatak |

apun |

apun |

|

8. 睪丸 |

netel' |

votol |

βutoR 陰囊 |

|

9. 血 |

cala |

rena? |

Rena? |

|

10. 下巴 |

?alau |

?azui |

?azui |

|

11. 指甲 |

bela |

knukus |

q?疂uqus |

|

12. 船 |

bacat' |

βawa |

βawa |

|

13. 酒 |

la?磙 |

laaqa, ra-aq |

Rak |

|

14. 歌 |

sailailai |

tazae |

sa-tzai |

|

15. 箭 |

cyuuwuD |

pani |

pani |

|

16. 名字 |

?anan |

na?an |

na?an |

|

17. 親屬 |

linamunan |

nasoani |

qnasuani |

此外,有若干詞彙哆囉美遠和噶瑪蘭很相似,只可惜我們缺少巴賽語的資料可以比對。例如,

|

|

Basay |

Trobiawan |

Kavalan |

|

18. 脈 |

|

olat? |

uRat |

|

19. 皮 |

|

rubu? |

ruβu? |

|

20. 打獵 |

|

sumaLau |

smaLau |

這些借字包括自然界景物、方向、動植物、身體各部名稱、文化器物等,有些項目和前面第三、第五節所借的很相似。然而,此處所借的語詞卻也包括一些自然界景物和身體各部名稱,這已到了很深入的層面了。假如時間夠長的話,哆囉美遠也會遭受和里腦同樣的命運,要被周圍的噶瑪蘭人所同化。事實上,移居花東沿海一帶的噶瑪蘭人中就混雜部分哆囉美遠人,他們都已改用噶瑪蘭語了<ref>早在半個世紀以前,小川(1944)就已注意到龜崙的特殊地位,它的地理位置雖在凱達格蘭族的範圍內,但其語言現象卻較接近賽夏。後來土田(Tsuchida 1985)才詳舉各種音便和詞彙的證據來證明龜崙和賽夏實際上較接近。</ref>

在各種台灣南島語言當中,只有噶瑪蘭有k>q(在後元音的近鄰)這種有規則的音變。受到噶瑪蘭的影響,在宜蘭地區的哆囉美遠也有這種音變,但台北縣新社的地區Basay語的k保持不變。例如:

|

|

Basay |

Trobiawan |

|

舀 |

kalu |

q-um-aLu |

|

孩子 |

uan ake |

wanaq? |

|

頭髮 |

bu?s |

vuqus |

|

雞 |

tor-hok |

toqqoq(a) |

凱達格蘭的演變史

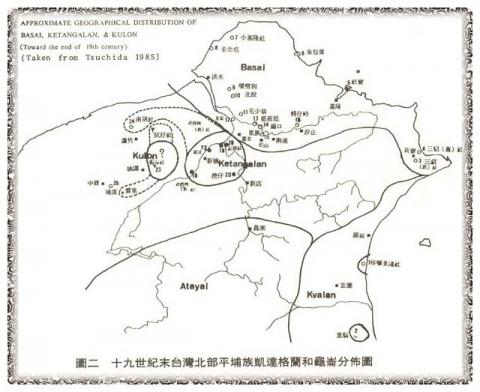

圖二

圖二十九世末,根據日據初期日本學者所做的語言調查和記錄,台北縣貢寮、基隆、台北市、新店、板橋、桃園北部這一帶的平埔族大都屬於凱達格蘭族。它可以進一步分為巴賽(Basay)和雷朗(Luilang)兩大分支(大致上在淡水河和新店溪以北、以東的是巴賽,以南、以西的是雷朗,參見 圖二 ),甚至可以分出第二種不同的語言,龜崙(Kulon)。從語言資料看,應該沒有什麼爭議。(參見Tsuchida1985,李1991)。

可是,根據十七世紀上半(1626-1642)西班牙傳教士所記錄的資料,北部這個地區似乎並不止一種語言。以下都引自Borao(1993)的研究報告(原報告是英文,由本文作者譯述): 「談到土著族的語言,我們可以引用Esquivel神父的話。在列舉噶瑪蘭沿岸的社名之後,他進一步說:「這些社都很大,他們(其實,台灣全島)都使用一種通用的語言,即巴賽(Bacay)語。有些地方雖然有他們自己的語言,但都是以巴賽作為第二語言。」

從上面所引Esquivel的話看來,巴賽只不過是台灣北部的共通語言(lingua franca),各地方仍然有自己的語言。據說連有些噶瑪蘭族人都會巴賽語。不過Esquivel在台灣北部只住了三年(1630-1633),其他地方他大概都沒去過,只憑傳聞和印象就誤以為巴賽通行於全島,這顯然是錯誤的。

De los Angeles在台灣住了六年(1636-1642),他比Esquivel更瞭解實際情況。因此,他的話有澄清的作用。他說,

「他們說多種不同的語言:每一個省區以至不同的村落都有他們自己的語言。西班 牙人統治的區域有一種共通語言,叫做巴賽(Basay),通行到產金的地區哆囉滿 (Turoboan)。這種語言沿淡水河居住的人都懂得,儘管他們都有自己的方言。」

圖三

圖三按西班牙人把台灣北部大致分為三個省:淡水(Tamchui)、哆囉滿(Turoboan)、噶瑪蘭(Cabaran)(參見附 圖三 )。Borao認為「巴賽語乃通行台灣北部,它的中心是在現在的基隆附近一帶(Quimaurri-Taparri)。這個語言通行到噶瑪蘭邊界,淡水河谷及河口。此外,根據現有各種西班牙文資料,巴賽語跟至少其他兩種語言並存:根據不知名的作者,一種是在淡水河口北岸的Senar語(荷文作 Sinack),另一種(根據Esquivel)是淡水語。」

如果上引西班牙文資料可靠的話,十七世紀上半台灣北部的語言種類和現象要比十九世紀末複雜得多。後來大概因為巴賽語通行之後,其勢力和影響所及竟然取代了其他各種語言和方言。值得存疑的是:語言和方言的界限本來就很模糊,他們所指的「不同語言」是真正的不同語言?還是只不過是差異較大的不同方言﹖可惜有關淡水語的幾種稿件至今仍沒能找到,因此我們目前沒有很可靠的語言學的證據可以做進一步的判斷和釐清。不過,我們也因此得知:在十七世紀上半,台灣北部語言最紛歧的地區是在淡水河口附近。如果西班牙人所記載的都是屬於同一種語言(凱達格蘭)的不同方言群,那麼凱達格蘭族當初從海外到台灣登陸的地點應該在淡水河口一帶最為合理,而不是如伊能嘉矩所推測的在東北海角。

此外,根據荷蘭人在十七世紀中葉所繪製的地圖,淡水河口西岸附近並沒有任何部落的標記。這是學術界的一件疑案,因為事關十三行遺址的問題。然而,根據西班牙稍早的記載(如Esquivel),兩岸都有土著民族居住,在河口西岸似乎就有Pantao和Parakucho兩社。

雖然西班牙佔領台灣北部只有十六年,但當地的土著民族和西班牙人的接觸卻相當密切,各地區(包括淡水、基隆、瑞芳、貢寮等地)有些人都學會了西班牙語文。 Esquivel神父說,「有些人說西班牙語驚人地流利,連髒話都會說──這是他們和我們西班牙人密集接觸的結果。」在西班牙人離開若干年之後,有些土著還在使用西班牙文。有些西班牙的單字借到巴賽語,以至噶瑪蘭語。最引人注意的是,Borao認為巴賽語(以至菲律賓語)的「獨木舟」一詞b磙ka乃借自西班牙文barca 。如果此說屬實,巴賽語b磙ka一詞就未必能認為是南島語同源詞了,但本人並不同意這樣的看法(有關舟船同源詞的討論,請參見李1992b)

北部平埔族和西部平埔族的關係

在地理上鄰接的民族很自然地會有接觸和往來,並且在語言和文化上相互影響,如上面所述噶瑪蘭和凱達格蘭的關係。然而,我們卻看不到凱達格蘭和西部平埔族接觸的語言痕跡。這可能有以下兩種原因。第一、西部平埔族留下的語言資料太少,包括道卡斯、巴布拉、貓霧拺、洪雅等,都只有四百個詞左右(參見 Tsuchida 1982),因此不足以顯示他們的互動關係。第二、北部平埔族和西部平埔族在地理上原來距離較遠,因此歷史上他們並沒有密切接觸的機會。根據可靠的資料,北部凱達格蘭族直到最近一、二百年才有一部分南下遷移到桃園北部一帶。西部平埔族最靠近的一族是道卡斯,後來才向北遷移到新竹一帶。而這兩種語言在一百年前就已消失了,當然就不可能互相有深刻的影響。這種可能性較大。

有關這個課題,仍有待發掘新資料和進一步的研究。

後續工作

對於台灣北部平埔族的研究工作,尚須進一步掌握十七世紀西班牙和荷蘭文的資料。西班牙文的資料主要是多米尼克(Dominican)教派在台灣的傳教士所留下的記錄和報告,其中包括他們和平埔族之間的接觸以及他們的所見聞。比較重要的有Jacinto Esquivel(1630-1633在台)神父有關淡水語言的三種著作和他的報告,Jos’e Maria Alvarez 的專書,Teodoro Quiros(1633-1642 在台)的信件,de los Angeles(1636-1642 在台)的報告,甚至在十九世紀末在台二十多年(1879-1905)的Celedonio Arranz有關十七世紀西班牙在台時期的著作,都可能進一步提供有關北部平埔族的珍貴資料。可惜這些資料都是用西班牙文寫的,大都只是稿件並未正式出版,有的稿件可能已佚失(以上參見 Borao 1993),因此我國人士很少能引用。筆者已和鮑曉鷗(Borao)教授接洽,請他協助提供相關的西班牙文資料,並將它們譯成中文或英文,以方便我國學者參考引用。承他答應先把他收集到的九件文稿譯成英文。

荷蘭人於1642年把西班牙人逐出之後,他們有關北部平埔族的記錄除了戶口普查資料之外,還有多少可供參考研究的資料﹖這也需要有人去發掘,並把資料公佈出來。

清代有關的中文記載,值得參考的自然不少,中國學者都很熟悉,不必贅言。

十九世紀下半歐洲人士到台灣探險的不乏其人,少數留下有關北部平埔族的資料。例如Taintor(1874)的「台灣北部的土著族」對於噶瑪蘭族有相當詳細的描述,Davidson(1903)的《台灣島的過去與現在》附錄中和Hulbert(1903)的「韓語與台灣語」都列有噶瑪蘭的若干詞彙。(以上請參見李1975)馬偕醫生(MaCkay 1896)的《遙遠的台灣》一書對於北部平埔族也都有詳細的說明和記載,可惜沒有記下任何語言資料。

日據時代,為北部平埔族留下重要的記錄和資料的首推伊能嘉矩(如1906-1908),最近伊能(1992)才出版的《伊能嘉矩の台灣踏查日記》,還有他的一些遺稿尚未發表。

以上這些中外文資料,都有待進一步去發掘和利用。

註釋

<references />

參考書目

小川尚義:1944 〈インド?シア語に於ける 臺灣高砂族の位置〉,《太平洋圈民族と文化》1:448~494。

土田滋:1977 〈バシイツク諸語の文化圈〉,《日本民族と黑潮文化》,頁296~317。東京:角川書店。

土田滋、山田幸宏、森口恆一:

伊能嘉矩:

:1992 《伊能嘉矩の台灣踏查日記》。森口雄稔編著。台灣風物叢書 9。

安倍明義:

李壬癸:

:

:

:1992b 〈台灣南島語言的舟船同源詞〉,《民族語文》74:14~17。 :1993 〈台灣南島族的遷移歷史──從語言資料及現象所做的探討〉,《台灣史與台灣史料》1:23~44。 :1995a 〈台灣南島語言的分布和民族遷移〉,《第一屆台灣語言國際研討會論文集》。 :1995b 〈宜蘭縣境內的各種族群及其遷移歷史〉,《宜蘭文獻叢刊》7:72~882宜蘭縣立文化中心。 :1995c 《宜蘭縣南島語言》。稿件。 :1995d 〈關於凱達格蘭族的原居地與登陸地〉,《北縣文化》43:70~72。

波越重之:1924 〈領台前噶瑪蘭の蕃務〉,《台灣時報》四月,頁66~92。

洪敏麟:1980~84 《台灣舊地名之沿革》,第一、二冊。台灣省文獻委員會。

馬淵東一:

淺井惠倫:1936 平埔蕃Kaβaran。未發表田野筆記資料,pp.86。

移川子之藏:1936 〈漢治以前に於ける蘭陽平野の住民──カバラアンの歌謠と和蘭古記錄に遺する資料〉,《台灣時報》196:9~16。

清水純:1991 《クヴァラン族:變わりゆく台灣平地の人人》。京都:アカデミア出版會。

鹿野忠雄:

張耀錡:

Bareights, Andr’e :1987 Notes on Kkef.falan. Unpublished manuscript, pp.93.

Borao, Jos’e Eugenio :1993 “The aborigines of northern Taiwan according to 17th-century Spanish sources,”《台灣史田野研究通訊》27:98~120。

Davidson, James W. :1903 The Island of Formosan. London.

Hulbert, Homer B :1903 “Corean and Formosan,”Korean Review 3:289-294.

Li, Paul Jen-kuei :1982 “Kavalan phonology: Synchronic and diachronic,”GAVA:Studies in Austronesian Languages and Cultures Dedicated to Hans Kahler 17:479~495. :1993 “New data on three extinct Formosan languages,”BIHP 63(2):301~323. :1994 “Some plant names in Formosan languages,”In Andrew Pawley and Malcolm Ross,eds.,Ausronesian Terminologies:Continuity and Change, 241~266, Pacific Linguistics,C-127.

MaCkay, George Leslie :1896 From Far Formosa: The Island, its People and Missions, Fleming H. Revell Company. Reprinted by both Chengwen and Nantian in Taipei. Taintor, E.C. :1874 “The aborigines of northern Formosan,”Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society N. S. 9:53~88.

Tsuchida, Shigeru :1977 “Some plant names in Formosan languages,”Computational Analysis of Asian & African Languages 7:79~119. :1982 A Comparative Vocavulary of Austronesian Languages of Sinicized Ethnic Groups of Taiwan. Part Ⅰ. West Taiwan. Memories of the Faculty of Letters, University of Tokyo, No.7. :