從歌謠看西拉雅族聚落與族群

林清財 著 原刊於平埔文化資訊網

前言

歌謠,是個人生命歷程的闡述;是一群人共同生活下集體經驗之交集;更是族群發展過程中所留下的歷史縮影。因此,它時常流露出隱含著的生命意義;交織著歷史事件的經緯和再詮釋;頌讚著族群共有的英雄、相同的信仰體系和生命的奧秘。

聚落、族群在人類學領域裡自有其特定意義,但是本文所指稱的卻是不相同的意涵。筆者無意於假借不同學科的名詞,行拓展詞義之實。而是發現這一詞組、似可表達某些筆著想陳述的概念。這種概念意涵,無法用音樂術語作一精確表達。關於「聚落」、「族群」這組詞,筆者曾擬以「樂系」(systematic)、「民族的」(ethnic)來陳述,但總覺得不適確。歌謠除了個人風格的展現,也時常在某些特定地區的某些人們口中流傳,這些歌者或許從未思考、也不解其中意含,時常以相互學習來解釋。這是文化傳播的影響?假若在同一生活空間中,這種說辭似乎合理。但是,在兩個時空絕然相隔的聚落、出現類似的歌謠,可能性是什麼?該是族群遷徒的結果?我暫且把前者歌謠現象稱為歌謠聚落;後者歸諸於歌謠族群。

從另一個層次來看,歌謠、聚落、族群都是指稱音樂的現象。歌謠本身既包含著個人意念的表達,卻也蘊含一個生命共同體經驗累積,更顯現出一個民族的歷史見証。即使筆著有意,卻也擺脫不了歌謠隱含的時光旅痕,在唱奏中散發不可磨滅的光輝。歌謠是一體不可分割的,再怎麼解析,它仍就是一個「獨立自在體」。歌謠之於聚落,如同歌謠的自我存在性,即使我們計量出歌謠數,每一首歌仍是一個個體。個體與個體不互相統屬,卻在相互模仿、相互學習、相互交織中、疊構出歌謠聚落的完整性和不可分割性。一個聚落有多少歌謠並不重要,有多少人能唱也無關宏旨。問題是人們喜歡把某首歌謠歸給某些人,或指稱那些歌謠才是屬於這個聚落。這種指稱,包含了地域、種族的意含。因此歌謠聚落乃指一群人或是一個地區中、可被含蓋的一系列樂曲。它無法在歌謠群中被完全區辨,卻能清晰地存活在某些人的心中。在這些人當中,或僅少數人知曉;或僅少數人傳唱、但無損於其構成群體的必然性。聚落與聚落間,或因自然生態、交通、族群互動、歷史傳承、文化傳播等因素,形成獨立狀態。然而在歌謠內涵中,仍隱藏著族群文化的共同質素。透過歌謠的分析,一部份突顯在調式、音階、音組織、音樂語法、風格等音樂特質。另一方面也和宗教信仰、生活習性等外顯行為相結合。或隱藏在歌謠定義、口傳歷史、神話傳說等內省意念中。檢視這些音樂質素,我們發現族群意涵的形成,建構在抽象的思維空間中。

本文的目地正是想透過這樣的思考,重新檢視西拉雅歌謠與聚落、族群的關係,並嚐試將音樂特質和內省意念相互檢証、期能了解歌謠聚落、歌謠族群所透露出的文化意涵。歌謠聚落、歌謠族群都是我在思考西拉雅聚落與聚落、族群與族群的一種想像空間。這個空間至少包含二種意義,一是聚落、族群分佈的文化區域特性;一是純粹音樂分類、系統整合的思考邏輯。雖然這兩種意涵有非常密切的關係,但是礙於篇幅,本文擬僅就歌謠與聚落、族群的文化區域空間之相互關係為討論主軸,而將純音樂性思考留待另文討論。歌謠聚落、歌謠族群的概念,是大家習以為常的想法,以為理所當然每一個聚落或族群都應該有他自己的歌謠文化;都該自成一個文化地理的分佈空間。但是,至今我們仍缺少更進一步的探討,歌謠聚落間實際呈現的面貌如何?描繪歌謠族群所呈現的既相似又相異的面貌,又該如何來處理?遷徙、傳播都曾為我們思考中的當然答案,但是我們又該如何界定區域?實證資料又如何整合?而歌謠聚落與歌謠族群又有那些特性?這些問題在西拉雅聚落、族群特徵的關係中,恰巧可透過祭儀歌謠稱謂、信仰主神稱謂與文化地理區,三者結合成一種緊密的對應關係。這種關係的呈現,不僅幫助我們瞭解一般歌謠稱謂的隱含文化質素,同時也加強了我們對文化區域的認知。解讀了這個層次,促使我們對於現在西拉雅人的聚落、族群,有新的看法和新的理解,西拉雅的聚落與族群問題也變得合理、文化內涵也油然活現。

西拉雅族是文獻裡的名詞,是我們心中的一個代碼。她被分為西拉雅、大武壟、馬卡道三個支族。人們常以她們已經被漢化了,一語帶過。台灣光復以來,雖有大批研究者做過調查、記錄,也陸續發表了一些研究報告,但是提到其歌謠的仍然屈指可數。筆者擬根據自民國七十五年迄今,所做的田野調查資料(其中大部份資料是和中研院民族學研究所潘英海先生,共同作田野調查所得)、參酌前輩學者的研究,歷史文獻,做一嘗試性的綜合報告。為了擔心讀者們的背景,不易全盤掌握音樂類科的專用術語,我想避免以音樂特徵來論述,除非像恒春地區無能以其他資料替代、佐証,只好以儘量簡化方式來處理。更何況這種論述方法在我的碩士論文已有初步的結果,讀者有意,可以為輔讀<ref>筆者的碩士論文(1988)是以西拉雅祭儀音樂為體裁,就蒐集之五十一首歌謠採譜、分析,並和周遭相關族群之民歌相比較,得出西拉雅歌謠在音組織、調式、曲調結構、歌詞、手抄本等方面均有其獨特之處。</ref>。而我也不想以證明歷史存在的心態來著手,因為這樣我們可能看不到她的生命,看不到一個民族文化成長、轉變的過程。更欣賞不到西拉雅人歌謠的全貌;體會不到西拉雅文化的生命力和其奧祕。然而,歷史畢竟是不可磨滅的。西拉雅人三百多年來遭遇了荷蘭、漢人、日本文化的衝擊,歷經鄭成功、清朝、日據的統治,文化中留有多少的影響,我們並不清楚。假若我們以現存歌謠的同質性和異質性交互思考,西拉雅人的歌謠仍在台灣南部、東部的鄉間傳唱。在現實諸種文化雜陳的社會裡,歌謠體系也不例外。高雄縣桃源鄉的一個西拉雅家庭人就是一個典型的例子。在載歌載舞中,她們唱歌仔戲調、恆春調,用月琴伴奏,唱「加拉活兮」、「DA BO RO HO」(西拉雅人跳舞之歌),說是祖先的歌,同時也不忘邀請在場的四社鄒族人,一起唱跳鄒族的新年之歌。當然日本歌謠對她們一樣不陌生。正如同很多西拉雅後裔家庭在他們的客廳中同祀「觀世音佛祖」和「壁腳仔」一樣,外人難以察覺其內心的思考模式。但是從外顯行為的觀察,這似乎正處於一個異文化共存的平衡狀態。

另一個實例是,花蓮縣富里鄉大庄村一位八十多歲的潘姓老人,在接受訪問時一再隱瞞他的族群身份。直到有一次和其它老人一起接受訪問、歌唱時,才道出祖先來自屏東餉潭的身世。「我不願意讓子孫知道阮是番仔」──這是他老人家多麼無奈的心聲?!也正是現行田野工作中值得深思的問題。

老祖、太祖、阿立祖與加拉活兮

HE HI GI NA HI NA HI YIA AH LE HE HI GA RA OWA HE (加拉活兮) 「有祀壺的地方,就有西拉雅族」這是日據時期,日本學者國分直一對西拉雅族研究的心得(國分直一1970)。這種說法也帶引我們走入西拉雅人的生活世界。直到有一天神話不再(詳見本文二之三),我們才驚覺文化的生命力竟如此澎湃。巧的是「加拉活兮」這首歌也如祀壺般,在某些地區失去了光芒,我們總以為西拉雅人在這些地方消失了。沒有祀壺、沒有歌謠,神話仍在流傳、信仰叢結仍在糾葛。

西拉雅人最受矚目的是她的信仰習慣,祀壺是最好的指標。用祀壺來檢驗,我們可發現西拉雅人分佈在北迴歸線以南、中央山脈西麓標高一千公尺以下的丘陵至沿海平原,恒春半島之恒春、滿州平原、山麓,以及東部的海岸山脈秀姑鑾溪以南之兩側山麓。根據八年多來的田野記錄,含蓋了台南、高雄、屏東、台東、花蓮等五個縣市,超過一百個村落。這其中並非每個聚落點都有西拉雅的歌謠、都有年度祭儀,但是我們仍可從其口傳歷史、祖籍、族別自稱、他稱、姓氏等方法來辨認。假如以其文化質素如主神稱謂、神靈媒介、儀式、外顯行為、內在思維、歌謠等,來訂定不同社群在地理上的分佈,則可將其分為:台南、高雄、屏東、瑯嶠、海岸山脈等五個地區<ref>這是筆者和潘英海根據田野諸多資料初步劃分而成。至於詳盡劃分佐証資料,擬由潘英海另文專述。</ref>。

以主神稱謂為例,每個地區的主神稱謂各有不同。概約性地將地理區與主神稱謂的關係簡化可得出下表:

~~~表格~~~

|

地理區 |

|

主神稱謂 |

|

台南地區 |

|

太祖/阿立祖/向祖/太上老君/案祖 |

|

高雄地區 |

|

太祖/向祖/太上老君/公廨祖 |

|

屏東平原地區 |

|

老祖/太上老君/放索開基祖/馬崙祖 |

|

瑯嶠地區 |

|

老祖/太上老君/放索開基祖/馬崙祖 |

|

海岸山脈地區 |

|

太祖/向祖/太上老君/南路開基祖/馬崙祖 |

|

~~~~~~ |

關係圖

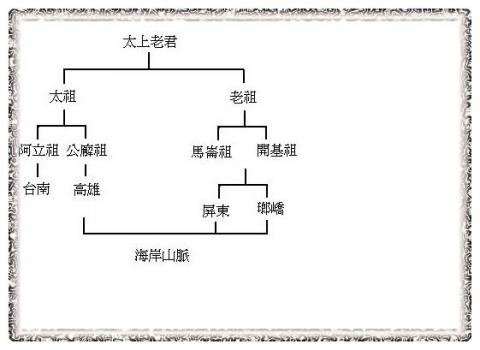

關係圖我們亦可以將主神稱謂和不同地理區之間的關係轉換成這個關係圖正好顯示出,祀壺信仰叢結在不同地理區的意義。台南地區用阿立祖、太祖、太上老君三個主神稱謂可以含蓋;高雄地區以公廨祖、太祖、太上老君一組可以通行;屏東平原、瑯嶠地區則適用馬崙祖、開基祖、老祖之稱謂;而海岸山脈區除了阿立祖外,其餘名詞皆可能被使用。這裡的對應關係並無明顯排他性質,但是卻對應出西拉雅人三個亞族:西拉雅(平埔四大社)、大武壟(四社熟番)、馬卡道的分佈情形(林清財 1988)。也就是說,台南、高雄兩區均有四大社、大武壟的蹤跡,但是台南地區含有蕭壟社系(阿立祖)。屏東平原、琅嶠地區以馬卡道為主,包含兩個不同社群「馬崙祖」和「開基祖」。海岸山脈區則應被視為三個亞族的交會區。太上老君一詞,表面上似乎可以當做一種文化特質來區辨,但是因其含蓋面和台灣民間信仰重疊,反而不能以此作為文化區辨的指標。這種對應關係若加上其他界域,例如結合祭儀歌曲的稱呼、主神稱謂和文化地理區,就更能突顯相互之間的對應關係。

~~~表格~~~

|

文地理區 |

|

主神稱謂 |

|

祭儀歌曲 |

|

台南地區 |

|

阿立祖、太祖 |

|

牽曲、牽戲 |

|

高雄地區 |

|

公廨祖、太祖 |

|

跳戲、公廨戲 |

|

屏東平原地區 |

|

放索開基祖 |

|

跳喔嘮 |

|

瑯嶠地區 |

|

馬崙祖、老祖 |

|

海岸山脈地區 |

|

太祖、馬崙祖 老祖、公廨祖開基祖 |

|

牽戲、跳戲、尪姨戲路關戲、公廨戲 |

|

~~~~~~ |

換句話說,在信仰叢結裡,我們可用太祖、阿立祖、老祖三個稱謂,對應西拉雅一辭;在祭儀歌曲中,則可用牽曲、跳戲、跳喔嘮一組來含蓋,而這種對應關係恰和三個亞族的分佈相吻合。也就是說我們似可用阿立祖、太祖、老祖;牽曲、跳戲、跳喔嘮,來對應四大社、大武壟、馬卡道三個亞族。至於海岸山脈區的多元稱呼,又正好是遷徙後,交織出的結果。這種概約性的用詞只是一種思辨,思辨允許例外,但無損於幫助我們的認知。在每個文化地理區裡,可以再依照文化質素之不同,區辨出文化系別。如蕭壟社系、頭社系、新港社系等。歌謠的情況也有相似的特性,每一種祭儀歌曲都由多首歌謠組成,其中除了部分歌謠是祭儀專用外,每個文化系裡傳唱著無數的日常生活歌謠,時常也在祭儀中展現。歌調或雷同,但是同一首歌調,卻又允許每個人即興創作、填入不同的歌詞。每一首歌調就像一個獨立的歌謠聚落,接納了不同文化質素的作用,形成獨立體系。另一方面在不同文化區裡,歌調的組合又可以做不同的選擇、排列,並且賦以不同的功能和意義,更能突顯出歌謠族群獨立存在和區域的特性。這種既相似而又有所不同的情況,我們能否放在聚落或族群的觀點來考量,從中理出歌謠和聚落、族群之間的關聯性?在西拉雅歌謠的實際例子中,我想以「加拉活兮」(GA RAO WA HE)這一首歌調為例,就西拉雅分佈的幾個主要地區來分別檢試。

頭社:

「加拉活兮」是「牽曲」的第一首,牽曲是牽給太祖、阿立祖看的,只有慶祝祂的生日時才可傳唱。由「曲頭」教唱。番語,語義不明。

吉貝耍:

「加拉活兮」是「牽曲」的第一首,牽曲是牽給阿立母看的,只有慶祝祂的生日和「號海」時才可傳唱。由曲頭教唱。這是首很悲哀的歌。番語,語義不明。

匏仔寮:

「加拉活兮」是「公廨戲」中的一首歌調,由眾人牽手圍成圓圈唱跳。由「曲師」或「師傅」教唱,或是朋友相聚時的「吃酒曲仔」。番語,意思是大家一起歡樂地來跳舞;另一種說法是唱起來很悲哀。

大庄:

「加拉活兮」是「牽戲」的曲葩。番語,意思是大家一起歡樂地來跳舞。值得一提的是,當筆者將這首歌放給鄰近村莊的一位阿婆聽時,才播放兩,句她已淚流滿面、泣不成聲、久久不能釋懷。

屏東平原、瑯嶠:

「加拉活兮」這首歌從未聽過。

我並不想以這樣一首歌調,就武斷地判定西拉雅人不同社群的區劃。但是結合老祖、太祖、阿立祖等之稱呼,它的意義似乎變大了。若是再逐一增添不同文化質素,文化行為的差異性就變得更明顯;而每個歌謠聚落、歌謠族群的意涵,也就更加生動、更加富有生命意義。我們深知一個文化現象的隱含體系,決不會如此單純。何況每個西拉雅信仰叢結區的歌謠,更是比我們想像的還要多元、複雜。因此以下筆者擬就歌謠與主神稱謂,如牽曲與阿立祖、跳戲、尪姨戲、公廨戲與太祖、跳喔嘮與老祖等對應關係,探究其可能的意涵,並進一步梳理歌謠聚落、或歌謠族群與聚落之間的隱含關係,期使這些問題變得清楚、變得更容易理解。

牽曲與阿立祖──頭社、吉貝耍

「牽曲是阿立祖生日時最重要的戲齣。雖然當天也演戲酬神,其實布袋戲、歌仔戲、電影都可以不要,但是牽曲一定要,因為那是牽給阿立祖看的。」這是頭社村民的普遍說法。到底「牽曲」從何而來?我們就以每年尚在舉行年度祭儀並且都有阿立祖稱呼的兩個知名村落為例,先回顧一些研究者的了解情形,看能否整理出牽曲的來源和意義。首先讓我們看看頭社的情況。

移川子之藏〈

〉(1931)一文中記載有關頭社「牽曲」手抄本的來源是:這歌謠是熟番毛來枝所持有,是她亡夫手抄的。歌詞意義無人能解,歌的內容是祈雨的。農曆十月十五日,熟番祭典所唱的歌謠,就是毛來枝拿此手抄本才有的。歌詞是把熟番語用漢字拼音、有字但無字意。曲葩共有91葩。

據頭社一位村民述說有關「牽曲」的來源是:

「頭社牽曲早已失傳。會再復興是其堂伯父楊旺,因官司敗訴,向太祖許願:若能勝訴,願於太祖生日時牽番仔戲。果勝。楊旺乃叫人至高雄老濃一帶學牽曲,(楊旺之續弦毛來枝為荖濃人。)並且將曲文用漢字拼音記下。這大約是民國十年左右的事。」這是筆者1987年7月30日在頭社的田野記錄。

劉斌雄〈

〉(1987)一文中,亦有有關頭社「牽曲」來源傳說的記錄:

據說我們的祖先,曾在大海上遇到了大霧,迷失了方向,船在進退惟艱時,忽然看見天上友大白旗一旂,上書「太上老君」,船就順此大旗航行,最後抵達了台灣。太上老君就是我們的祭神,也有人稱為太祖或番太祖等,其原名為阿日或阿立祖。從此以後,每年舉行祭典時,大家都要穿大白衣,手牽著手,舞踊歌唱酬神。歌中有一首「七年苦旱」,聽者無人不流淚傷心,因此以後燒掉歌簿而禁唱。報導人羅清順當年(1962)七十四歲,他的祖先是從灣裡社遷來的。

潘英海〈台南縣平埔族田野調查初步報告〉(1987)手稿中,亦描述了一些有關「牽曲」的實際情況:

農曆十月初一主晚上,乩主要到竹湖、頭社兩個部落開牽曲的向。之後才可開口唱。昔日牽曲由三個部落各組成一隊,約十五或十七名,但因大山腳部落人口遷出而不足,目前只有竹湖、與頭社兩部落的少女參與牽曲。農曆十月初一迄十三,每晚由各部落「曲頭」帶領少女練唱。農曆十月十四、十五,在公廨慶賀老君生日、或到有供奉阿立祖的私家牽曲。為主家祈福。農曆十月十五日晚,禁曲向畢。牽曲不能再唱。

實際上我們看到「牽曲」是由一群少女著白衣、白裙、環手相挽,節成環狀、開口、逆時方向,邊唱邊跳。歌曲一共有十段,若以頭社一組為準,則每唱完十段再反複,遍數不拘。竹湖一組則稍有不同,其順序是 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 反複多遍,最後才以第10段結尾。歌謠是眾人齊唱,每段間停留拍數不定,端視曲頭起音眾人接唱。兩組少女各唱其音高與速度,加上乩主作向歌唱,形成自然三部曲。曲葩有20葩。這是民國七十五年農曆十月十五日,舉行祭典時的情況(林清財 1988:105~111)。

吉貝耍呢?跟據頭社村民說法,吉貝耍的「牽曲」是從頭社學過去的,年代已不可考。而吉貝耍老乩段福枝的說法,頭社「開向」是從吉貝耍學過去的。頭社村老君的乩主連住三則說,「番向」是他自己到「番界」學來,番界在那兒?那他說番界在山裡,要經過一個山洞,裡面住的全部是番人(我們推測可能在台東縣境,但一直未經證實)。

我們暫且不論誰的說法可靠,我在1988年的碩士論文裡,是這樣描寫吉貝耍的「牽曲」在「阿立祖」祭儀中的情況(林清財 1988:126~133):吉貝耍的公廨有六,另加兩個營頭(一說也是公廨)。案祖大公廨是全村人祭拜的中心。一年當中只有九月初五海祖忌日才牽曲。這節日又稱七神破船遇難日。牽曲的開向是八月初一,之後少女每晚在曲頭帥領下練唱。九月初一迄初三當中某一天(日期由尪姨扶乩指示,並非每年都有。),到北頭洋〈謁祖〉,少女也必須出場牽曲,以便迎祖靈回村。初五凌晨四點,少女們著白衣黑裙環手相挽、到大公廨中三向,而後出公廨於庭前詠歌起舞。曲頭起音眾少女接唱,唱不整齊或不認真,尪姨持權杖作毆打狀。歌曲亦分為十段,初五下午的號海(祭海祖)少女也要牽曲。曲葩有22葩。除了裝飾音、調式(第 6、7、8、)稍有不同外,其餘和頭社牽曲幾乎完全相同。因為只有一組,所以成女聲齊唱。

根據劉斌雄先生(1987)的看法,吉貝耍是蕭壟社;潘英海認為頭社是大武壟頭社故地、另遷入了四大社的麻豆、新港、灣裡、蕭壟四社(潘英海 1994)。 由這個背景來看,頭社與吉貝耍均有蕭壟社人。兩村之間密切往來或相互學習是可理解的。

以歌謠角度來看,頭社從荖濃學來祭儀歌謠,也是合理的,因為頭社是大武壟故地,兩地且有婚姻關係。只是「牽曲」學來後,每個村落用他自我理解體系來詮釋,造成頭社「七年苦旱」的歌因太悲哀而禁唱。吉貝耍村民也說牽曲是很悲哀的。何況「號海」是紀念「海祖」逝世的日子,怎麼可能「一起來跳舞歡樂」。「開向曲」原是「案祖」或其他公廨開向的歌,尚未明瞭。但是頭社從吉貝耍學來後,卻把祂做為太祖、老君生日的儀式曲調,似乎不易理解頭社人如何能接受?由其曲葩在傳承過程中,有意或無意地被簡化、轉換,「牽曲」儀式化、神聖化等行為,更顯出「牽曲」在儀式行為中的地位和功能。

阿立祖原只是尪姨、家族供奉之神,但在年度祭儀熱鬧場合裡,外來研究者、觀光客結合一般村民的解說,加上媒體的傳播報導,阿立祖和牽曲形成一種特殊的組合,被用來稱呼這一地區祀壺信仰叢結的代名詞。儘管現實上,部分村民仍沿用阿立祖、阿立母來稱呼家裡供俸的祖靈;太上老君、尪祖(案祖)來稱呼公廨中社群共有的神明。「牽曲」和「阿立祖」的結合,突顯了文化變遷的獨特性,也讓我們體會到,聚落發展與族群之間的互動。其理性與否都想無法影響這個事實。在西拉雅歌謠族群中,他們完整性地自成一個文化體系或一個文化地理區。

跳戲、尪姨戲、公廨戲與太祖──六重溪、阿里關、匏仔寮、荖濃、大庄

「跳戲」、「牽戲」、「牽番戲」都是公廨「太祖」生日時一種歌舞形式的祭儀歌曲。「太祖」也稱「番太祖」、「番仔佛」、「公廨祖」、「公廨媽」、「老君」、「李老君」、「太上老君」是指供奉在公廨或家中的主神。在阿里關、匏仔寮、荖濃、大庄、六重溪等五個聚落區,這些稱呼幾乎都可通行。為甚麼我把三個高雄縣、一個台南縣和一個花蓮縣的五個聚落放在一起來思考?除了文獻裡她們的公廨內都有「篙」外<ref>篙在每一個地區所使用的大小稍有不同,大約是用一段1.5 ~2.0公尺長的竹子,上段約50公分剖成數片至多十片不等,編成開展形,或像圓竹簍狀,上寬下窄,下段一節插於地上,或綁於向神座,亦有另一置於向竹前者。</ref>,無論她們的祀壺信仰叢結中的主神稱謂、祭儀歌曲稱呼和口傳祖先遷徙來源,都呈現和大武壟有關的一致性。

五個聚落所指均不是單一的小村落,而是根據當地口傳祖先來源、自稱、他稱等因素,定訂的文化系之代稱。六重溪是指六重溪、石牌、南勢仔、頂埔、壟仔內、巖前、仙草埔、白水溪一帶。據傳這一帶潘、朱、卓、洪、沈、胡、陳姓祖先同屬一個系統(陳漢光1961)。阿里關是概指高雄縣甲仙鄉的關山村、小林村、甲仙村、四社仔一帶,據傳這三村潘、劉、王、陳等姓居民都來自大武壟系統的頭社(陳漢光 1963a),公廨每年「禁向」都要派人到玉井大武壟祖廟(玄天上帝廟)去取水<ref>有關到玉井取水之事,請見陳漢光1963a。另劉斌雄1987一文中亦記載甲仙一帶留傳,此地四社平埔有一種特殊風俗,即每年農曆三月初三到玉井的上帝廟去燒金。</ref>,移居此地之前住過阿里關(現稱西阿里關,在台南縣境),或來自頭社(劉斌雄1987),但是以阿里關為中心,故一體以「阿里關」稱之。匏仔寮現稱寶隆村,包括頂埔(匏仔寮的頂庄)、匏仔寮、大邱園、十張犁一帶。據傳匏仔寮王姓居多,祖先來自宵里社。餘姓潘、陳、林、葉等亦同大武壟系統(陳漢光1962)。荖濃祖先源自何地不清楚。田野訪問只知婚姻關係和匏仔寮較密切。她的範圍以頂、下荖濃為中心,沿荖濃溪上下沿伸。大庄則汎指在海岸山脈中段兩側山麓,一些聚落中被指稱或自稱「大庄人」者。其主要分佈聚落有大庄(現稱東里)、萬寧、馬加祿、螺仔坑、石壁仔、里巷(以上富里鄉)、大卑、新開園(以上池上鄉)、德高、雷光火(以上關山鎮)、安通、浦薑林、觀音山、麻汝、中城(以上玉里鎮)、竹湖、石寧埔、(以上長濱鄉)小港(舊稱成廣澳,成功鎮)。大庄人的口傳一致稱祖先來自「荖濃六龜里」。八、九十歲以上老人大都還能數出祖父或曾祖父來自荖濃六龜里,並且有清晰遷徙路線的傳說,屬於大武壟社系殆無疑義。

在這幾個地區仍有公廨的有六重溪、巖前、甲仙、阿里關、小林、荖濃、大庄等七個。太祖生日時還保留跳戲者,除荖濃公廨於民國七十七年起恢復牽戲外,已不復可見。本節主要資料除根據陳漢光、劉斌雄之記錄外<ref>有關陳漢光和劉斌雄的資料,請詳見參考書目。</ref>,均是田野訪問錄音得來,並觀察了大庄、富里、池上、荖濃等六個工作點的儀式過程<ref>這五個點的儀式記錄,時間從民國七十六年至八十四年止,包括大庄一、富里二處各二次、池上二處分別記錄一和二次、荖濃一,共記錄六個點八次的年度祭儀。所謂記錄包含文字、攝影、錄音、錄影,每次記錄時間,從一天到四天不等。民國七十六年的田野工作得到詹素娟與蔡易達的協助,近兩年的田野工作與潘英海共同合作,並得到其數位助理之協助,一併致謝。</ref>。也就是說這些田野錄音的歌謠,除了儀式中的錄音錄影外,都是在我們訪問的過程中表演的,表演者的年齡多者九十六歲、少則六十多歲,其演唱歌謠大部分是童年參與祭典學來,因此其信度仍值得信賴。綜合他們的描述,以及現行儀式之觀察,我們仍可組合儀式之進行情況。

太祖的生日為農曆九月十五,儀式中的音樂可以分成三個類別,分別在儀式中的三個階段舉行。第一類稱「向曲」,是由「尪儀」或「向頭」唱的曲。如每一個儀式之前的「開向」、匏仔寮唱的是「請神歌頭」,「開向」或「三向」、「說向」或完成儀式時的「禁向」等歌曲,這類歌曲大都是朗誦式(RECITATIVE)的。

第二類的歌曲是由尪姨、向頭率眾人在公廨中唱的歌。大庄人把這種歌曲稱「公廨戲」如「六龜媽」、「OH AH BA DE」、「DAK GI HOE」、「LO MIA DA SAI」。荖濃人則唱「塔母勒」一首。匏仔寮唱「九月曲」、「阿下阿下」、「漁母郎」、「出公廨歌」、「WU GA LAN 」、「中柱之歌」等歌調。阿里關在公廨祭拜時唱「塔母勒」牽戲前才唱「九月曲」、「出公廨歌」。這個階段的歌是由尪姨、向頭和教曲師傅(簡稱師傅或曲師)率領領眾人唱,所以曲調都是應答唱法,也就是領唱者(尪姨、向頭或曲師)唱一段,眾人應和一句。這種唱法在台灣原住民歌謠中非常普遍,特別是阿美族、卑南族的豐年祭儀中最常見。習慣上,領唱者的歌詞才有意義,如以上各聚落見到的手抄本,就只記載領唱部分;應唱者只有簡單幾個音節,且無字意。匏仔寮插向竹時眾喊「 HI OH HUI」,大庄、荖濃也都有近似的應答喊聲。或許這也就是為甚麼向頭或尪姨一死,儀式很難再舉行的原因。為了應付這種情況,只好以個人能力用漢字、日語拼音等方式來拼記了。

第三類歌謠接著第二類舉行,只是場所從公廨內轉到公廨前的廣場上來。眾人圍著向竹,環手相挽、振臂舞詠。也就是邊唱邊舞的情況。荖濃公廨前沒有廣場,只好到附近民家廣場來跳。「禁向」時也要牽戲,甲仙禁向牽戲是在向頭家舉行。傳說中禁向(各聚落禁向時間不一,荖濃三月二十六、匏仔寮三月十五或十六,阿里關三月十五或十六)也要牽戲。牽戲的歌除「加拉活兮」外,六重溪唱的有六十多葩(陳漢光1961的有63葩)、荖濃唱的有「有影嗎」,匏仔寮唱的有「男女對唱曲」、「阿下者下」、「GA GIU LON」,阿里關唱的是「馬干」、「MU SI HOTA」,大庄牽戲的歌有四十七葩、此外「六龜媽」、「OH AH BA DE」、「噹噹阿禮」、「白字曲仔」、「OH HEG」、「四句聯仔」都可在牽戲的時候唱跳<ref>有關這方面的說法,筆者在大庄、荖濃、匏仔寮一帶均有相同的看法。因此即使未舉行祭儀,我們仍能採錄到這些歌謠。</ref>。總之,牽戲的歌是娛樂性的,所有的歌都可以唱。唱跳時還可一邊喝酒。大庄人稱為「DA WAN」酒。阿里關、匏仔寮則稱為「番仔酒」。因為這部分的歌謠是含蓋日常生活使用之歌謠。既要且歌且舞、又要歡樂,歌曲當無所謂悲哀、或有所禁忌了。

「尪姨戲」,這個稱呼以大庄人最多,是指新尪姨要作的儀式過程,從「砍向竹」、「採花」、「站向竹」、「請四角頭(請四方神)」、「點花」、到「路關戲」,要殺尪姨豬時,則唱「塔母勒」(林清財1988)。這種稱呼和「公廨戲」剛好是對稱性的。尪姨的祖神叫老君、尪姨母、壁腳仔、尪仔佛,代表的是女性對祖靈的崇拜,她們搬演的戲稱「尪姨戲」;公廨傳統上就是男人的聚會所。據大庄老一輩的說法,公廨拜的是一位「賢人」,「公廨戲」唱的都是供品的名稱,公廨的主要人物稱「向頭」,歌唱時群眾要應和向頭的歌聲。大庄的「向頭」以前就好像頭目一樣的,光復時向頭就是第一任村長,也因為他恥於「牽戲」讓外人笑為「番仔」,所以把「公廨戲」廢了,造成今日想要繼續,已無人可繼。儘管從1992年起恢復的祭儀,已改由委員會來處理,但從大庄新任公廨委員主頭地位者自稱「頭目」,而他又是原來大庄最後一位向頭的女婿(獨生女招贅),其被推舉為主頭是深具意義的。跳戲在大庄又稱「閒戲仔」,是沒有禁忌的。但是在六重溪、阿里關、荖濃等地,牽戲雖然也沒限定唱那些歌曲,但是每年三、四月「禁向」以後是不能再唱的<ref>請見陳漢光1961、1962a、1962b、1963a;劉斌雄1962、1987。</ref>。

歌謠聚落並不在用來實證所謂的真相,而是幫助我們了解歌謠聚落間,相似性和差異性可能代表的意義。從以上的資料看來,這幾個聚落都是出自於大武壟系。但是從歌謠稱呼、實際演唱情形,卻又展現出每個聚落的獨特性。特別是「牽戲」時,每個聚落總會有一、二首歌曲是其它聚落所沒有的。既使在相同歌調中,隱含在歌詞中的相似又相異的特性,突顯出歌謠聚落的實際意涵。假如音樂中所顯現的相同文化質素代表大武壟系的特質,那麼相異的特性該是每個聚落在時、空遞移下,所建構出文化的聚落吧!

跳喔嘮、平埔仔調與老祖───山腳人、恒春人、海口人

屏東平原是馬卡道支族的故地,昔時「鳳山八社」之名名聞遐邇。但是除了語言上的差異,難道和台南地區的四大社或大武壟四社的風俗一樣?問題是當國分直一在做「祀壺之村」的研究,或陳漢光、劉斌雄、陳春木、劉茂源、石萬壽等前輩的田野調查,似乎均僅限於台南、高雄一帶,而從未提起馬卡道的情況。

當我們翻開黃叔璥〈番俗六考〉一文時,很清楚地八社各有自己的歌。武洛社(又稱大澤磯)「頌祖歌」、搭樓社「念祖被水歌」、阿猴社「頌祖歌」、上淡水社「力田歌」、下淡水社「頌祖歌」、力力社「飲酒捕鹿歌」、放索社「種薑歌」、茄藤社「飲酒歌」<ref>請見黃叔璥《台海使槎錄》,台灣文獻叢刊第四種,台北:臺灣銀行經濟研究室。</ref>。根據李國銘之田野考證,武洛社約在今日高樹鄉或鹽埔一帶、搭樓社在里港鄉的塔樓村、阿猴社在屏東市、上淡水社在萬丹鄉社皮、下淡水社在萬丹番社、力力社在崁頂鄉力社、放索社在今林邊鄉水利村的放索、茄藤社在今南州鄉七塊厝的番仔厝(李國銘1993)。

戴炎輝於民國二十九年四月以後的調查(戴炎輝1979),撰寫〈赤山地方的平埔族〉一文,並附在〈

〉一書之附錄。按文中所述,赤山原稱「茄萣(藤)」、萬金舊名「放索」。又稱萬金平埔族原住地係力社赤山係從「社尾」(筆者以為今崁頂鄉力社)。因之可推測赤山、萬金、餉潭、糞箕湖、九塊厝、新開、中庄、隘寮、大餉寮一帶,大抵為茄藤、力社、放索三社社民移居。上述各地除萬金外,居住於該各地之平埔族人,迄至民國十九年左右,尚聚集於社尾的祖家祭祖。而力社修理北院廟(約民國十多年)時,萬金人亦曾捐款,均可為証。

所謂社尾的「祖家」祭祖,是每年農曆正月初三、各部落青年組成獅隊,赴祖家跪拜於神前,奉獻獅陣,跳番戲。跳番戲的方法,男女分別,排成圓形,邊唱邊跳。歌詞用閩南語,不用番語。又詢問嗜老所唱之歌詞,係用「唱和式」。一人唱前句,他人和後句。其歌詞如下:

~~~表格~~~

|

牛車雞油眉 |

|

跳戲大家來 |

|

月也月鞍鞍 |

|

來此要安怎 |

|

龜里過竹刺 |

|

歡喜來跳戲 |

|

~~~~~~ |

另在年中行事(一)道教徒欄記載著:

於農曆正月十五(上元)、三月(清明節)、五月五日(五月節)、七月十五日(中元),祭祀神佛和祖先。農曆十二月十六日,祭土地公,歲暮演「年尾戲」,諸如布袋戲、皮戲之類。又同一日有資產者祭祀神佛、祖先,俗稱「做尾牙」,一家團樂。迄至十數年前,平埔族於農曆正月十六日跳番戲;但現在已廢。於五月節部落青年舉行賽跑,有志一同懸賞;並不辦燈謎或迎燈等行事。

又民國二十九年三月末,赤山、萬金的戶數414 戶,人口數2485人,平埔族人口數為2054人。即平埔族、福建籍、客家人雜居,但其基本構成員,仍是平埔族。(戴炎輝1979)。

從這個資料看來,民國十多年左右,跳番戲已停止舉行。似乎仍有競走行為,這個行為和「老祖」祭儀有否關連?我們找不到資料可供佐證,但是祭祖儀式可確定仍在舉行。祀壺與否仍找不到答案。

五年前,我們開始嚐試在屏東縣做田野調查,但一直不得其門而入。可是當時在海岸山脈一帶,有部分祀壺信仰叢結者,指稱祖先來自「赤山萬金庄」、「餉潭」、「老埤」或自稱為「恒春人」。花蓮縣玉里鎮觀音里一位八十多歲的報導人,明確的說:「日據時代我到過屏東、恒春。那裡家家戶戶都有竹葩、吊矸仔拜太祖。」何況「平埔仔調」一直流行於南部地區,而其來源地又指向恒春地區。我們一直不能忘懷這條線索。民國八十年起李國銘先生,開始針對屏東平原一帶馬卡道人的分佈,重新調查。但一直未發現屏東平原有祀壺的信仰。八十一年夏天,我從巴黎回來,趁和友人同遊滿州,我又嘗試性地探問有關祀壺的信仰。沒想到這次很快地就有了線索,第二天晚上我就用隨身聽錄下了四個人演唱「平埔仔調」。返回台北後立刻與潘英海到屏東、恒春一帶,進行重點普查工作<ref>這期間,曾蒙李國銘先生多次協助。為了儀式大都同一天舉行,筆者與潘英海在其助理鍾幼蘭、梅慧玉、張美芬與冷尚書分成三組人馬,共同完成儀式的錄影、錄音、記錄等工作。尤其筆者在恒春地區調查時,承蒙社頂朱南山、張時夫婦一家大小熱忱招待、張羅食宿。謹此特別誌謝。</ref>。

當我們還在為「平埔仔調」的族群屬性煩憂時,我們很快也察覺到以前的經驗,已需要修正了。除了祀壺的描述外,太祖、阿立祖、牽戲、牽曲、公廨等稱呼,在屏東地區都失去了效應。代之而起的「老祖」、「跳喔嘮」、「放索開基祖」、「矸仔神」等稱謂,才把我們真正帶入當地的文化脈動裡。當我們尋找有關「老祖」的信仰時,人們很快地就把所知道的地點,都告訴了我們。「老祖」的生日元月十五日<ref>有關老祖的生日,在社頂、墾丁等地均稱為正月十六日。社頂為了和三奶生日正月十五一並舉行較熱鬧,因此現在儀式只到十五晚上即結束。墾丁的老祖生日祭儀,則仍在十六日舉行。</ref>。很快就來到。備齊了三組人手,希望一次採錄下瑯嶠地區三個「尪姨」祭拜「老祖」的形式。更希望能解開「平埔仔調」的來源之迷。結果令人大失所望。有個儀式在最重要時刻,我們被禁止拍照、錄影、錄音,僅能倚賴紙、筆記錄儀式整個過程。而所謂「跳喔嘮」的儀式,竟然是聘請地方上的「媽媽土風舞社」或請「排灣族」人來表演「阿美族」、「排灣族」的歌舞。在儀式當中更聽不見「平埔仔調」的歌聲。我們不禁要問「祀壺信仰叢結」在這個地區,是否為「傳播」所造成?抑或西拉雅人歌謠已為周遭民族所同化?但是,在經歷屏東平原、海岸山脈兩區更多的調查、觀察和資料的分析後,我們終於有了新的認知與了解。

從現況來看,「跳喔嘮」一詞,流通於屏東平原、瑯嶠、及海岸山脈區。概指農曆正月十五、十六或十月十五「老祖娘娘(簡稱老祖)」生日,所舉行的歌舞形式。依照人們自稱、他稱、祀壺信仰型、祭儀日期、歌謠、地理位置、口傳歷史等因素,我們又可將其分為溪北、溪南(山腳人)、恒春人、滿州人、海口人(泛指移居海岸山脈東邊山麓之山腳人、恒春人、滿州人)等五種文化區。再概約性分為馬卡道北路(簡稱溪北)、馬卡道南路(簡稱溪南)<ref>所謂溪南、溪北,乃是以東港溪為界。至於詳盡劃分佐証資料擬由潘英海另文專述。</ref>。以下就依「溪北」、「溪南」兩大類型和「跳喔嘮」之現象行為,做一思索。

溪北的祀壺信仰主神稱「A MU 」,也稱「老祖」、「三目公」、「七兄弟」、「七姊妹」。供奉「老祖」的地方稱「公廨寮」、「A MU 寮」、「忠義廟」。發現的地點只有公眾性的二處、私家一處。咖吶埔的公廨寮,是目前唯一仍在舉行年度祭儀,並仍在「跳喔嘮」的地方。「跳喔嘮」是老祖十一月十五日生日的重頭戲。約有十幾位五、六十歲的老人,手牽著手在公廨前廣場上,載歌載舞。歌謠是番語。會唱的僅二、三位,餘眾只是跟著哼、跳。他們所記著的歌調、歌詞不多,在漫長的夜祭裡,只能一再重複。他們也會唱排灣族的歌,但不在祭儀中使用。

溪南屏東平原靠中央山脈山腳下的人,自稱「山腳人」。山腳人的區域內我們尚未發現有祀壺信仰的現象。餉潭一位八十多歲的老人、仍然記得以前正月初三、正月十五,祭祖、跳喔嘮的儀式。唯年尾節仍在舉行。海口人的情形也相差無幾。無論在祀壺信仰、跳喔嘮歌謠的傳承上,均一致性的非常薄弱。原因是甚麼?是一個值得再深入研究探討的問題。倒是林邊、南平、崎頂、一帶仍有「潘姑娘廟」、「姥祖娘娘」、「潘文光廟」等,似乎仍有線索可查。

瑯嶠一帶的「老祖」信仰,從其來源似可分為兩類。一類是祖傳的、一類是「尪姨起乩」才供奉的。在十七個田野工作點中,供奉老祖的有八個點非常確定得自家傳,祖先來自屏東九塊厝、赤山萬金等地。老祖有三姐妹即「赤山萬金庄放索開基祖」、「馬崙祖」(「馬崙」是一種植物可食,但拜馬崙祖的人禁止使用。)另一個是「金瓜寮的」。所有移民均指稱來自屏東平原的放索、茄藤、力力、下淡水等社,應屬溪南類型。老祖也稱「老君」、「太上老君」、「老君祖」、「祖祖」或直稱「開基祖」、「馬崙祖」、「下淡水老祖」。老祖都有尪姨的傳說,老祖生日時由尪姨頭頂著「矸仔」,率領「契子」、村民一齊「跳喔嘮」。現在跳喔嘮並不每年舉行。有跳也是請「番仔」來跳。細究年度儀式舉行,仍以家族成員為主,加上左鄰右舍,一齊祭祖。有幾個地點已逐漸從家族性往「角頭型」發展。社頂三奶宮更已形成「村落型」儀式,老祖生日和三奶同時舉行,為村落最大年度慶典。

恒春、滿州地區最流行的歌謠,通稱「恒春曲仔」。常用的曲調有「恒春調」、「楓港調」、「五空小調」、「思想枝」、「牛尾擺」、「平埔仔調」(俗稱台東調),另在滿州地區也有人把「守牛調」稱為「平埔調」的。這些歌謠都用閩南語即興填詞。很難令人聯想起其與平埔人有何關聯。祀壺信仰亦有排灣人、阿美人在參與,祀壺已不可能視為西拉雅人的指標。平埔調也不在老祖祭儀中使用。我們如何區辨歌謠之起源或其意義?

聚落與聚落間既隱含族群文化質素的共通性,歌謠與歌謠間,是否也會保有相似的文化質素?這個疑問讓我們從平埔調的歌謠來源談起。恒春民族歌手「陳達」稱「平埔調」為「番仔調」,又稱「傀儡調」(許常惠1990)。滿州鄉人稱「平埔仔」住在「射痲里」(現在滿州鄉永靖村),根據田野調查,永靖村供奉老祖者,二個點在番山路、一個點在永靖本部落。而社頂某報導人稱其太太為永靖人,最會唱平埔仔調。在歌謠採集時,她果然只會唱平埔仔調。由這幾點看來,陳達說「平埔仔調」為「伽儡仔調」可能為推測之詞,實不可信。假如如滿州鄉民說的平埔仔人住永靖,番山路老祖又來自九塊厝(屏東潮州?),那麼平埔調可能是茄藤或力力社人的歌謠。

「平埔仔調」這首歌謠流行地域非常廣,尤其在國小教科書、廣播媒體應用後,更是傳唱全省。即使滿州鄉民也有受流行歌曲影響的可能。我們又從何區辨它為平埔人之歌謠?從音樂質素分析,無論是民謠風、流行歌調,它只有五聲徵調、五聲羽調兩種唱法(簡上仁1991)。而且全都使用副調型式。從首句唱 6 6 12 3 2 1 6 123 ,它只用了la do re mi 四個音,我把這種音階組織關係稱為「四音組織」(林清財1988),以便區別西方大調音階中的四音組(tetrachord)do re mi fa、或四聲音階(tetratonique)do re fa sol。la do re mi 亦可移成do mi fa sol、re fa sol la。再以調中心音來看,la do re mi 可以將 re 音視為裝飾音。形成la do mi三個關鍵音,又稱調中心音。「平埔仔調」首句唱的中心音是 mi la do mi ,這種 la do mi 的構造,和西式小三和絃構造完全相同,所以又稱小三和絃組織。結束音la音下方的稱為副調。這種唱法和「加拉活兮」的首句,61 6 21 2 1 6 之構造是完全相同的。我將其稱之為「四音組織」。這種四音組織的唱法,在台灣民謠中只有「一隻鳥仔」、「六月田水」二首(許常惠1986)。但是在西拉雅人歌謠裡,這種用法占有百分之四十的比例(林清財1988)。

再從調式來看,「平埔仔調」使用羽調用副調式,西拉雅祭儀歌謠中也有百分之二十六的比例,而閩南、客家歌中,使用率約在百分之十以下。可見其調式較接近西拉雅人的用法。

各位不禁會懷疑,一首歌或許只是巧合。我們只好再找其它的例證。在瑯嶠一帶的歌謠中,「思想枝」首句2 61 61 23 12 2 ;「五空小調」首句 6 12 6 3 65 3 ;「楓港小調」首句 61 2 1 23 12 2 2 ;「牛尾擺」首句123 1236 12 12 3 6 63 。無一不是用 la do re mi的音組織關係在起首樂句。這種音樂語使用習慣和西拉雅人的音樂相較之下,實在無法區辨。假如我們再把祀壺信仰叢結、祖靈崇拜等文化質素相結合,西拉雅歌謠的模式,在瑯嶠地區是清晰可見的。

結論──歌謠聚落與歌謠族群

生命歷程的闡訴;是一群人共同生活下的集體經驗之交回到本文的前言,歌謠是個人集。這個「交集」交織出歌謠聚落的本體。但是交集並不代表共識。我們看到了每個聚落,都能以自我為中心的認知體系去詮釋、去展演。於是乎「尪姨戲」、「公廨戲」、「跳戲」、「牽曲」、「牽戲」、「跳喔嘮」、「路關戲」等,像一個個聚落般,結合不同個體而又如同一個「獨立自在體」。歌謠聚落並無『排他性』,否則我們看不到、也不需要去看,如此多的「尪姨」同時在搬演她們自己的戲。歌謠聚落也「可劃地自限」的。不允許新歌謠的介入,就一成不變,型式化、儀式化、神聖化,化成一部脫離人群的神話。「牽曲」不就是最好的例證?歌謠聚落具有「可展延性」,從「跳喔嘮」到請「番仔」來跳戲。於是,「老祖」似乎必需是一位語言天才、甚至一位全能的民族音樂學家,既要能聽懂阿美、排灣語言,更要能接受不同的歌舞音樂。歌謠聚落更是「可相容性的」,不然「歌謠族群」無從談起。群體是一種不同事物的總合。因為個體的差異,豐富了群體的內涵,也因為個體間的相似、相同結合成群體。歌謠族群就是這樣一個群體。它結合了無數個不同的歌謠聚落而成。問題的關鍵是聚落該有多大?群體又應該有多少個聚落才能形成?非常抱歉,這個問題本文無法回答。

即使歌謠聚落與歌謠族群間,仍有一段廣大而又模糊的地帶。這個模糊地帶既可被視為歌謠聚落的一分子,也可視為歌謠族群的部分。模糊地帶同樣地存在於聚落與聚落、族群與族群間。這個模糊地帶我們可稱之為「交會區」或「混合區」。從文化地理區來看海岸山脈區,正是這樣一個模糊地帶,無論是歌謠上的稱呼──公廨戲、尪姨戲、跳戲、牽戲,或信仰主神稱謂──太祖、公廨祖、開基祖、老祖、馬崙祖,在這個地區都有例証。也就是說這個區域隱含了來自大武壟、馬卡道二個群體的顯性這種多元面貌的理清、解析,也才能讓我們更加了解聚落文化因素。換句話說,這些文化因素的合成造成這個地區文化的多元面貌。與聚落、族群與族群間是多麼地具有「不可分割性」。

理解一個族群文化的方式可以有千百種,從歌謠看聚落與族群,不是歌謠研究的傳統觀點,更不是唯一理解的途徑。從日據以來的研究者如伊能嘉矩(1907)、佐藤文一(1931)移川子之藏(1931),以及台灣光復後的學者如陳漢光(1961,1962a,1962b,1963a,1963b)、劉斌雄(1962,1987)、等之有關西拉雅歌謠論述,一直圍繞在蒐集、認知、了解的階段;或如音樂學家呂炳川(1982)、駱維道(1973)等以音樂分析方式,試圖找出西拉雅的音樂傳統,礙於資料不足無法窺出全貌。筆者1988年的碩士論文,資料蒐集稍多,理出其音樂傳統的特徵,唯亦大體不出此等方式進行。本文透過聚落、族群的歌謠整理,反之以歌謠因素重新檢視聚落與族群的種種關係、特徵,是一種大膽的嚐試。透過這種思考,我們似乎看到另一種解讀歌謠中隱含文化因素的方法。也幫助我們體會歌謠聚落與歌謠族群,在西拉雅音樂傳統中的重要性。這種傳統性各位或許覺得很熟悉,因為在其他族群、其他樂種上都有相似的問題,也有可相比擬的結構存在,甚至問題性也不是如此單純<ref>這種歌謠聚落或歌謠族群的例証,可見許常惠〈從雅美人對歌謠的分類,探討雅美族民歌的民族音樂功能〉(1988)。</ref>。筆者以西拉雅歌謠為例,只是提供問題意識和一種解讀的思考空間,而非以有限資料尋求問題的唯一解答。

問題是建構思考模式的主要關鍵是人,而這些問題是西拉雅的,就該去問西拉雅人。但是,到底誰是西拉雅人?這個問題困擾我們這麼多年了,迄今仍然找不出答案。誰是西拉雅人?是該用血統?該用音樂?該用宗教信仰?該用地域?還是該用文化的觀點?血統會混合、音樂要創作、住地可遷徙、宗教信仰可以轉換、可以變遷、文化還可整合、還可合成<ref>這種文化現象,潘英海將其稱為「合成文化」,這個文化轉延的過程稱之為「文化合成」。請見潘英海,1994,〈文化合成與合成文化〉。</ref>。我何處去尋找一個純純正正的西拉雅人?人的認知時常在無意識中變得孤苦無助。誰能指出一條明路,我們就去巡走、就去追尋。因此從台南走到花蓮,又從花蓮走回到台南;多少個煩惱、迷惑的日子,最後才驚覺原來是一場追逐的夢。夢是人人可做的,只要我們入睡。做夢是沒有時間觀的。我還不明瞭西拉雅人如何在台灣的社會中消失。會消失嗎?還是繼續留傳?需要多少時間?又如何消失?又如何再興?問題唯有留待時間來考驗。也許就像「加拉活兮」一樣,只有兩葩。或許像「尪姨戲」一樣,又臭又長,不管我們同意與否,戲都照樣要唱、要演的。

讓我們大家一起來歡樂、跳舞吧! HEHIGI NAHINA HIYIAAHLE HEHI GARAOWAHE

註釋

<references />

參考書目

石萬壽:

伊能嘉矩:

佐藤文一: 1931〈台灣府志に見る熟蕃の歌謠〉,《民族學研究》2(2):82~136。

呂炳川:

李國銘:

林清財: 1987a〈吉貝耍「牽曲」的手抄本〉,《台灣風物》37(2):113~131。 :

林燈炎(譯)、林清財(校註) : 1987b〈大庄「沿革」手寫文獻解說與摘譯〉,《台灣風物》37(4):107~ 123。

翁佳音:

:

許常惠: 1986《現階段台灣民謠研究。》台北:樂韻出版社。 : 1988〈從雅美人對歌謠的分類,探討雅美族民歌的民族音樂功能〉。「第三屆國際民族音樂學會議」會議論文集:255~335。 : 1990〈從「台東調」到「青蚵仔嫂」的蛻變談台灣福佬系民歌的保守性與適應性〉,「第四屆國際民族音樂學會議」會議論文集:12~25。

陳漢光:

:

:

: 1963a〈高雄縣阿里關及附近平埔族宗教族信仰和習慣調查〉,《台灣文獻》14(1):159~168。 : 1963b〈台南縣六重溪豬頭殼奉祀調查〉,《台灣文獻》14(2):139~142。

國分直一(著)、林懷卿(譯) : 1970《台灣民俗學》。台南:世一書局。

黃叔璥:

移川子之藏:

朝倉利光、土田滋(編集) : 1988《環シナ海‧日本海諸民族の音聲‧映像資料の再生解析》。日本:北海道大學,應用電氣研究所。

劉茂源(著)、余萬居(譯) :

劉斌雄: 1962〈台灣南部地區平埔族的阿立祖信仰〉,未發表手稿影印本。 :

潘英海:

: 1987b〈台南縣平埔族田野調查初步報告〉,未發表手稿影印本。 : 1989 “A Study on the pragmatics of Human Understanding:Ritual Processes in a Southern Taiwanese Village”, Ph.d. dissertation. Dept. of Anthropology,UniversityofOregon. : 1990〈聚落、歷史、與族群:頭社村的聚落發展與族群關係〉,「區域發展與族群關係」學術研討會,台北:中央研究院民族學研究所。 :

駱維道: 1973〈平埔族阿立祖之祭典及其詩歌之研究〉,《東海民族音樂學報》1:55~84。

簡上仁: 1991《台灣福佬系民歌的淵源及發展》。台北:自立晚報文化出版社。

戴炎輝: