平埔族群與埔里盆地一關於開發問題的探討

平埔文化資訊網 文/圖

摘要

本文所探討的埔里盆地,是清代中葉台灣西部平原平埔族群主要的遷徙地,在埔里盆地開發過程中,是由平埔族群而非漢人來扮演主要拓墾的角色,在台灣開發史上算是十分少見的特例。換句話說,埔里盆地對於平埔研究而言,是一個非常重要的區域。

筆者首先指出,十七、十八世紀埔里盆地尚屬於界外番地「水沙連」的一部份,彼時「水沙連」地域內的原居住族群應比傳統所說的「二十四番社」還多,而埔里盆地內的原住土著也不只是「埔、眉二番」,此區域內族群之間互動與分佈的情形可能遠比我們所知的還要複雜。筆者接著指出,平埔族群集體入埔是十九世紀開墾埔里盆地的主要動力,道光末年盆地內平原地帶已大半被開發完成,光緒初年盆地內的聚落分佈已然成型,一個以平埔族群為主體的地域社會大體形成。本文將討論的焦點集中在平埔族群入埔方式與平埔聚落分佈的探討,筆者指出,平埔族群入埔是一有計劃、有組織的集體行為,入埔的方式應是,不同的時間、不同的人群,組織成規模大小不一的隊群後,由不同的「頭人」領導集結隊群入墾。至於以往學者採用「族別」的方式來研究分析平埔聚落的分佈並不妥切,筆者主張應以個別的「社群」為單位進行研究。

關鍵字:平埔族群、遷徙、開發

一、前言

近年來,對本土學術典範的追求是臺灣歷史文化研究一項極為重要的特色,平埔研究做為一新興的研究領域,不但彌補了臺灣開發歷史上一塊長期空白的地方,也象徵著台灣研究中研究典範的變遷。平埔族群的分佈與遷徙史一直是平埔研究的重點之一,也是平埔研究的基礎工作。族群的分佈與遷徙必須從區域性的角度來考察,才有可能提供整體性的瞭解,透過個別區域研究的重新整合,我們方能重新理解與詮釋台灣社會的形成過程。

台灣開發史上最為人所熟知的平埔族群遷徙是,清代嘉慶、道光年間數次大規模集體遷徙行動,其中又以移居到埔里盆地的規模最大(張耀錡 1951:Ⅲ)。平埔族群在埔里盆地開發過程中扮演主要的拓墾者,是台灣開發史上十分罕見的特例。本文以埔里盆地做為討論的範圍,結合文獻史料與田野調查,探討平埔族群與埔里盆地的開發過程,希冀能初步提出對埔里盆地的區域性理解,做為日後進一步研究的基礎。

二、埔里盆地的開發過程

(一)從「水沙連」到「埔里」

埔里盆地群

埔里盆地群在十七、十八世紀當漢人的開發主力多還集中在西部平原區時,對中部山區的瞭解十分有限,自然對位在群山間的「埔里盆地群」亦不甚清楚,雖然相關的文獻記載十分零星殘缺,但從清代不同時期的史料記錄裡,我們仍可依晰看到漢人對此區域的開發歷程與認知進展。「埔里盆地群」當然是近代地理學者對此地理區域的指稱,在清代的文獻記載裡此區域則是被涵蓋在「水沙連」<ref>關於「水沙連」名稱,伊能嘉矩曾言:水沙連,原係分布於彰化地方近山邊之平埔番(Arikun),對於該方面內山生番之他稱Tualihen,或Soalian之譯音,訛沙連,同地因有名勝日月潭之湖水,而添加「水」字所稱呼者(伊能嘉矩 1957:159)。</ref>的地域稱呼。清代漢人對於臺灣各地認知的進展,通常與該地的開發程度亦步亦趨,開發程度越高的地區,漢人所認知的情形越清楚,相關的文獻記錄自然也就越多,所謂的「水沙連」便是如此。然而,在不同時期的歷史文獻中,「水沙連」一詞所指涉的範圍不盡相同。例如十七世紀時「水沙連」僅指日月潭一帶,季麒光的《臺灣雜記》<ref>康熙23年(1684)季麒光來臺任諸羅知縣,第二年卸任,推想《臺灣雜記》應寫成於該時。</ref>便寫道:

水沙漣---在半線東山中,方數丈,其口似井,水深而清。天將雨,潭中發響,水即混濁湧出,潭外番人以此驗陰晴<ref>「水沙漣」因音譯的不同在文獻記載裡尚「水沙廉」或「水沙連」等不同的寫法,如郁永河的〈番境補遺〉裡便寫「水沙廉」,而藍鼎元《東征集》裡則有〈紀水沙連〉一文。</ref>。

但到了十九世紀時,「水沙連」一詞所指涉的範圍明顯擴大很多,幾乎與當代的「埔里盆地群」大致符合。例如道光二十一年(1841)臺灣道熊一本的〈條覆籌辦番社議〉記載:

彰化縣東南六十里,林祀埔起,二十五里集集埔,入山為水沙連。北路山口,南至鸞社、丹社,東至萬霧、斗截社,北至眉社、水眉社,西至山外為界,南北直長一百三四十里,東西橫長約六七十里,為水沙連全境。

再如,道光二十七年(1847)閩浙總督劉韻珂在〈奏勘番地疏〉寫道:

查水沙連地內山係屬總名,....在彰化之東南偶,南以集集鋪為入山之始,南投係其門欄,北以內木柵為番界之終,北投係其鎖鑰。

不同時期文獻裡所指稱「水沙連」範圍不盡相同,除了同一詞彙在不同文字脈絡裡指涉涵意的差別,抑或經歷不同時代發展後,同一詞彙意義範圍的變化,最主要的原因是:區域性發展的歷史過程所留下之痕跡。「埔里盆地群」被兩大水系貫穿,北部屬大肚溪水系,南部屬濁水溪水系,兩大水系之溪谷因與南北縱走的阿里山、玉山山脈橫切或斜切,形成進入山區主要的天然通道;在清代道光初葉以前,漢人從西部平原通往水沙連的道路大多順沿著濁水溪的河谷,即所謂的「入埔南路」,「入埔北路」則是指大肚溪的溪谷,開發的年代晚於南路(陳正祥 1993:1008、洪敏麟 1977:30-43)。從文獻記錄判斷,清代漢人對「埔里盆地群」的認識與開發應是由南到北,日月潭由於位處此地區的南端,是漢人最早接觸到的地帶。目前所知此地區最早的中文文獻記錄:季麒光的《臺灣雜記》,距今312年,便僅述及日月潭周圍的情形,推測彼時漢人尚未到達位於北端的埔里盆地;一直要到十八世紀末、十九世紀初的文獻記錄,我們才開始看到埔里盆地出現漢人的蹤跡。事實上,文獻記錄所反映的正是區域發展之歷程。開發初期,盆地群與西部平原地區主要的交通動線是透過濁水溪,因此林杞埔或日月潭一帶乃成為重要的孔道,形成以盆地群南部為主的區域發展。隨著入埔北路的拓展,晚期開發以埔里盆地本身為重心,形成以埔里盆地為主體,一種中地形式的區域發展。概言之,在清代所謂的「水沙連」地區,是泛指當時台灣中部界外番地,埔里盆地亦屬於「水沙連」地區的一部份。隨著漢人開發腳步的時移地轉,所謂的「界外番地」在不同時期是有不同的界定與範圍<ref>所謂「界外」是指在不同時期其範界是不相同的,請參閱施添福(1989、1994)。</ref>,不過「水沙連」的地域範籌應與當代的「埔里盆地群」大略相同,「埔里盆地」亦在其中。

那麼究竟在十七、十八世紀時,埔里盆地內部的情形如何?有那些族群居住其間?雖然連橫的《台灣通史》曾記載,明永曆二十四年(1669)大肚番曾遷其族於埔里社,但此一記載十分不可信(劉枝萬1958:3)。清代埔里盆地尚屬於「水沙連」地區,我們試圖從其中來瞭解當時埔里盆地的可能情形。以下茲將十七、十八世紀曾記載水沙連地區<ref>如前所述,在不同文獻裡所謂的水沙連地區指涉並不相同。</ref>族群活動情形的相關文獻,大略整理如表一。

從表一可知在十七、十八世紀水沙連地區陸續有不同的番社歸順清廷,由於史籍志書的記載多半限於當時中樞政令可到達的範圍,類似邊疆地帶如「水沙連」者常只有歸順番社的一些簡單記錄,其他的情形很少著墨。根據〈番俗六考〉可知當地除了「歸化生番」之外尚有「野番」;若再依據年代稍晚的《彰化縣志》(1830),其所記載24個歸順番社名大致與表一相同,並言「其未歸化者,性嗜殺人,人跡罕到,無由知其名而記之」;又,道光年間曾有80多個番社陸續歸化清廷的記載<ref>史密〈籌辦番地議〉(道光 26 年)曾言:「...查六社外還近生番,業經陸續獻地歸化者八十餘社...」。</ref>。雖然表一包含了部份透過水沙連地區與清廷互動的社群,他們的分佈範圍已超出埔里盆地群,例如斗截社、福骨社等,但是我們從表一仍可初步推知,十七、十八世紀時水沙連地區的番社除了歸附番社外,可能還有一些是未向清廷歸順的番社。

|

年 代 |

|

作者、著作 |

|

主 要 相 關 內 容 |

|

康熙三十四 |

(1695)

|

高拱乾修「臺灣府志」 |

|

以下六社,康熙三十二年新附木武郡赤嘴社、水沙連思麻丹社、麻絀目靠社、挽麟倒咯社、狎裡蟬巒蠻社、干那霧社 |

|

康熙三十六(1697) |

|

郁永河著「番境補遺」 |

|

水沙廉雖在山中,實輸貢賦其地四周高山,中為大湖,湖中復起一山;番人聚居山上,非舟莫即。 |

|

康熙五十一(1712) |

|

周元文修「重修臺灣府志」 |

|

以下六社,康熙三十二年新附(與高拱乾所記相同) |

|

康熙五十六(1717) |

|

周鐘瑄修「諸羅縣志」 |

|

水沙連內山(內社十:巒蠻、貓丹、毛碎、決裏、哈裏難、斗截、福骨、羅薛、平了萬、致霧) |

康熙三十二年新附生番六社:(與高拱乾所記相同)出刺嘴等社名南港,出貓丹、巒蠻等社者名北港。...南北二港番互相攻殺,北港最強。

|

康熙六十(1721) |

|

藍鼎元著「紀水沙連」 |

|

自斗六門沿山入,過牛相觸,溯濁水溪之源,翼日可至水沙連內山。山有蠻蠻、貓丹等十社,控旋千計,皆縶悍未甚馴良,王化所敷,騫糜勿絕而已 |

|

雍正二(1724) |

|

黃叔璥著「番俗六考」 |

|

水沙連、集集、決里、毛碎、巒巒木靠、木武郡(又子黑社、佛子希社、亦木武郡轄)、挽麟、倒咯、大基、描丹、蛤里爛等社,名為南港。加老望埔、描里眉、斗截、平了萬、致務、倒咯嘓、眉加碟、望加臘、福骨、描里、八描里、旺買、槽無老等社,名北港;或勻,北港尚有買薛買、唐於老二社。南港之番,居近漢人,尚知有法;而北港之番,與悠武乃等社野番接壤,最為兇頑。巴老完、問仔眉、觸甲描、楮江四社,昔屬水沙連統轄,今移巴老完合夥同居,與民仔里武具通於悠武乃生番矣。 |

|

乾隆六(1741) |

|

劉良壁修「重修福建臺灣府志」 |

|

決裏社、毛卒社、射仔社、大基貓丹社、本靠社、木武郡社、子黑社、佛仔希社、倒咯社、巒巒社、挽麟社、田仔社、貓難社、田頭社、埔裏社、蛤仔難社、外挽蘭社、外貓眉裡社、內貓眉裡社、平了萬社、斗截社、致霧社、哆囉郎社、福骨社(自決裏社至此二十四社,在水沙連境內;為歸化生番) |

|

~~~~~~ |

關於清代埔里盆地內原居住族群的探討,過去多數學者常指稱盆地內原有「埔番」(埔社)與「眉番」(眉社),埔、眉二番的族群歸屬亦是討論的焦點。究竟在十七、十八世紀時,埔里盆地是否只有埔、眉二番呢?目前尚無法確知,只能確定「埔里社」第一次出現在歷史文獻上,是在乾隆六年(1741)《重修福建臺灣府志》的記錄裡。若根據「雍正中葉臺灣輿圖」<ref>「雍正臺灣輿圖」原藏於國立北平博物館,現藏於國立故宮博物院,圖上無圖名,未記繪製年代及繪製者姓名,陳漢光推其為雍正5年12年間所製作,且命名為「雍正中葉臺灣輿圖」。</ref>,我們則可以清楚地看到圖上有「埔社」與「蛤里爛舊社」,所標示的位置大致與日後的「埔裡社」大致相符,設若假定「埔社」即「埔裡社」<ref>「古人行文經常因敘述情境的需要而有對番社名常有增減,以《東槎紀略》中的〈埔裏社紀略〉一文為例,文中關於「埔裏社」即另有「埔裏大社」與「埔社」兩種稱呼。</ref>,則雍正時期已有「埔裡社」出現的記錄。

「眉社」出現的時間爭議性更多,因為牽涉到社名比對的問題。清代文獻對番社名的記載有兩種主要方式,一種是土著本身的稱呼,多以漢字模擬土著之語音拼寫而成,經常因拼音或取字的不同,造成記錄上的差異;另一種是漢人對該社的稱呼,通常這兩種方式會交錯出現在不同的記錄裡。「眉社」大約出現在道光年間的文獻記錄,回溯時間、比對社名時,不同學者有不同的看法。例如,伊能嘉矩認為「描里眉社」是後來埔眉二番的拼記,森丑之助則以為「眉加堞社」才是眉番。儘管比對如此困難,我們仍可從其拼音的類似與否、記錄年代的遠近、以及可能的地理位置等方法來推測相關的可能性,例如「哈裏難社」、「蛤里爛社」、「蛤仔難社」可能為同一社名,其與道光四年〈思保全招派開墾永耕字〉所提的「蛤美蘭社」亦可能相同。至於,「埔裡社」是否即為「蛤美蘭社」?前輩學者劉枝萬曾根據日人移川子之藏、馬淵東一、伊能嘉矩等人所採的口碑傳說,就此問題做過一番考察,他認為「蛤美蘭社」即「埔里社」(劉枝萬 1951:151-159)。筆者同意他的看法,從番社所在位置亦可強化此一推論。道光年間,官方記錄曾多次提及「埔里社」所在位置,例如道光三年鄧傳安在〈水沙連紀程〉一文,便對「埔裡社」的位置有清楚的描述:

遙見埔裏社,一望皆平原;此界外最曠處也。埔裏社番及招來諸熟番皆跪迓於道,即延館於覆鼎金山下之番寮。山之高不三丈,登而眺遠,四望如一,乃知二十里平曠中,惟埔裏一社;餘社俱依山。

官方志書所記載的埔社位置與民間古文書中的「蛤美蘭社」頗為相符。在埔里當地出土的這批古文書,例如〈思保全招派開墾永耕字〉、〈望安招墾永耕字〉、〈承管埔地合同約字〉與〈分墾蛤美蘭鬮分名次簿〉等,其重要性不言而喻,因為它們是道光年間「蛤美蘭社」與西部平埔族群所簽的契書,以及平埔族群分割土地的鬮書,古文書中對於「蛤美蘭社」所界管的範圍有十分清楚的描述。因此,從社域與社名來看我們可推論「埔裡社」應與「蛤美蘭社」為同一社,「埔裡社」是漢人的稱呼,「蛤美蘭社」、「哈裏難社」、「蛤里爛社」、「蛤仔難社」等則是土著的稱呼。

漢人的文獻對埔里盆地的族群只言及埔、眉二番,特別是嘉慶、道光年間以降,官方留下的許多議開埔里盆地的文字記錄裡,大多只論及埔、眉二番。縱使如此,我們仍應小心分辨史料文獻番社名記載的多寡或描述的情形,只是某一程度反映漢人對該區域內土著分佈的瞭解程度,並不代表真正的分佈情形。一如在考古學上,遺址分佈是考古研究上的偶然而非必然,因為遺址分佈的多寡與調查研究工作的疏密有關。事實上,水沙連區域內的番社繁多,族群間的互動與分佈可能遠比我們所知的還要複雜。例如,從表一可知,當時依番社與河流的相關位置,將土著區分為南、北港之番<ref>「南、北港番」是根據《諸羅縣志》的記載,其謂:「出刺嘴等社者名南港,出貓丹、巒蠻等社者名北港」,此與〈番俗六考〉所言:「水沙連、水沙連、集集、決 里、毛碎、巒巒、木靠、木武郡,又子黑社、佛子希社,亦木武郡轄,挽麟、倒咯、大基描丹、蛤里爛等社,名為南港。加老望埔、描里眉、斗截、平了萬、致務、 倒咯嘓、眉加碟、望加臘、福骨、描里、八描里、旺買、槽無老等社,名北港」並不相吻合,筆者推測所謂的南、北港應是一種依番社坐落地點與河流之關係位置而 有的說法,指涉河流或範圍不同時則說法便不同;又如劉韻珂〈奏勘番地疏〉言:「查內山有南北綿艮,界分三港,南港番性柔馴;中港番情貧弱,六社即在其內; 北港生番,較為蕃蔗」</ref>,《諸羅縣志》言:「南、北二港番互相攻殺,北港最強。每歲至秋,彼此戒嚴,無敢單丁徒手以出者」。又譬如,從黃叔璥「番俗六考」所言,「巴老完、問仔眉、觸甲描、楮江四社,昔屬水沙連統轄,今移巴老完合夥同居,與民仔里武具通於悠武乃生番矣。」據以推想此區域的土著族群,不同的社群之間可能亦曾發生過兼吞或合併等情形。

總括來說,對十七、十八世紀的漢人或清朝官方而言,埔里盆地只不過是「水沙連番地」的一部份,屬於界外番地,有「生番」居住其間,但對於「番人」的種類或各番社的內部情形並不清楚,即使西部的平埔族群也尚未能進入。康熙、雍正年間漢人對此區域的認識已逐漸從日月潭一帶延伸到埔里盆地,由於地理形勢的阻隔,相對於西部平原的大量拓墾植,埔里盆地乾隆末年以前,在漢人眼中仍是一有待開發的世外桃源。

在台灣的開發史一向是以漢人為主,然而埔里盆地的開發過程中在種種歷史因素的促使下,大舉從西部平原遷徙而來的平埔族群卻擔任主要拓墾者的角色,是十分少見的特例。

關於平埔族群大舉遷徙入埔之原因學者的說法不一,例如伊能嘉矩與洪敏麟皆認為肇因於與漢人土地競爭失敗的結果(溫吉 1957:299-302、洪敏麟 1973:1),劉枝萬則以為直接原因是生存競爭失敗,間接原因是漢人豔羨垂延,但礙於封禁嚴厲,乃先使平埔番潛入開墾(劉枝萬 1951:176),鈴木滿男主張是因為平埔族群想維持其原有的生活方式(鈴木滿男 1988:67)等,眾說紛云。筆者以為,族群遷移是人類歷史演進過程裡的通例,類似西部平原平埔族群如此大舉遷移進駐埔里,自有其錯縱複雜的歷史原因,自非單一因素可以說明。若說是土地競爭失敗,不見得非要遷徙不可;或說是想維持原有生活方式,也不一定得到埔里。因此,不論是從客觀條件(如競爭失敗)或主觀條件(如想保有原生活方式)來檢討,都只能說明平埔族群入埔的部份原因。雖說原因諸多,不一而足,但確實有一結構性因素促使西部平埔族群大舉遷徙:人口壓力。

劇增的人口是形成人口壓力的主因,康熙末年,由於移民禁令鬆弛,大陸來臺者已日漸增多;雍正三年部議:「臺灣各番鹿場開曠之地方,可以墾種者,曉諭地方,聽各番租與民耕種」,此議成為局部開放平埔境域的篙矢;乾隆初年解除原先不准攜眷的規定和海禁,更加速了漢人移墾的腳步。不斷湧入的漢人對台灣社會構成人口壓力,使土地或水源的競爭益形激烈,人們不僅必須開墾出更多土地,也被迫往更高海拔的丘陵地或山區進行拓墾。以濁水與大肚溪流域為例,雍正、乾隆年間,平原地區植稻種蔗,農務大興,聚落因而大為擴展,漢人開發的足跡早已佈滿濁大流域,人們且已有向丘陵伸展之勢<ref>請參看〈濁大流域的聚落分佈與地形之相關研究〉中對此區域漢人開發情形的研究(石再添、鄧國雄、張瑞津、黃朝恩 1977:74-95)。</ref>。從漢人械鬥發生的頻率亦可窺知競爭激烈的程度,從十八世紀初葉到十九世紀中葉,台灣簡直是開發到那裡,械鬥就到那裡(許達然 1996:24),然而對平埔族群而言,人口壓力最直接的影響是生活空間的擠壓。以清代竹塹地區為例,自康熙到乾隆初年,由於大環境的改變,漢移民入墾的意願提高,平埔族群在課餉、勞役、供差等因素下被迫讓出大片草地荒埔,在短短一、二十年間竹塹地區番界以西的廣大草地,幾乎都落入漢墾戶手中(施添福 1994:24)。草地荒埔流失的結果不但使固有的鹿場縮小,當水圳鑿成魚蝦便難再現,當水田闢好林木草地乃不復得,生態環境的改變對漢人而言是象徵更多的生存機會,對平埔族群卻是對原有漁獵游耕生活方式的擠壓,於是許多番社選擇了遷移,例如台中盆地的岸裡社(施添福 1995:301-332)、或如盆地東部丘陵西側的朴仔籬社(溫振華 1996:265-275),再如桃園龍潭一帶的霄裡社(張素玢 1995:99-126)。

在西部平原區幾近飽和的情形下,人們被迫往更高海拔的地區尋找生活空間,而高山群豁間尚能地廣土肥如埔里者,不論是對漢人或平埔族群而言,無疑是極具開發潛力的處女地。易言之,「生活空間擠壓」是當時的歷史情境,在這種的時代背景下「族群遷移」已是一種必然的趨勢。接下來的問題是,為什麼是平埔族群能先於漢人進入埔里盆地開墾?與其它相較之下,這是台灣開發史上十分罕見的例子。當然,其間牽涉到一連串的歷史因素,筆者認為在這眾多史因素中,「屯兵制度」實施的影響最不容忽視。

乾隆末年所施行的屯兵制度,是埔里盆地開發過程裡一個重要轉捩點,乾隆53年(1788)林爽文事件亂平後,閩浙總督福康安建議仿四川屯練之例,挑選曾助清軍打仗的熟番為屯丁,並酌撥近山為墾埔地以資養瞻。這項制度的施行對日後平埔族群或漢人之所以能進入埔里盆地影響甚大,因為許多養瞻埔地便分佈在鄰近盆地的邊緣地區<ref>

~~~表格~~~

|

番社、弁丁 |

|

屯地 |

|

屯外委 |

|

彰屬內木柵 |

|

柴裡社 |

|

彰屬內木柵 |

|

阿里山社 |

|

大埔、千蓁嶺 |

|

水沙連社 |

|

彰屬八娘坑 |

|

打貓社 |

|

彰屬沙歷巴來積積 |

|

他里霧社 |

|

彰屬沙歷巴來積積 |

|

西螺社 |

|

彰屬水底寮 |

|

貓兒干社 |

|

彰屬水底寮 |

|

南投社 |

|

彰屬水底寮 |

|

番社、弁丁 |

|

屯地 |

|

屯把總 |

|

沙歷巴來積積 |

|

屯外委 |

|

沙歷巴來積積 |

|

東螺社 |

|

沙歷巴來積積 |

|

馬芝遴社 |

|

沙歷巴來積積 |

|

二林社 |

|

沙歷巴來積積 |

|

眉裡社 |

|

校栗林 |

|

大武郡社 |

|

萬斗六 |

|

半線社 |

|

萬斗六 |

|

大突社 |

|

水底寮 |

|

阿束社 |

|

水底寮 |

|

番社、弁丁 |

|

屯地 |

|

屯把總 |

|

內木柵 |

|

屯外委 |

|

內木柵 |

|

南投社 |

|

虎仔坑 |

|

貓羅社 |

|

萬斗六 |

|

柴坑社 |

|

水底寮 |

|

大肚北社 |

|

水底寮 |

|

大肚南社 |

|

水底寮 |

|

貓霧拺西社 |

|

水底寮 |

|

番社、弁丁 |

|

屯地 |

|

屯外委 |

|

水底寮 |

|

阿里史社 |

|

水底寮 |

|

水裡社 |

|

水底寮 |

|

牛罵南社 |

|

水底寮 |

|

牛罵北社 |

|

水底寮 |

|

烏牛欄社 |

|

水底寮 |

|

沙轆社 |

|

水底寮 |

|

大肚中社 |

|

水底寮 |

|

|

|

彰屬罩欄埔 |

|

番社、弁丁 |

|

屯地 |

|

屯把總 |

|

彰屬罩欄埔 |

|

屯外委 |

|

彰屬罩欄埔 |

|

麻薯舊社 |

|

彰屬罩欄埔 |

|

岸裡社 |

|

彰屬罩欄埔 |

|

翁仔社 |

|

彰屬罩欄埔 |

|

葫蘆墩社 |

|

彰屬罩欄埔 |

|

峙仔腳社 |

|

彰屬罩欄埔 |

|

西勢尾社 |

|

彰屬罩欄埔 |

|

朴仔籬社 |

|

彰屬罩欄埔 |

|

貓裡蘭社 |

|

彰屬罩欄埔 |

|

~~~~~~ |

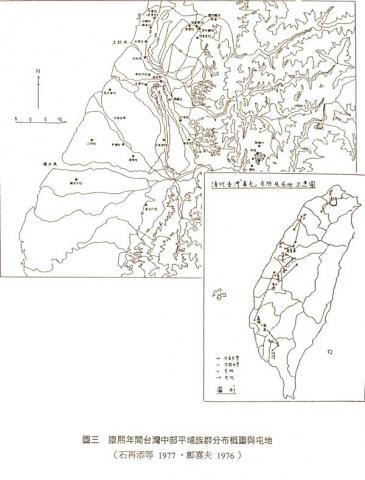

</ref>,使得外界對於埔里盆地內部的情形有進一步的瞭解(圖三)。再加上屯兵制度上的設計是,將「戶口較少之社,或數社併作一屯,或附入近處大社」,也讓不同社群之間的往來溝通益形頻繁,為日後的遷徙進駐埋下伏筆。屯兵制度的問題在於,養瞻埔地位置與屯所相去遙遠,因為屯所是衡量地方險要情形,並參照各社人數與營汛位置而設定的,統籌撥給之埔地自不可能與屯所相近相稱(鄭喜夫 1976:68)。熟番屯丁無法自行前往埔地開墾,多半將土地瞨耕給漢佃,漢人因而有機會接近盆地的邊緣,甚至跨越過屯埔番界。在清廷尚未解禁之前,不論是熟番或漢人,初期都是以私墾的方式進入盆地。以下茲以「郭百年事件」與「田成發事件」<ref>為論述上的方便,筆者將該事件稱為「田成發事件」。</ref>來簡單說明平埔族群進入埔里盆地的社會背景。

圖三

圖三蓋埔裏乃界外番社,例禁越墾,故漢人圍墾,則假名於水沙連耳。....嘉慶十九年,有水沙連隘丁首黃林旺,結嘉彰二邑民人陳大用、郭百年,及臺府門丁黃里仁,貪其膏膏,假已故生番通事土目,赴府言,積欠番食無資,請將祖遺水裏二社埔地,踏界,給漢人耕佃,知府許之,大用隨出承墾,先完欠餉,約墾成代二社永納,餘給社眾糧食,倘地土肥沃,墾成田園甲數仍請陞課,以裕國課。二十年春遂給府示,飭彰化縣予照使墾,然未之詳報也。其受約者僅水沙連番社而已,二十四社皆不知所為,郭百年示照,遂擁眾入山,先於水沙連界社仔,墾番埔三百餘甲,由社日侵入水裡社,再墾四百餘甲。復侵入沈鹿,築土圍,墾五百餘甲,三社番弱莫敢較。已乃偽貴官,率民壯佃丁千餘人,至埔裏社,蘘土為城,黃旗大書開墾,社番不服,相持月餘,乃謀使番割詐邇霸墾官兵即日撤回,使壯番取鹿茸為獻,乘其無備,大肆焚殺,生番男婦逃入內硿,聚族以嚎者半月。得番串鼻熟牛數百,未串鼻野牛數千,栗數百石,器物無數,聞社中風俗,番死以物殉葬,乃發掘番塚得刀槍各一,既奪其地,築土圍十三,木城一,益召田墾,眾番無歸,走依眉社赤崁而居。

清廷官方最後的處置是強力介入,「予郭百年以伽杖,其餘宥之....,赴沈鹿,折毀土城,水埔二社耕佃盡撤,....集集烏溪二口,各立禁碑」儘管如此,這一樁官民勾結的侵墾案對於區域內的族群互動產生很大的影響。〈埔裏社紀略〉寫道:

然二十四社自是大衰,漢人稍稍復入,社仔社番被逐,併入頭社,貓蘭併入水裏社,而哆咯唧、福骨二社,與沙里興為鄰,混入兇番,眉裏、致霧、安里萬三社,亦暗通兇番,以自固。埔裏人少,雖與水裏和睦而不能救援,甚自危。

「郭百年事件」是一個有組織、有計劃的侵墾行動,它的規模龐大(民壯佃丁千餘人)、手段激烈(焚殺、掘墓),令人咋舌。事實上,「郭百年事件」應不是單一個案,而是當時層出不窮私墾活動的縮影。零星的或小規模的偷墾行為應該更多,且不只發生在漢人身上,熟番亦然。清朝官方的禁令之所以無法抑制不斷發生的侵墾行動,乃是因西部平野地區的開發已接近飽和,對人口持續增加的漢人而言,勢必往未開發的地區挺進;對當時許多已喪失土地的平埔族群而言,另尋生活天地亦是時勢所趨。在此一時代背景下,埔里盆地內原有的族群互動加入一個新的角色---侵墾者(漢人或熟番),侵墾者為盆地內的人文生態結構投下新的變數,也成為盆地內原住土著的共同敵人,「田成發事件」便是一例。

埔裡社由於地理位置的限制與郭百年事件的影響,乃極思如何自保,前者指埔裡社位於盆地中平曠之處無所憑恃,不若盆地內其他番社多依山而居,擁有天然的屏障;後者指埔裡社因「郭百年事件」中漢人的大肆焚殺,人口大減<ref>距離「郭百年事件」(1814-1816)後不到10年,道光3年(1823)鄧傳安到該地巡視時,埔裡社人口已十分稀少。〈水沙連紀程〉寫道:「民人生 齒日繁,番黎生齒日耗,不知何故,余經至處,已見三社為墟,疑他處亦有似此者。過埔裏社,見其番居寥落,不及十室。詢之,自被漢民擾害後,社益衰、人益少」</ref>。埔裡社所採取的策略並不是與盆地內的其他土著結盟,而是引進平埔族群來壯大自己的勢力<ref>這可能牽涉到盆地內土著原來的族群互動或生存空間的結構問題,但因史料不足的限制,目前無法得知其實際情形。</ref>,「田成發事件」便是其中一個代表性的事件,〈埔裏社紀略〉寫道:

道光3年,遂有萬斗六革通事田成發,詭與埔社番謀,招外社熟番為衛,給以荒埔墾種,埔社聽之,田成發乃結北投社革屯弁乃貓尉,招附近熟番,潛往復墾,而漢人陰持其後,俟熟番墾成,溷入為侵佔之計。先是成發之黨,嘗與水沙連社丁首蕭長發有隙,長發乃首破其謀,道光3年,鹿港同知鄧傳安,會營入埔社察之,越墾熟番聞聲先循撫,諭社眾而還。

從〈埔裏社紀略〉的記載裡,我們可以得知事件經過:當埔裡社因「郭百年事件」社勢大衰而極思自保之際,田成發乃趁機獻策,招鄰近盆地的熟番為衛。漢人與熟番皆豔羨盆地的荒埔,而埔裡社也有實際上的需要,雙方可謂是「一拍即合」,雖此項策略因人遭告發功敗垂成,仍可窺得當時的族群互動情形。事實上,「郭百年事件」與「田成發事件」二者都是有計劃性的私墾行動,只不過後者因情勢逆轉,事先徵得埔裡社的同意,招來熟番以為墾佃。「田成發事件」說明了當時覬覦埔里盆地的不只是漢人而已,應該還包括平埔族群。若說「郭百年事件」讓盆地內的土著社群之間的族群關係產生合縱連橫重新「洗牌」的效應,「田成發事件」則是此效應下的歷史產物。

由於社域或屯地位置的關係,鄰近埔里盆地的平埔族群率先有機會與盆地內的土著社群接觸,例如本事件中的田成發是萬斗六社通事,又如北投社、南投社、萬斗六社、阿里史社、柴裡社等,在日後平埔族群入埔的集體行動裡,我們也經常可以看到這些鄰近社群的蹤跡。要言之,西部平野地區的開發已近飽和,生存空間的擠壓促使人群(漢人與熟番)往東繼續開墾,是時又逢清朝施行屯番制度,整個大環境的改變,埔里盆地的開發已經是箭在弦上了。

雖然目前沒有史料文獻記載在「田成發事件」之前,平埔族群是否已經進入埔里盆地從事開墾,但我們相信乾隆末年施行屯兵制度後,平埔族群與漢人抵達埔里盆地周圍的近山荒埔後,就可能已有零星的個人或少數人進入盆地內活動。上述兩個偷墾事件是因規模龐大、影響頗深,乃至驚動官方,有司才不得不出面處理,入埔私墾的活動也可能一直持續到清朝解除禁令才告停止。在進一步討論埔里盆地的開發之前,我們必須先瞭解十九世紀,特別是道光年間以後,平埔族群是以何種方式、經由那些路線進入埔里盆地?平埔族群入埔的問題,由於當地第一手的古文書的出土,例如〈思保全招派開墾永耕字〉、〈望安招墾永耕字〉、〈承管埔地合同約字〉以及〈分墾蛤美蘭鬮分名次總簿〉等,再加上日據時期日籍學者如伊能嘉矩、移川子之藏等人的調查資料,使我們能某一程度重建出平埔族群入埔的情形。關於遷移路線的問題,前輩學者洪敏麟已有非常詳實的討論<ref>請參閱(洪敏麟1977:2366-2382)。</ref>,因此本文暫且略過,僅就入埔方式進行討論<ref>以下的討論是以「蛤美蘭社」即「埔裡社」為基本前提。</ref>。

如上所言,盆地內部社群互動結構的改變,因而產生新的生存空隙,使平埔族群得以有機會趁隙而入,正式遷徙進駐埔里盆地。此項說法在古文書裡亦可得到印証,例如道光四年的〈思保全招派開墾永耕字〉裡,記載蛤美蘭社因「前年郭百年事件侵入開墾,爭佔埔地,殺害社番,死已過半,未幾再遭北來兇番窺我社微慘少番丁,遂生欺凌擾害,難以安居」,因此蛤美蘭社透過思毛丹社的中介<ref>前輩學劉枝萬經考証後基於二點理由主張思毛丹社即為水社番。第一,霧社及Tamarowan 方面之番人稱水社為Soatan,即思毛丹(Siabatan);第二,類似契約署名思毛丹社番土目毛蛤肉(Mokaba)、朗觀(Lonkuan)等在社番男名中亦有。另外,埔里地區至今(1951)在過年時,仍有水社番到埔里熟番聚落拜年、接受款待的習俗(劉枝萬 1951:195)。</ref>,引進西部平野地區的平埔族群,希望能「使諸兇番以及漢奸不致如前侵界,得以保安居散而復聚矣」。又如道光八年的〈望安招墾永耕字〉則寫道,平埔族群與蛤美蘭社番「出入相友,使諸兇番以及漢奸亦不敢如前侵入界內」。兩次招墾的理由都是希望招熟番墾佃以自衛,蛤美蘭社將土地交給平埔族群「掌管墾耕永以為業」,諸熟番則贈送實物給蛤美蘭社。其雖名為招墾,但並未收納佃租,實質上是將土地耕種權利變賣給平埔族群。

關於入埔的時間,多數學者常以〈公議同立合約字〉<ref>〈公議同立合約字〉初見於伊能嘉矩〈埔里社平原之熟番〉一文,劉枝萬推測該文件可能是伊能嘉矩在1897年抵埔里採訪時所得(劉枝萬 1978:41),多數研究者通常視〈公議同立合約字〉為平埔族群入埔的首要文獻。</ref>上的年代---道光三年,來推論平埔族群入墾的時間,但近來亦有研究者認為〈公議同立合約字〉所寫的分墾之地「踏有界內山後東南港溪頭茅埔壹所,原為社番打牲捕鹿之區」,其中的「茅埔」並不是指埔里盆地,而是在東勢角附近,因此認為該文書並不是平埔族群入埔最早的文獻(邱正略 1992:165)。然在嘉慶、道光年間新社台地、東勢一帶其實已完成開發,且所謂的「溪頭」從地理位置上判讀極可能是指大甲溪的上游,據此而言〈公議同立合約字〉所指的地區應是埔里盆地,不過這還需要學術界進一步的研究。無論如何,雖然「茅埔」所指何處尚有待進一步的考証研究,但平埔族群大舉入埔的時間,絕不晚於道光三年。從〈分墾蛤美蘭鬮分名次總簿〉<ref>〈分墾蛤美蘭鬮分名次總簿〉為羅萬車所藏,原件已佚,僅日人金關丈夫收有照像底片24禎,後經劉枝萬在1951年首次發表在他所寫著的《臺灣埔里鄉土志稿》(劉枝萬 1978:81)。</ref>可以斷定在道光三年時,平埔族群已有分墾盆地內土地的情形,該文件明白記載道光三年北投社等18社共同分墾守城份、柚仔林一帶的田地,並以覆鼎金之一部份做為公存社場宅地(劉枝萬 1958:82)。

無論如何,道光三年是非常有意義的一年,這一年所發生的事件,剛好足以突顯道光初年平埔族群集體入埔時的社會情境。茲將文獻裡所提及發生在道光三年的事件列舉如下:

~~~表格~~~

|

名稱 |

|

時間 |

|

事件 |

|

事件A |

|

正月 |

|

14社簽定〈議同立合約字〉 |

|

事件B |

|

二月 |

|

六名番婦同男人從烏溪先來<ref>見〈分墾蛤美蘭鬮分名次總簿〉頁18。</ref> |

|

事件C |

|

九月 |

|

北路理番同知鄧傳安入埔勘察 |

|

事件D |

|

十月 |

|

北投社等18社共同分墾守城份、柚仔林一帶的田地,並以覆鼎金之一部份做為公存社場宅地 |

|

事件E |

|

?月 |

|

田成發事件 |

|

~~~~~~ |

姑且暫先不論事件發生的先後順序,這些事件所拼湊起來的是一幅十分有意思的歷史圖象,A與D顯示了當時平埔族群間的跨社群連繫頻仍,且組織運作亦頗為順暢。B、D與E顯示了彼時入埔私墾活動的幾種不同型態,C則代表官方對這些移墾情形或族群間的串連活動並非毫不知情,官方長期禁墾的態度亦使族群的互動產生微妙變化。大體而言,當時埔里盆地內外的社會情境是十分浮動的,為了爭取各自的生存空間,不同的族群之間各種互動交錯展開,在各種不同力量的較勁下,掀起了埔里盆地開發史的首頁。

從〈思保全招派開墾永耕字〉、〈望安招墾永耕字〉和〈承管埔地合同約字〉、以及〈分墾蛤美蘭鬮分名次總簿〉看,共同合作的番社不僅可多達十數個,集體入埔前可能都還先行試墾<ref>芝原太次郎所著的〈昔的埔里社〉指出,最先是北投社番男20人、女7人先行移住,三個月後才陸續有北投社、烏牛欄社約二百人移住。</ref>,分配土地時亦井然有序。劉枝萬曾統計〈分墾蛤美蘭鬮分名次總簿〉所載的人名,竟達280人之多(劉枝萬 1958:54),據此來看平埔族群入埔實是一有組織、有計劃的集體行動(表二、表三)。

這些分居在不同地方的平埔族群,如何能串連起來進行集體行動?要進行集體的拓墾其實並不容易,不論從開墾資金的取得到墾殖土地的分配,抑或是從團體共識的形成到權利義務的分配,許許多多的事務都須經過複雜的組織溝通,這並非易事。以表二來看,有些番社確實相距甚遠,例如〈思保全招派開墾永耕字〉裡北投社其原鄉的居住地與南北大肚社相距十分遙遠<ref>北投社其原鄉的居住地約在今南投縣草屯鎮一帶(北投里番社內),萬斗六社約在台中縣霧峰鄉一帶、大肚社則約在台中縣大肚鄉一帶、阿里史社約在台中縣潭子鄉一帶。</ref>,然卻能共同行動,可能是因為它們同屬於「北投小屯」;共同的屯地也促進番社間的交流互動,例如〈望安招墾永耕字〉中的大肚南北社、柴坑社與貓霧拺社(以上屬北投小屯)、阿束社、阿里史社、烏牛欄社、水裡社(以上屬阿里史小屯)等都同樣分配到位於水底寮的埔地<ref>參見註釋7。</ref>,足見屯兵制度對平埔族群的影響。

道光初年,平埔族群入埔後的情形如何?我們可以透過清朝官員的記錄來瞭解當時的情形,茲將道光初年曾處理埔里盆地問題的重要官員所寫的相關文獻整理如表四。

~~~表格~~~

|

契書 |

|

思保全招派開墾永耕字 |

|

望安招墾永耕字 |

|

承管埔地合同約字 |

|

年代 |

|

道光4年 |

|

道光8年 |

|

道光8年 |

|

參與社名 |

|

北投社 |

岸西阿里史社

南北大肚社

萬斗六社

|

北投社 |

岸西社

阿里史社

南投社

萬斗六社

朴仔籬社

烏牛欄社

南北大肚社

柴坑社

日北社

東柴里社

阿束社

|

北投社、日北社 |

南投社、朴仔籬社

萬斗六社、貓兒干社

大肚社、南北大肚社

東柴里社、東螺社

阿束社、貓霧拺社

西史社、水裡社

柴坑社、柴裡社

東眉社、阿束社

阿裡史社

西勢尾社

烏牛欄社

|

墾耕範圍 |

|

踏出管內埔地壹所坐落福鼎金,東至車路橫溝,西至溪界,南至山腳界,北至番社溝界 |

|

再踏出東西南北埔地以及四周圍山林等處,凡屬我蛤美蘭社界管之地,無分你我任從再行均分開墾成田耕種 |

|

將踏出界管埔地以內議做十大份 |

|

費用 |

|

禮物約值壹仟餘員 |

|

禮物約值伍仟餘員 |

|

|

|

~~~~~~ |

資料來源:劉枝萬 1978:39-78

雖然郭百年事件後,清廷官方已將「水埔二社耕佃盡撤」,並在「集集烏溪二口,各立禁碑」,但「漢人稍稍復入」;從表四可知,道光初年盆地南方的埔地被漢人佔墾的情形依然十分普遍。至於埔里盆地內部,埔番主動招請熟番入埔開墾,初期規模並不大,一開始熟番聚居在覆鼎金山下,其人數不過「二十餘家」或「二百餘人」,所墾之地亦「墾度無多」或甚「不及三十甲」。面對漢人積極的拓墾行動,其他的番社如「眉裡、致憮、安裏萬者」,所採的策略是「或入野番,或憑險阻」,埔裡社則是招熟番入墾,其他的番社對此舉的反應如何?顯然他們並不苟同此種行動,臺灣知府方傳穟寫道:「彼固以埔社之召熟番為不然矣」。埔社之招墾無異於主動打開盆地的大門,其他番社並不願開放固有的生活領域,例如北路理番同知鄧傳安曾徵詢他們的意願時,所得的回覆是「眉裏諸社之不願開,藉口於社仔社之因招墾而亡」。

~~~表格~~~

|

年代 |

|

分割部份 |

|

分割社名 |

|

道光三 |

|

守城份、柚仔林一帶,並以覆鼎金之一部份充為公存社場宅地 |

|

萬斗六、貓兒干、阿束、貓霧拺、南大肚、北大肚、水裡、岸裡、日北、朴子仔籬、西勢尾、烏牛欄、北投、南投、柴坑仔、眉裡 |

|

道光五 |

|

覆鼎金東部五索份埔地,以北投社居多,其餘所得無多 |

|

覆鼎金東部五索份埔地,以北投社居多,其餘所得無多 |

|

道光七 |

|

由四大份撥出柚仔林之地讓給東螺社(包括阿束社一份),共81份 |

|

四大份疑為萬斗六、大肚、阿里史、北投等四大鬮 |

|

道光十一 |

|

覆鼎金東部四索份埔地,每年需繳租栗五斗,以為關帝爺祝壽之費 |

|

北投、史社(阿里史)、阿束、大肚、柴裡、貓裡、東螺、水裡、朴□、貓兒干、萬斗六、日北 |

|

道光十一 |

|

史老塌埔地 |

|

北投、萬斗六、貓兒干、阿束、大肚、東柴里、阿里史、南投、草地主 |

|

~~~~~~ |

資料來源:劉枝萬 1978:55-88

埔里盆地當時仍屬番界禁地,埔番之招墾必屬違法,官方卻未採取如對漢人般的強制驅逐行動,反而頗為諒解埔社處境,例如鄧傳安便言:「埔裏社之孤立自危,不但汲汲招墾,即結髮為熟番亦所心願;其情可憫矣」,同情之心溢於言表,處理的方式也僅止於「諭令具狀,俟歲事既畢,各還本社」<ref>「諭令具狀,俟歲事既畢,各還本社」出自於鄧傳安〈水沙連紀程〉。</ref>。官方態度和緩的原因甚多,一方面是地方官員或來臺實地巡查的大員,多半傾向開墾埔里<ref>例如藍鼎元、鄧傳安、熊一本、劉韻珂等皆是主張開墾。</ref>,另一方面是埔番招墾的對象為熟番而非漢民,官方似乎較能通融「以番招番」的形式。換言之,官方的禁墾措施不但不能禁止開墾的活動,反而使平埔族群在移墾的過程中較漢人取得更有利的地位。另一次大規模的入埔移墾活動是在道光八年,參與的社群比道光四年更多。道光初年平埔族群這一連串計劃性大規模的遷徙,官方不可能毫無所聞,卻未強烈禁制。甚至,在道光十年設有通事一人,並在其下各社置土官一人<ref>參見《平埔番調查書》之〈平埔番沿革〉。</ref>,此舉可視為是官方對平埔族群居住在埔里平原的正式承認。熟番越界私墾的情形未曾因官方的禁止而間斷過,且都不是少數個人,而是集結數百人的集體行為,例如熊一本〈籌辦番社議〉便提到:「又眉社有阿里山熟番百餘人,新近潛入該社私墾數百甲」,「又淡水岸裡社、樸仔籬熟番數百人,因傳聞開墾,亦由內山潛入埔社私墾」,只要熟番懇求免逐,並表示願與業戶一律承墾辦理,官方處理的方式仍然只是「插標定界、隨眾陞科」,並予以口頭告戒不可再犯,此一處理模式根本無法遏止入埔私墾的風潮。

~~~表格~~~

|

篇名 |

|

鄧傳安「水沙連紀程」 |

|

方傳穟「開埔社議」 |

|

姚瑩「埔裏社紀略」 |

|

年代 |

|

道光三年 |

|

道光四年 |

|

道光九年 |

|

盆地南方情形 |

|

社仔舊社,既被漢人佔墾,生番不能禦,俱遷內山矣。 |

貓蘭及沈祿,昔為生番兩社,自被佔墾,番徙社虛,漢民既逐,蘜為茂草。

|

其願聽漢墾者,水裡、貓蘭、剝骨數社爾。 |

水社在外,如頭社、社仔、沈祿數處,已為漢墾者。

|

頭社,地頗平廣,皆番墾成田甚熟。 |

社仔沈鹿諸地,已為漢人佔墾。

|

盆地內部情形 |

|

埔裏社番及招來諸熟番皆跪迓於道,即延館於覆鼎金山下之番寮。 |

今熟番聚居山下者二十餘家,猶藉當日民人佔築之土圍以為蔽新墾地不及三十甲,尚未成田;舊墾田十倍於此,早已荒蕪。

鄰近三社眉裏、致霧、安裏萬,三社皆強,常與嗜殺之沙里興往來,其情叵測。

蓋眉裏諸社之不願開,藉口於社仔社之因招墾而亡;其理甚正。埔裏社之孤立自危,不但汲汲招墾,即結髮為熟番亦所心願;其情可憫矣。

|

今埔社前往開墾之民人,業經驅逐出山。 |

埔社則不然, ...今招熟番給墾自衛,蓋忌漢人也。

眉裡、致憮、安裏萬者,尚十餘社,或入野番,或憑險阻,彼固以埔社之召熟番為不然矣,況肯聽漢墾乎?

哄口以內埔社之地,周圍約三、四十里,其中社番自墾成田者,不過一、二,餘皆荒埔,前已為漢人開墾,旋復棄之。今熟番在彼,所墾度亦無多。

|

埔社周圍數十里,其中社番自墾成田者,不過十之一二,餘皆荒埔,今外社熟番往墾者不過二百餘人。 |

不為區處,臺灣未可言安,則曠土之開,云胡得已,漢人蕃衍,丁口已二百五十餘萬,而生熟社番,不及二十番之一,匪惟貧削,實亦丁衰,寡弱之形,殆弱有天數焉。其不能自固者不僅水埔二社也,勢既寡弱,則奸民欺凌益甚,況頻年深入,虛實周知,即外社熟番,亦垂埏至矣。

|

~~~~~~ |

我們同樣將道光末年曾處理埔里盆地問題的重要官員所寫的相關文獻<ref>「埔社周圍數十里,其中社番自墾成田者,不過十之一二,餘皆荒埔」見鄧傳安〈水沙連紀程〉一文。</ref>整理如表五,來瞭解道光末年埔里盆地內部的情形。

從表五中可看出,到道光末年時熟番在盆地內的人口已激增到「二千餘人」或「數千人」,短短不到二十年的時間,人口數暴增數近10倍左右,足見遷徙應是人口增加的主因。相反地,生番的人數卻毫無進展,「僅存二十餘口」,兩者相較形成強烈對比。盆地內部的景觀亦為之大改,道光初年此間仍是「埔社周圍數十里,其中社番自墾成田者,不過十之一二,餘皆荒埔」),如今卻形成「審鹿貓蘭抵於眉社,數十里平原沃野,較內地小縣,尤為廣闊,熟番數千人,二十餘年早經開墾,人煙叢聚,已具有井疆,人煙叢聚」。其間多由熟番自行開墾,漢人私墾戶應不多,例如熊一本便指出:「查六社內,只埔社間有漢人私墾,雜於熟番之中,不出十戶,人尚無多」。在官方遲遲不解除禁墾的情況下,平埔族群的移墾未曾稍減,道光三十年,盆地內的另一原住土著眉社踏出「牛眠山草地一處」招佃,由東螺社、水底寮社、山冬冬社、岸裡社、北投社、阿里史社、大水社等八社承耕,議定租額是「每年配納生番租,按甲納每甲一石」<ref>該契書由鄧相揚在田野發現,內容請參見鄧相揚〈平埔古文書溯源〉一文。</ref>。大體而言,道光末年時盆地內的平原地帶大多已開墾就序,此後咸豐同治年間雖仍有開墾之舉,其多規模已大不如前。盆地內的拓墾主要是由平埔族群來進行,雖有漢人混雜其間,但僅屬少數,我們從伊能嘉矩1897年在大湳庄所採到的口碑可以窺知,彼時平埔族群已然成為盆地內主要族群的情形:

約四十年前(咸豐七年左右),泉州人鄭勒先者,率若干漢人遷入,擬與平埔族互市。然平埔族深恐復踏被侵前轍,峻拒之,因而曾起械鬥。先勒為表明其心跡,改名Vaiyek,且從番俗,始獲准居住(伊能嘉矩 1899:44)

足見一開始時平埔族群對漢人仍懷有戒心,鄭勒先須「改姓名、從番俗」後才得以居住其間,足見當時平埔族群在盆地內已取得多數族群的優勢地位。

道光之後,平埔族群仍陸續有遷徙入埔的活動,例如《臺中縣下移民調查書》寫道:「同治年間,萬斗六社百餘人與岸裡、北投等社遷入,亦均居舊城」;又如《臺中地方移民史》云:「迨嘉慶二年,貓羅社已移住萬斗六,民番雜處。同治元年戴萬生亂,附近股首爭征番租,當時熟番尚有百餘丁口,後遂遷入埔里」。劉枝萬曾據此推論,同治年間因受戴萬生亂影響而遷徙入埔的社群,可能是平埔族群移住埔里的下限;劉枝萬同時也主張,平埔族群的遷徙,並非一次蜂湧以入,而是分批斷續進行,且其下限,恐時代越降,規模越小,因此文獻上的記載甚少(劉枝萬 1958:36)。雖然由於史料的闕乏我們尚無法進一步瞭解,道光以降平埔族群後續的遷移情形,但劉枝萬的推論頗為可信。大體而言,在大環境及主客觀條件的配合之下,西部平野地區的平埔族群絡繹不絕的進駐埔里盆地。道光末年,平埔族群所主導下的埔里盆地開墾已大致就緒。

~~~表格~~~

|

篇名 |

|

熊一本「籌辦番社議」 |

|

史 密「籌辦番地議」 |

|

劉韻珂「奏勘番地疏」 |

|

年代 |

|

道光21年 |

|

道光26年 |

|

道光27年 |

|

盆地南方情形 |

|

查六社內,只埔社間有漢人私墾,雜於熟番之中,不出十戶,人尚無多,熟番私墾,果已陞科納賦,漢人私墾,亦自安於計畝科糧。 |

又水社生番,有被彰人潛墾,租給陳姓一二百甲。此外田頭、眉社、貓蘭、審鹿四社,並無漢墾。

|

審鹿貓蘭抵於眉社,數十里平原沃野,較內地小縣,尤為廣闊,熟番數千人,二十餘年早經開墾,人煙叢聚,已具有井疆,南北兩路,此時均已暢通,出入再然險阻。 |

|

又據通事傳稟,貓蘭社內私墾者,只有二十餘人,俱係漢民,不知是何籍貫。 |

|

盆地內部情形 |

|

六社內惟埔裡社,道光三四年間,慮被漢人佔奪,招引熟番,開墾自衛,熟番勢盛,漸逼生番他徙,二十年來,熟番已二千餘人,生番僅存二十餘口,自埔裡社南口起,四里至茄苳北木柵止,一帶平地熟番墾佔,約有二千甲,自茄冬木柵以外,南北十五六里,東西十二三里,抵眉蘭溪邊,全屬荒埔,先經史署氶,正月間巡查至彼,熟番懇求施恩,因念年久人多,勢難一概驅逐,當即插標定界,不准再墾統而計之,熟番不過三千餘人,其中大半係生番,自應寬其既往,仍令照常耕種,止於隨眾陞科現史氶在埔裡茄苳木柵插定標界,不准未經官丈之先,擅再私墾。 |

|

因歸化日久,必宜極為撫餒安置,稟商道府,均以試墾先慰番望為急務,案尚未定,不便募召,即以官捐先試卑轄內山南北中三港,南港社多性柔,從不多事,北港社多性悍,常有殺人。中港界乎其間,近南者似南,近北者似北,是以中北二港數十社,其名為兇番者,止有中港之卓社、干達萬社、北港之致霧社、平來萬社、沙里興社,共計五社,並無大患。 |

|

查內山南北綿垣,界分三港,南港性柔馴,中港番情貧弱,六社即在其內,北港生番,較為蕃庶,各番雖係同類,要皆各自為社,彼此不知相顧,有無不相通查出埔裡社有私墾地二三百甲,其田頭、水裡、審鹿三社並無私墾眉裡社內私墾者男婦大小約共四五百人,俱係外來熟番,兩社內向俱無人私墾,該等民人熟番等,均係本年正月間,先後來社打寮墾種,並未議租。 |

|

~~~~~~ |

由於平埔族群移入埔里盆地後,其維生之計並非固有的漁獵游耕而是稻米耕作,隨著拓墾腳步的開展,新的聚落陸續建立,埔里盆地內的景觀也逐漸從初期草地荒埔、開疆闢土的草莽景象,轉換成水田耕作、定居聚落的農村風貌。

陸續移墾的平埔族群究竟如何形成定居的聚落?就目前所知,初始入埔的熟番社群應是聚居在覆鼎金一帶,之後,可能再依各自所分得的土地就近居住,以便於耕種。例如,〈承管埔地合同約字〉明載著:「公議先到之番親愿踏出覆鼎金現居宅地土園壹所不論先後來之番親皆可在此築室住居不得阻擋」;〈分墾蛤美蘭鬮分名次總簿〉(頁14)亦云:「至於此覆鼎金公存社場宅地壹所,可以築室住居,毋許爭分你我之應份」,又如〈水沙連紀程〉寫道:「埔裏社番及招來諸熟番皆跪迓於道,即延館於覆鼎金山下之番寮」。我們從契字文書中各番社所分得的土地位置,據以推想隨開墾範圍的擴大,各社群就近耕地另行架屋而居,再加上水源取得以及「野番」侵擾尚未解除,初始之時,開墾熟番是有集中居住的需要。隨著人口的增加、耕地的拓展,人群乃逐漸形成個別定居的聚落。例如,伊能嘉矩於1897年在埔里下梅仔腳庄採到的口碑指出:「最初各平埔番移至埔里平原時,住現大埔城東舊社址,爾後同族移來者增多,乃開闢附近荒地分居」。在阿里史庄,伊能嘉矩亦曾採到類似的口碑:「初居舊社址,爾後因同族者增多,乃分居他處」(伊能嘉矩 1899:40-41)。

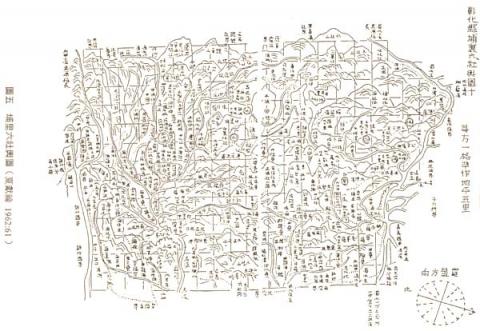

圖四

圖四 圖五

圖五以上我們透過史料文獻得以某種程度勾勒出埔里盆地的開發過程,特別是清代平埔族群集體移入埔里盆地拓墾的情形。然而,對於平埔族群進駐埔里盆地的過程與發展卻還有許多地方等待釐清。接著,筆者將以近代研究者的成果為基礎,進一步討論(一)平埔族群入埔的方式,(二)平埔聚落的分佈與系統。

日人伊能嘉矩在1897年來臺進行田野調查,伊能氏對於埔里盆地的調查主要發表於〈埔里社平原的熟番〉(1899)與〈埔裡社的平埔蕃部落〉(1909)兩篇文章,其中收集到多則平埔社群遷徙入埔的口碑,並且對當時(1897)盆地內的熟番聚落進行人口數及組成番社成份的調查。由於距離平埔族群入埔的時間僅相隔約七十多年,伊氏的調查結果是日後絕大多數研究者重要的研究依據。伊氏曾將口傳資料裡各熟番自稱的社名、統率頭人名字、進入埔里盆地的年代整理成一表(表六),總計有25社,其中表示於六、七十年前(約道光年間)入埔的有15社,五、六十年前(約道光咸豐年間)入埔的有9社,四十多年前(咸豐年間)入埔的有1社。另外,伊氏也在說明口碑時提到:「貓兒干、大突社、大武郡社、柴坑社、半線社之一部份亦遷入,然與他族雜處,未曾自立部落,故不可考」(伊能嘉矩 1899:46)。這些口碑資料傳遞了以下幾點訊息:第一,平埔族群的入埔年代起端於道光年間,大致與文獻上所得的年代相符<ref>口碑傳說某一程度亦可顯現各番社入埔之前後,茲將伊能氏所收集之口碑整理如下:

~~~表格~~~

|

六、七十年前 |

|

東螺社、阿束社、眉裡社、南投社、北投社水裡社、阿里史社、烏牛欄社、葫蘆墩社、麻薯舊社、社寮角社、山頂社、大馬璘社、大湳社、水底寮社 |

|

五、六十年前 |

|

二林社、馬芝遴社、大肚社、雙寮社、日北社、日南社、房裡社、吞宵社、斗六社 |

|

四十多年前 |

|

貓羅社 |

|

年代不明 |

|

貓兒干社、大突社、大武郡社、柴坑社、半線社 |

</ref>。第二,各社群大都有一統率的頭人,顯見是以群體方式相偕入埔。第三,各社群入埔的人數多寡不一,可能有些社群因入埔時人數較少,勢必與他社混居,無法自立部落。第四,各番社的自稱社名都還保留完整,足見彼時個別的社群意識應頗為明顯。

如前所述,撇開個別、零星的遷徙活動不談,平埔族群遷徙進駐埔里盆地最受人注意的地方,是他們採行集體方式移墾埔里。所謂「集體」是指平埔族群的入墾埔里有二大特點,第一點,它是跨不同社群的連合行動,從〈思保全招派開墾永耕字〉、〈望安招墾永耕字〉和〈承管埔地合同約字〉以及〈分墾蛤美蘭鬮分名次總簿〉等古文書與口碑傳說便可知一般。第二點,它所結合的人數頗眾,且各社常是由一頭人來領導與進行組織活動,從伊能嘉矩的調查訪問中可窺知一二。在伊文中,所謂的「頭人」並未說明所指為何,由於日文中並無「頭人」此一名詞,筆者以為「頭人」是伊氏在進行田野訪問時,報導人所用的語彙,亦即「頭人」應是以閩南語發音的名詞,就文章原意來推斷「頭人」是指遷徙時該群體的領導人。

事實上,道光以降中部平埔族群雖是以集體方式入埔,但並非舉族而遷,許多平埔族群的原居地都還有熟番居住其間<ref>例如,同治3年北投茄荖莊生員洪鐘英率北投屯丁,堵絕北勢湳反清義軍逃入番界於馬鄰潭,可知當時北投社仍留居有熟番(洪敏麟 1977:2343-2344)。其他例如岸裡社、宵裡社、大武郡社等,在晚近的研究調查中皆顯示有部份留居原住地的現象。</ref>。遷徙的方式可能是各社自成一個小群體,再連合其他社群一起集結成隊而行。對於個別的番社而言,遷移的次數可能不只一次,且不是同一批人,劉枝萬曾將伊氏所訪得的頭人姓名與〈公議同立合約字〉等古文書中的通事或土目姓名做一比對,希望能吻合一致,自是不可能<ref>例如南北投社在〈公議同立合約字〉代表參加連署的是土目金龍,而在伊能所採的北投社口碑中領率的頭人名為Vusuney,劉枝萬認為「Vusuney恐係 指巫春榮」,然而劉枝萬認為真正帶領南北投社入埔的人應是金龍,故劉枝萬認為伊能嘉矩在調查採訪時,將巫春榮誤認為初始移住之領導人。又如貓羅社在〈公議 同立合約字〉中的土目名為徐明源, 因此劉枝萬便說「伊能所謂Ritsuise者,未知何據」言下之意乃覺得徐明源才是領導人,Ritsuise顯然有誤。

</ref>,因為不是每一次遷徙都由通事或土目來領導。換句話說,平埔族群集體入墾埔里的方式,應是在不同的時間、不同的人群,組織規模大小不一的隊群集結入墾,由不同的「頭人」領導而行。

~~~表格~~~

表六 入遷埔里盆地之平埔社群表

|

原社址 |

|

漢稱社名 |

|

自稱社名」 |

|

領導頭人 |

|

遷入年代 |

|

彰化地區 |

|

東螺社 |

二林社

阿束社

眉裡社

馬芝遴社

半線社

掃拺社

|

Taopari |

Makatun

Assok

Vairie

Tariu

Pansoa

Vavusaga

|

Vasin |

Rimkin

Hhai

-

-

-

-

|

六、七十年前 |

五十餘年前

六、七十年前

六、七十年前

五十餘年前

-

-

|

南投地方 |

|

南投社 |

北投社

貓羅社

大武郡社

大突社

柴仔坑社

|

Savava |

Savava

Varo

Taivukun

Aravu

-

|

Vutsuneyen |

Vutsuneyen

Ritsuise

-

-

-

|

六、七十年前 |

六、七十年前

四十餘年前

-

-

-

|

大肚溪北 |

|

水裡社 |

大肚社

沙轆社

牛罵社

|

Vudol |

Hajyovan

Soara

Gumei

|

Ora |

Agada

-

-

|

六、七十年前 |

五、六十年前

-

-

|

台中地方 |

|

胡蘆墩社 |

麻薯舊社

社寮角社

大湳社

水底寮社

山頂社

大馬璘社

阿里史社

烏牛欄社

|

Daiya-rotol |

Pazzehu-amisan

Varrut

Karahut

Tarawel

Santonton

Papatakan

Rarusai

Aoran

|

Taovahara |

Taovahara

Taovahara

Asiro

Asiro-horo

Karaoho

Poan‘sun

Tanroakie

Arawai-mane

|

六、七十年前 |

|

苗栗地方 |

|

雙寮社 |

日南社

日北社

吞霄社

房里社

宛里社

|

Tanatanaka |

Tadahannan

Varaval

Honeyan

Waraoral

Wanrie

|

Poan‘sun |

Rammao

Tan‘poaki

Vonguvenson

Kunkya

-

|

五、六十年前 |

-

|

雲林 |

|

斗六社 |

|

Taorak |

|

Tenyen |

|

五、六十年前 |

|

~~~~~~ |

註:口碑所傳,貓兒干社、大突社、大武郡社、柴仔坑社、半線社之一部份亦遷入,然與他社雜處,未曾自立部落,故不可考。

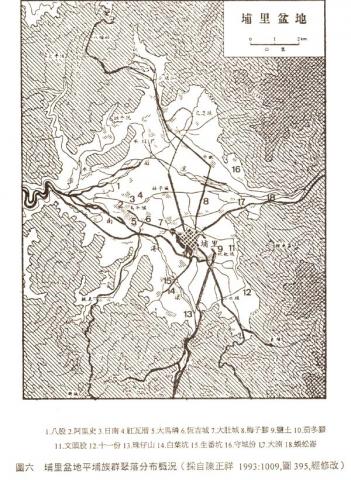

(二)平埔聚落的分佈與系統(圖六)

圖六

圖六上述三個聚落表的內容除了略有增減之外<ref>伊能嘉矩的聚落表暫稱表a,劉枝萬所整理埔里公學校與芝原太次郎的聚落表暫稱為表b,劉枝萬1954新製成的聚落表暫稱為表c。表a調查32個聚落,表b 共調查28個聚落,表c則調查41個聚落,表b中有珠仔山、福興、小埔社、抬牛坑、觀音山、牛相觸、桃米坑等7個聚落是a表所未見的,表c中則有五港泉、 茄苳腳、鐵砧山社等3個聚落是前二表所未見的。</ref>,後二者是在伊能嘉矩聚落表的基礎上增補調查研究製成(表八)。

繼伊能嘉矩之後對平埔聚落所做的重要研究,首推日人移川子之藏。移川子之藏對當時(1931)埔里盆地內的聚落做了一番調查後,將埔里盆地的平埔聚落大體上分成五個系統:

1.烏牛欄、大馬璘、阿里史(近來新竹州異族混入),自稱pazeh。大湳、蜈蚣侖(台中州東勢角移住)、牛眠山、守城份,自稱kaghabu。雖然各自名稱不同,其系統大體可認為同一。

2.大肚城、水裡城、生番空之一部份,babusa(貓霧拺)語系統,自稱basagar(伊能稱vupuran)。

~~~表格~~~

表七 十九世紀末埔里盆地之聚落分布 (伊能嘉矩 1897)

|

庄 名 |

|

組成之社群名 |

|

戶數人數 |

|

備 註 |

|

鹽土庄 |

|

北投社、斗六門社 |

|

5 20 |

|

初北投社聚落,後斗六門社自白葉坑遷來 |

|

枇琶城庄 |

|

北投社、阿束社 |

|

23 82 |

|

初兩社各自獨立,後合社 |

|

十一份庄 |

|

北投社 |

|

10 52 |

|

分上下兩社 |

|

水頭庄 |

|

北頭社、南投社 |

|

20 90 |

|

南北投社先住五港泉,後分散各地 |

|

文頭股庄 |

|

萬斗六社 |

|

11 82 |

|

由中心仔庄分立,自成一社 |

|

中心仔庄 |

|

北投社、萬斗六社 |

|

16 70 |

|

北投社番數極少 |

|

牛洞庄 |

|

南投社 |

|

12 53 |

|

|

|

房裡社 |

|

房裡社 |

|

36 179 |

|

|

|

大瑪璘社 |

|

大瑪璘社 |

|

37 175 |

|

|

|

烏牛欄社 |

|

烏牛欄社 |

|

65 328 |

|

|

|

日北社 |

|

日北社 |

|

28 110 |

|

傳說初住三貂嶺西南之 Gotsiutan山西南麓,因人口增加,遂遷往淡水 |

|

雙寮社 |

|

上下雙寮社 |

|

23 91 |

|

有上下兩社,形成兩部落 |

|

阿里史社 |

|

阿里史社 |

|

21 128 |

|

|

|

日南社 |

|

日南社 |

|

44 199 |

|

|

|

八股庄 |

|

吞宵社 |

|

33 160 |

|

|

|

大肚城庄 |

|

大肚社 |

|

9 40 |

|

|

|

林仔城 |

|

東螺社 |

|

59 296 |

|

|

|

水裡城庄 |

|

二林社、馬芝遴社 |

|

29 140 |

|

初二社各自獨立,後合為一社 |

|

生番空庄 |

|

大肚社 |

|

18 71 |

|

|

|

水尾城庄 |

|

北投社、斗六門社 |

|

20 70 |

|

由鐵砧山的日北社分出 |

|

虎仔耳庄 |

|

阿里史社 |

|

2 8 |

|

|

|

大湳社 |

|

大湳社 |

|

46 220 |

|

|

|

楓仔城庄 |

|

阿里史社 |

|

7 46 |

|

|

|

蜈蚣侖社 |

|

水底寮社 |

|

57 247 |

|

|

|

守城份社 |

|

山頂社 |

|

58 274 |

|

|

|

牛臥山社 |

|

葫蘆墩社、麻薯舊社、社寮角社 |

|

46 253 |

|

|

|

下史港坑 |

|

日北社 |

|

12 61 |

|

由日北社分出者 |

|

上梅仔腳庄 |

|

日北社 |

|

10 75 |

|

由鐵砧山的日北社分出 |

|

下梅仔腳庄 |

|

阿束社、眉裡社 |

|

22 150 |

|

初二社各獨立,後合為一社 |

|

九叢楓庄 |

|

北投社 |

|

12 48 |

|

|

|

~~~~~~ |

~~~表格~~~

表八 1897,1951,1954年之埔里盆地聚落分布對照表

|

伊能嘉矩(1897) |

|

|

劉枝萬(1951) |

|

|

劉枝萬(1954) |

|

|

聚落名 |

|

|

組成社名 |

|

|

聚落名 |

|

|

組成社名 |

|

|

聚落名 |

|

|

組成社名 |

|

|

鹽土庄 |

|

|

北投社、斗六門社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

鹽土庄 |

|

|

北投社、斗六門社 |

|

|

枇琶城庄 |

|

|

北投社、阿束社 |

|

|

枇琶城庄 |

|

|

北投社、南投社 |

|

|

枇琶城庄 |

|

|

北投社、阿束社 |

|

|

十一份庄 |

|

|

北投社 |

|

|

十一份庄 |

|

|

北投社 |

|

|

十一份庄 |

|

|

北投社 |

|

|

水頭庄 |

|

|

北頭社、南投社 |

|

|

水頭庄 |

|

|

北頭社 |

|

|

水頭庄 |

|

|

北頭社、南投社 |

|

|

文頭股庄 |

|

|

萬斗六社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

文頭股庄 |

|

|

萬斗六社 |

|

|

中心仔庄 |

|

|

北投社、萬斗六社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

中心仔庄 |

|

|

北投社、萬斗六社 |

|

|

牛洞庄 |

|

|

南投社 |

|

|

牛洞庄 |

|

|

南投社 |

|

|

牛洞庄 |

|

|

南投社 |

|

|

房裡社 |

|

|

房裡社 |

|

|

房裡社 |

|

|

房裡社 |

|

|

房裡社 |

|

|

房裡社 |

|

|

大瑪璘社 |

|

|

大馬璘社 |

|

|

大瑪璘社 |

|

|

大馬璘社 |

|

|

大瑪璘社 |

|

|

大馬璘社 |

|

|

烏牛欄社 |

|

|

烏牛欄社 |

|

|

烏牛欄社 |

|

|

烏牛欄社 |

|

|

烏牛欄社 |

|

|

烏牛欄社 |

|

|

日北社 |

|

|

日北社 |

|

|

日北社 |

|

|

日北社 |

|

|

日北社 |

|

|

日北社 |

|

|

雙寮社 |

|

|

上下雙寮社 |

|

|

雙寮崁頂 |

|

|

上下雙寮社 |

|

|

雙寮社 |

|

|

上下雙寮社 |

|

|

阿里史社 |

|

|

阿里史社 |

|

|

阿里史社 |

|

|

阿里史社 |

|

|

阿里史社 |

|

|

阿里史社 |

|

|

日南社 |

|

|

日南社 |

|

|

日南社 |

|

|

日南社 |

|

|

日南社 |

|

|

日南社 |

|

|

八股庄 |

|

|

吞宵社 |

|

|

八股庄 |

|

|

吞宵社 |

|

|

八股庄 |

|

|

吞宵社 |

|

|

大肚城庄 |

|

|

大肚社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

大肚城庄 |

|

|

大肚社、貓霧拺 |

|

|

林仔城 |

|

|

東螺社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

林仔城 |

|

|

東螺社 |

|

|

水裡城 |

|

|

水裡社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

水裡城庄 |

|

|

水裡社 |

|

|

興吉城庄 |

|

|

二林社、馬芝遴社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

興吉城庄 |

|

|

二林社、馬芝遴社 |

|

|

生番空庄 |

|

|

大肚社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

生番空庄 |

|

|

大肚社 |

|

|

水尾城庄 |

|

|

日北社 |

|

|

水尾城庄 |

|

|

日北社 |

|

|

水尾城庄 |

|

|

日北社 |

|

|

白葉坑庄 |

|

|

北投社、斗六門社 |

|

|

白葉坑庄 |

|

|

柴里社 |

|

|

白葉坑庄 |

|

|

北投社、柴裡社、柴坑社、東眉社 |

|

|

虎仔耳庄 |

|

|

阿里史社 |

|

|

虎仔耳庄 |

|

|

阿里史社 |

|

|

虎仔耳庄 |

|

|

阿里史、眉裡社 |

|

|

大湳社 |

|

|

大湳社 |

|

|

大湳社 |

|

|

朴仔離、鯉魚潭 |

|

|

大湳社 |

|

|

大湳社 |

|

|

楓仔城庄 |

|

|

阿里史社 |

|

|

楓仔林 |

|

|

阿里史社 |

|

|

楓仔城庄 |

|

|

阿里史社 |

|

|

蜈蚣侖社 |

|

|

水底寮社 |

|

|

蜈蚣侖社 |

|

|

水底寮社 |

|

|

蜈蚣侖社 |

|

|

水底寮社 |

|

|

守城份社 |

|

|

山頂社 |

|

|

守城份社 |

|

|

山東東社 、岸裡社、鯉魚潭 |

|

|

守城份社 |

|

|

山頂社、北斗社、萬斗六、日北社 |

|

|

牛臥山社 |

|

|

葫蘆墩社、麻薯舊社、社寮角社 |

|

|

牛眠山 |

|

|

社寮角社、水底寮社 |

|

|

牛臥山社 |

|

|

葫蘆墩社、麻薯舊社、社寮角社 |

|

|

下史港坑庄 |

|

|

日北社 |

|

|

史港坑 |

|

|

日北社、粵籍漢人 |

|

|

下史港坑庄 |

|

|

日北社 |

|

|

上梅仔腳 |

|

|

日北社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

上梅仔腳 |

|

|

日北社 |

|

|

下梅仔腳 |

|

|

阿束社、眉裡社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

下梅仔腳 |

|

|

阿束社、眉裡社 |

|

|

九叢楓庄 |

|

|

北投社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

九叢楓庄 |

|

|

北投社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

珠仔山 |

|

|

北投社、南投社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

福興 |

|

|

粵籍漢人 |

|

|

福興 |

|

|

北投社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

邰牛坑 |

|

|

通宵社、粵籍漢人 |

|

|

邰牛坑 |

|

|

通宵社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

觀音山 |

|

|

粵籍漢人 |

|

|

觀音山 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

牛相觸 |

|

|

貓羅番 |

|

|

牛相觸 |

|

|

中港社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

桃米坑 |

|

|

|

|

|

桃米坑 |

|

|

北投社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

小埔社 |

|

|

粵籍漢人 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

五港泉 |

|

|

南投社、北投社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

笳苳腳 |

|

|

南投社、北投社 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

鐵砧山 |

|

|

|

|

|

~~~~~~ |

|

3.林仔城、恆吉城、梅仔腳,與東螺社、大武郡社、半線社、眉裡社、二林社、阿束社、馬芝遴社、大突社,以上八社係關係番社(伊能稱poauosa)。

4.水頭、枇杷城、珠仔山、史港坑、福興、十一份、中心仔、茄苳腳、鹽土庄、文頭橋、白葉坑,以上屬北投社系統(伊能稱白葉坑以外的系統為arikun,由斗六移住白葉坑之聚落系統稱為liao,但分離此二系統,缺乏正確根據,兩者相類似,故認為屬同一系統,比較方便)。

5.房里、日南、雙寮、水尾、牛相觸之一部份,從新竹方面移來taokas系統(移川子之藏 1931:37-43)。

以上的系統分類主要是根據語言資料,該五大系統其實就是五個平埔族別,依序是巴宰族、貓霧拺族、拍瀑拉族、洪雅族、道卡斯族。晚近則以洪敏麟的研究較為重要,洪敏麟認為,平埔族群是以「打里摺」(番親)的觀念合力拓墾,平埔族群入墾埔里盆地後的聚落是以血緣、地緣相結合而形成(洪敏麟 1973:4)。茲將洪敏麟所提及的平埔聚落整理如下:

~~~表格~~~

|

族 別 |

|

聚 落 名 |

|

巴宰族 |

|

烏牛欄、大馬璘、阿里史、大湳、蜈蚣侖、牛眠山、楓仔城、鐵砧山 |

|

拍瀑拉 |

|

水裡城、生番空 |

|

巴布薩族 |

|

林仔城、下梅仔腳、興吉城 |

|

洪雅族 |

|

水頭、珠仔山、福興、十一份、中心仔、茄苳腳、鹽土、文頭股、五港泉、牛洞、九叢楓、桃米坑 |

|

道卡斯 |

|

房里、日南、雙寮、水尾、牛相觸、日北、下史港坑、頂梅仔腳、邰牛坑 |

|

洪雅族、巴布薩 |

|

白葉坑、枇杷城 |

|

拍瀑拉、巴布薩 |

|

大肚城 |

|

巴宰族、巴布薩 |

|

眉裡社 |

|

巴宰族、洪雅族道卡斯族 |

|

守城份 |

|

~~~~~~ |

在洪敏麟所論及埔里盆地39個平埔聚落中,有34個單族聚落,只有5個是複族聚落,其中族勢最強的是洪雅族,形成了12個單族聚落,巴宰族和道卡斯族合計有17個單族聚落,單族聚落十分明顯,因此洪敏麟認為漢人尚未混入之前,平埔聚落是以「物以類聚」為主要的特色(洪敏麟 1973:25)。簡言之,伊能嘉矩與劉枝萬是以「番社」做為分析聚落組成的基本單位,而移川子之藏與洪敏麟是則以「族別」的眼光,對聚落進行系統性的分類。

過去的研究雖能使我們瞭解埔里盆地開發的歷史過程,但對平埔族群入墾後聚落形成的過程則闕乏完整解釋。譬如,〈思保全招派開墾永耕字〉言明,蛤美蘭社所踏出的埔地坐落在福鼎金,四界為「東至車路橫溝,西至溪界,南至山腳界,北至番社溝界」,由北投社、阿里史社、南北大肚社、萬斗六社等鬮分,該地大約是在茄苳腳南邊的埔地,但不知因何故,在此埔地附近形成的聚落如十一份庄、水頭庄、白葉坑等,若依上述各聚落表所言,則不見阿里史社或大肚社的蹤跡。隨著耕地的消長、部落址的改廢、社群間的互動等各種因素,各聚落的形成與分佈應是一動態的過程,然而過去針對土地拓墾過程的歷史性研究無法全然說明聚落的形成與分佈過程,上述的聚落表也只能說明在某一特定時期盆地聚落分佈的靜態情形。關於平埔族群入墾後的聚落形成、分佈過程及原因,唯洪敏麟曾提出解釋,他認為:平埔聚落以單族聚落居多,原因是為了配合以族別為單位的土地分割與共同勞作(鑿埤圳與開墾)的方便起見,而且也是為了在新開闢土地,盡守望相助的治安目的;對於部份聚落呈混居型態,洪敏麟指出原因有三:一是遲至道光末年、咸豐年間入埔者介入他族聚落,二是從原居地再移動他地,三是後來私人土地所有權之轉移所致(洪敏麟 1973:25)。

在前文的討論裡,我們看到這些西部平埔族群在遷徙過程中仍保有很清楚的「社群」意識,例如所有的協議都是以「社」為單位進行簽署。然而,在對於平埔族群

圖六 埔里盆地平埔族群聚落分布概況(採自陳正祥 1993:1009,圖395,經修改)

入墾後聚落的形成及分佈,晚近多數的研究者卻改以「族別」的單位來進行研究分析<ref>日據以降,多數的研究者以「族群」為基本的研究單位,例如洪敏麟、衛惠林、鄧相揚、謝繼昌、邱正略等人皆是。</ref>,如此的做法是否適當,筆者以為尚有可議之處。接著,筆者從祭祀活動的角度,重新檢討以「族別」研究埔里盆地平埔聚落的適宜性。

平埔族群之祖靈觀念非常濃厚,祖靈祭十分普遍存在,也就是所謂的「祭祖」,關於祖靈祭儀式的內涵、過程與分佈情形,非本文之主題在此暫不贅述。人類學者李亦園曾將台灣中部平埔族群的祖靈祭型態,稱之為「賽跑型的祖靈祭」,原因是在其祖靈祭中有一共同特色:少年的賽跑節目,此即《彰化縣志》中所言之「是日盛其服飾,相率走於曠,視疾徐為勝負曰鬥走」;平埔族群祖靈祭的最後一個節目,通常是飲宴與徹夜的歌舞,這在平埔各族中幾乎是不變的公式(李亦園 1982:36-37,46)。簡言之,台灣中部平埔族群的祖靈祭除了祭祖的祭祀活動外,尚有二種活動:一是少年賽跑的「鬥走」活動,一是宴飲與歌舞的活動。前者在埔里鄉間里人稱之為「走鏢」,宴飲與歌舞則稱為「牽田」<ref>「走鏢」與「牽田」皆為報導人的用語,是以閩南語發音,報導人指出為何比賽跑步稱為「走鏢」,是因為比喻快跑之人能跑的像箭一樣,箭的閩南語稱為「標」, 因此跑第一名的人稱為「頭標」、第二名的人稱為「二標」。「牽田」是指眾人一起手牽手環繞成一圈跳舞,由於所圍繞成的形狀像一區田,因此叫做「牽田」</ref>。「牽田」與「走標」之所以重要,是因為它是一個「集體性」的活動,如同「語言」一樣它也具有觀察人群分類的指標性作用。

根據筆者在今年(1996)對埔里盆地平埔聚落所做的初步田野調查裡,許多七、八十歲以上的老人在口述訪談裡表示,曾在少年時目睹或參與「牽田」與「走標」的活動,此二項活動在許多聚落都持續進行到日據末期,甚至遲至光復初期才告消失。雖然各聚落皆會舉行「走鏢」與「牽田」的活動,但舉行活動的日期皆不相同,祭祖的方式亦略有差異。茲將各聚落舉行「走鏢」與「牽田」的活動農曆日期整理如下:

~~~表格~~~

|

舉行日期 |

|

聚落名 |

|

7月1日及8月15日 |

|

生番坑 |

|

7月1日 |

|

大肚城 |

|

7月15日 |

|

八股 |

|

7月16日 |

|

日南 |

|

7月?日 |

|

紅瓦厝 |

|

8月15日 |

|

籃仔城 |

|

9月15日 |

|

雙寮 |

|

11月15日 |

|

烏牛欄、阿里史、蜈蚣崙、大湳、守城份 |

|

日期不明 |

|

十一份、水頭、枇琶城、茄苳腳、珠仔、山白葉坑、文頭股 |

|

~~~~~~ |

十一份等7個日期不明的聚落,報導人僅知曾舉行活動但已不記得日期了,其中十一份若依據伊能嘉矩的調查資料,則可知其舉行「走鏢」與「牽田」的日期是在7月20日至22日間選擇其中一日,全部儀式共四天(伊能嘉矩 1902)。除了舉辦日期的不同外,最重要的是在報導人口述資料裡,活動舉行的單位很清楚是以個別聚落為範圍,參與走標競賽的對象以該聚落為範圍,甚少有外人混入比賽,賽後依次分得「頭鏢」、「二鏢」等,「牽田」則一般是在當天夜晚依序至「頭鏢」、「二鏢」等各家輪流舉行。唯一的例外是,烏牛欄等社群不但舉行日期相同,且曾一度舉行跨聚落活動。相對於移川子之藏或洪敏麟的分類系統而言,房里、日南、雙寮、水尾、牛相觸之一部,是屬從苗栗縣沿海及大甲方面移來道卡斯族形成的聚落。在筆者的田野訪談中,這些分佈在鄰近地域的聚落,其個別的社群意識很清楚,無「同族」的概念,例如日南的稱呼是「日南番」、雙寮的稱呼是「雙寮番」、八股的稱呼是「通宵番」,彼此不認為是相關的社群。唯一的例外仍然是烏牛欄等社,在訪談中他們對於彼此的相關認同度較高,且語言如移川子之藏所言可分成pazeh與kaghabu二大類,雖口音及部份詞彙用語上有些差異,但彼此可互通。因此,若以分類系統而言,唯一有「同族」傾向的是烏牛欄等社群而已,其它社群則看不出有此傾向。而這些被研究者稱為「巴宰族」的社群有很清楚的自我族群認知,也可以被很清楚地區辨出來,例如它們常被稱為「散毛番」<ref>為何有「散毛番」的稱呼已不甚清楚。在埔里進行田野調查過程裡曾有一報導人說,「散毛番」的稱呼是因為他們習於在額頭前留一些頭髮,看起來較散亂之故。</ref>。

在當代的族群認知分類裡,亦有不同於日據時期之處,現今埔里地區在日常生活裡可以被明確指認為平埔熟番的便是「四庄番」。所謂的「四庄番」在用詞語上有廣義與狹義兩種用法,狹義是指,巴宰族在眉溪的四個聚落群:牛眠山、守城份、蜈蚣崙、大湳,廣義則亦包涵巴宰族在烏牛欄社區的聚落群:烏牛欄、大馬璘、阿里史。由於「四庄番」至今仍可被辨識出來,因此在日常用語裡「四庄番」一詞也常被埔里居民用來統稱現今埔里地區的平埔熟番。

根據前文的討論可知,道光末年埔里盆地平原地帶的開發已大致就緒,平埔族群遷徙的下限可能是在同治年間(1861-1875),光緒初年時盆地內的聚落分佈大致已成型,因此當伊能嘉矩在1897年抵達埔里盆地時,他所看到的景象應是平埔族群已成定居型態的聚落分佈情形,在他所調查的32個聚落中,由單一社群所構成的聚落高達24個,其它由二個以上社群所組成的聚落,多是因日後分社或合社的結果。以鹽土庄為例,伊能嘉矩說:「初北投社聚落、後斗六門社自白葉坑遷來」;又如枇杷城庄,伊能嘉矩說:「初兩社各自獨立,後合社」,下梅仔腳庄亦是相同情形。同樣的,從許多聚落名稱沿襲原居地平埔舊社名,也可以印証早期的聚落應多由單一社群所組成,例如劉枝萬亦曾指出:「非襲其故社名者,均係新成立部落,但是等諸社之構成內容不得而知」(劉枝萬 1958:84)。當然,經由通婚、土地轉讓、內部遷徙等各種方式,日久年深之後,聚落的組成自然有所改變,但無可否認的是初始之時,個別的社群意識頗為清晰。無論是伊能嘉矩的調查資料或筆者所採集到各聚落的祭祖儀式,顯示出從日據時期到當代個別的「社群」意識依然存在,如是的情況下研究者對於埔里盆地內平埔聚落的研究,以「族別」為單位來進行系統分類的適切性,實值得進一步的深思。

四、非結論

在撰寫本文的過程裡,族群分類問題一直令筆者深感困惑,族群分類問題出現在幾個不同的層面上。首先,因為在歷史文獻裡的記載單位是個別的「番社」,而近代的研究者則多習以「族別」為討論的單位,二者之間如何產生對應關係,不同的研究者經常因所需之不同而有不同的取捨標準,造成不同研究之間無法進一步的對話。其次,這種番社與族別之間「連連看」的對應工作,光復以來經常是在一種含混的狀態下進行,也就是說,許多研究者在使用某一種族群分類方法時,經常未加以說明或區辨,如此十分容易產生誤解或誤用。過去劃分「族別」的依據皆仰賴語言資料,然語言學家內部對於如何系統分類都還有不同的看法,更遑論平埔族群的語言資料十分零星匱乏,語言本身的變化是否能完全反映出文化的變遷也都還有爭論,筆者並是反對使用語言資料來進行族群分類,而是認為應有其他資料來輔佐或補強語言學的族群分類,語言不應成為族群分類的唯一標準。

由於台灣西部平原的平埔族群紛紛遷徙入墾埔里盆地,再加上盆地內原有的土著族群,使得埔里盆地的族群問題比其他地區來得更複雜,也因此在研究埔里盆地時族群分類問題益發嚴重。事實上,相同的問題也普遍出現在其他區域的平埔研究中,因此筆者以為,關於族群分類的問題實有必要重新進行檢討,很可能許多目前我們對許多熟番社群所襲用的族群類別是某些誤解下的產物。換言之,清代各熟番社群與近代平埔族群族別之間的關連性有必要重新耙梳,現此階段的釐清將有助於不同研究的對話,平埔研究的成果才能不斷的積累,否則平埔研究只能在原地踏步,無法往前推進。

一個區域的研究須由歷史性的研究再配合上現時性的研究才可能提供完整的瞭解,換句話說,區域研究必須整合史料文獻與田野調查二者方能說明其發展歷程。近代對於埔里盆地相關的研究固然不少,但多數集中歷史性的研究,筆者在進行初步的田野調查時,發現許多時候所採集到田野資料其所對話的對象竟然都須回到日據時期或戰後初期的研究者,足見晚近的田野調查工作實在有待加強,因為許多因史料文獻闕乏而無法解釋的問題,可能必須到田野裡尋找答案。埔里地區的研究還有一項特點:自伊能嘉矩以降,多數的研究者十分關注平埔族群「漢化」的問題,至今幾乎從未間斷過,然這種不同族群間文化接觸後所產生新的文化現象,如果能在整個區域裡來討論將可以有不同的研究視野,這也是未來研究可以繼續發展的方向。

如前言所提,本文原希望能初步提出對埔里盆地的區域性理解,做為筆者日後進一步研究的基礎。顯然,本文只能夠發現問題,而無法解決許多疑問,因此僅提出一些研究感想做為本文的結語。

註釋

<references />

參考書目

石再添、鄧國雄、張瑞津、黃朝恩:1977 〈濁大流域的聚落分佈與地形之相關研究〉《臺灣文獻》28(2):74-95。

芝原太次郎:1941 〈昔日的埔里社〉《民俗台灣》1(4,5):34-36、43-45。

伊能嘉矩:1899 〈埔里社平原的熟番〉《番情研究會雜誌》2:31-55。 :1902 〈台灣平埔番中的祭祖儀式〉《東京人類學會雜誌》190:129-135。 :1909 〈埔里社的平埔蕃聚落〉《東京人類學會雜誌》281:437-440。 :1957 《台灣番政志》台北:台灣省文獻委員會。

李亦園:1982 《臺灣土著民族的社會與文化》台北:聯經出版社。

林朝棨:1954 〈南投縣地理志〉《南投文獻叢輯》12:1-265。

邱正略:1992 《清代臺灣中部平埔族遷移埔里拓墾之研究》東海大學歷史研究所碩士論文。未出版。

周文元 修:1960 《重修臺灣府志》台灣文獻叢刊66,台北:台灣銀行經濟研究室。

周鐘瑄 修:1959 《諸羅縣志》台灣文獻叢刊141,台北:台灣銀行經濟研究室。

周璽修:1962 《彰化縣志》台灣文獻叢刊156,台北:台灣銀行經濟研究室。

吳坤明 譯:1986 《臺中縣下移民調查書》見於台灣慣習記事(中譯本)2(2):49-57。

洪敏麟:1975 〈住民志平埔族篇〉《南投文獻叢輯》21,南投:南投文獻委員會。 :1977 〈住民志平埔族篇〉《南投文獻叢輯》23:1-44。

施添福:1989 〈試釋臺灣土牛紅線〉《臺灣風物》39:(2):95-98。 :1994 〈清代臺灣竹塹地區的土牛溝與區域發展〉《臺灣風物》40(4):1-68。 :1995 〈清代台灣岸裡地域的族群轉換〉見於潘英海、詹素娟主編,《平埔研究論文集》:301-332。台北:中研院台灣史研究所籌備處。

郁永河:1959 〈番境補遺〉見於郁永河著《裨海記遊》台灣文獻叢刊44,台北:台灣銀行經濟研究室。

姚瑩:1957 〈埔裡社紀略〉見於姚螢著《東槎紀略》台灣文獻叢刊7,台北:台灣銀行經濟研究室。

黃叔璥:1957 〈番俗六考〉見於黃叔璥著《臺海使槎錄》台灣文獻叢刊4,台北:台灣銀行經濟研究室。

許達然:1996 〈械鬥和清代台灣社會〉《台灣社會研究季刊》23:81。

高拱乾 修:1960 《臺灣府志》台灣文獻叢刊65,台北:台灣銀行經濟研究室。

夏獻綸:1962 《臺灣輿圖》台灣文獻叢刊7,台北:台灣銀行經濟研究室。

移川子之藏:1931 〈埔里的熟番聚落〉《南方土俗》1(2):11-19、1(3):37-44、2(1):1-5。

張耀錡:1951 《平埔族社名對照表》另冊。台北:台灣省文獻委員會。

張炎:1976 〈論日月潭的得名時代及其諸異名〉《台灣文獻》27(4):23-40。

張素玢:1995 〈龍潭十股寮蕭家〉見於潘英海、詹素娟主編《平埔研究論文集》: 99-126。台北:中研院台灣史研究所籌備處。

陳正祥:1993 《臺灣地誌》台北:南天書局二版。

陳錦榮 譯:1986 《臺中縣下移民調查書》見於台灣慣習記事(中譯本)1(12):225-232。

溫吉 編譯:1957 《臺灣番政志》台中:臺灣省文獻委員會。

溫振華:1996 〈清朝朴仔籬社遷移史〉見於《第二屆中國邊疆史學術研討會論文集》:265-275。台北:師大歷史所及蒙藏委員會。

鈴木滿男:1988 《漢番合成家族的形成與開展》日本山口大學文學部博士論文,未出版。

鄭喜夫:1976 〈清代台灣「番屯」考〉《台灣文獻》27(2):111-130、27(3):59-89。

劉枝萬:1951 《臺灣埔里鄉土志稿》未出版。 :1958 《南投縣志稿開發篇》南投文獻叢輯6,南投:南投文獻委員會。(1978)

劉良壁 修:1962 《重修台灣府志》台灣文獻叢刊74,台北:台灣銀行經濟研究室。

鄧相陽:1990 〈平埔族古文書溯源〉見於《台灣史研究暨史蹟維護研討會論文集》:375-422,台南:成功大學、台南市政府。

鄧傳安:1962 《水沙連紀程》見於鄧傳安著《蠡測彙鈔》台灣文獻叢刊第9種,台北:台灣銀行經濟研究室。

衛惠林:1981 《埔里巴宰七社志》台北:中央研究院民族學研究所。

謝繼昌:1973 〈水利和社會文化之適應:籃城村的例子〉《中央研究院民族所集刊》36:57-77。 :1979 〈平埔族之漢化:台灣埔里平原之研究〉《中央研究院民族所集刊》47:49-72。

藍鼎元:1958 〈紀水沙連〉見於藍鼎元著《東征集》台灣文獻叢刊12,台北:台灣銀行經濟研究室。

關口隆正著、陳金田譯:1958 〈台中地區移民調查區〉《臺灣風物》30(3):31-50。