再談臺灣北、東部地區的族群分布

劉益昌 著 原刊於 平埔文化資訊網

摘要

本文討論從淡水河口到花蓮北部奇萊平原之間海岸、平原地帶的族群,藉著已知的歷史文獻、語言資料、民族誌資料以及考古資料將1800B.P.至20世紀初年族群或人群的分佈予以初步描述,並根據族群與人群的分佈與變遷,討論以下四點相關現象:

1.從史前文化的觀點,十三行文化時期文化從早期到晚期的主要擴散方向是從北海岸向東、向南。

2.族群或史前文化的分佈並非一成不變,不只在空間區位有犬牙交錯的分佈狀態,在時間層上也有這種可能。

3.十三行文化晚期的舊社類型,可能演變自三貂地區福隆、仁里等遺址所代表的「福隆類型」。

4.巴賽語從十七世紀至二十世紀初的擴張現象,可能來自巴賽語是當時本地區的共通語。

關鍵字:十三行文化、舊社類型、福隆類型

前言

1992年10月「平埔研究工作會」這個非正式組織運作至今已將近四年,這一群猛啃學術雞肋的人們,從艱辛的研究過程中提出少許看法,企圖對七○年代中期以來平埔研究空白的遺憾予以彌補,這可說是「平埔研究的再思考與再出發」(潘英海 1995),同時也是「在台灣島的基本空間單位上,以島上人群作為研究主題」的「台灣島史」(曹永和 1990:8)概念呈現的一部分。當然也是實踐「要研究台灣數千年的歷史就非從平埔族入手不可」(李壬癸 1995:Ⅰ)的理念。除了學術工作的那份傻勁以外,恐怕外在大環境的變化也會引起學術圈內同仁的質變吧!

今年四月初高雄醫學院神經內科主任陳順勝,在台北醫學院主辦的「原住民健康研討會」中發表「台灣與西太平洋島嶼南島語族的健康問題」,演講中提出醫界從1990年以來對台灣居民從事有關血緣認定有關的研究,其中台大醫學院從事的台灣不同族群的組織抗原(HLA)及粒腺體核酸(Mitochondrial DNA)的普查,就發現高達88%的所謂「漢人」與目前中國大陸的漢人不同,而是介於南島民族的原住民與漢人之間<ref>這個論證經求證於中研院民族所許木柱先生,可能資料使用略有差異,因此結論並不正確。</ref>。這些推論其實就是在台灣人類學界及歷史學界經常引用民間所說的「有唐山公無唐山媽」,這是早為台灣研究者所周知的一件事,但是擁有充分的科學證據,仍然引起大家的注目與討論。而且從九○年代以來北部台灣的凱達格蘭族與噶瑪蘭族,在八里污水處理場與十三行遺址衝突,核四建廠興廢與族群意識重建等議題上一再出現,成為吸引眾人注目的焦點。

當然北部地區族群分類、互動及其分布與歷史發展的議題,在「平埔研究會」同仁及其他學者間也是一直被提出討論的重要議題,因此筆者擬針對這個區域族群分類的立場,再提出一些個人的看法與大家一起討論。此次再談台灣北、東部地區的族群,目的不在於釐清台灣北、東部地區有幾個族群,而在於藉此重新說明區域研究中幾個相關的概念。選擇本區域的主因是由於平埔研究中,北部的台北、宜蘭地區是近年來研究較多,學科互動較為頻繁的區域。做為一個研究的區域,台灣北部地區可以有很多不同的分類,或以行政區域劃分,或以自然界劃分,或以人文的角度劃分,由於學者各有不同的意見,因此很難將區域界限予以明確的定義,尤其是討論的時間深度增長,其地域區分也會隨著時間、人群、自然環境的改變而有所變遷,當然也會隨著研究者的材料而變化,因此本文的北部、東部地區與前文(劉益昌 1995)的北部沿海地區略有不同,大致以台北縣淡水河口至花蓮縣北半部的奇萊平原之間為主要的範圍,包括地理區域的部分北、東部地區,因此主題也隨之使用北、東部地區。

研究前的理解

研究區域

本次研究區域台灣北、東部地區,在地形及行政上,可以雪山山脈大分為北部及東部二大部分。由於雪山山脈北側末端低緩,以及海岸交通往來便利,事實上目前北、東部地區並無真正區隔。假如以人類活動的自然條件配合近、現代人文生態的觀點而言,做為研究區域的北部包括台北盆地和北海岸地區、東北海岸地區;東部則包括蘭陽平原、蘇澳新城間海岸、加禮宛平原等幾個較小的區域。這幾個區域之間的自然環境及變遷過程略有不同,到目前為止,自然條件仍積極的影響人類的活動。分別概述如下:

台北盆地

盆地外形略呈三角形,範圍大致與20公尺等高線一致,由大屯火山群、林口台地及中央山脈北段邊緣的丘陵包圍而成。盆地原與鄰近的林口台地高度相近,由於斷層陷落而形成。從全新世初期以來,由淡水河及其支流大漢溪、新店溪、基隆河及其他小支流,將曾經一度為漫漶大湖的台北盆地,沖積成地勢低平的平原。盆地東南高西北低,由於局部構造運動仍持續進行中,因此盆地內受自然營力影響的改變至歷史時期仍持續進行當中。最有名的一次就是西元1694年,郁永河在《裨海紀遊》中記載的大地震,導致盆地西北側社子附近的陸沈現象。

北海岸地區

西起淡水河口,東至三貂角附近的台灣北部海岸地區,地形上包括沿岸及其背後的丘陵山地。區域內主要的地形因素,在西為大屯火山群,在東為雪山山脈北端山地,大致在海岸地區以野柳岬為界,陸域則以瑪鋉溪為界,分為北部與東北部兩個區域。

西段的北海岸地區在大屯火山群北側及西側,擁有廣大的紅土階地緩坡,階地面概向海岸緩傾,多已開闢成為梯田,種植水稻及旱作。河流圍繞大屯及觀音兩大火山群呈放射狀,主要有瑪鋉溪、磺溪、老梅溪、八連溪、大屯溪、興化店溪、下圭柔山溪、公司田溪以及淡水河南岸的紅水仙溪、林口溪等;至於淡水河與前述各溪不同,匯集雪山山脈西北側的溪流形成一個具有航行之利的廣大河系,由關渡流出台北盆地,在淡水出海。這些溪流切割紅土階地,形成山谷,供給水源,為早期及目前人類生活及農業灌溉用水的來源。區域內較大的聚落為八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里等行政中心所在的聚落,海岸除突出的麟山鼻、富貴角等岬角之外,大致較為平緩。溪口附近常形成平直砂岸,沿岸並有砂丘分布。

東北海岸地區

東段的東北海岸地區是野柳岬至三貂角之間的海岸,因山脈方向,亦即地層之構造線與海岸線相交,因此山地逼近海岸,造成不少岬角與優良港灣,海岸只有狹小的海灘斷斷續續分布,有時海崖直接臨海,因此幾乎沒有海岸平原,但海岸後方與丘陵山嶺之間,則有狹小的海階,尤其是三貂角與鼻頭角之間,海階相當明顯,區域內較大的溪流只有雙溪,其他較小的有田寮河與石碇溪。在雙溪口與石碇溪之間形成一處較大的沿海平原,海岸並有砂丘發育,平原並沿著雙溪平緩的河谷向上游延伸,是本區域最重要的農業及聚落之所在,基隆灣則是一處天然港灣,沿著灣澳有狹小的海岸平原。區域內除了天然良港基隆為一個大港埠之外,其餘聚落都不大,重要的有鼻頭、澳底、貢寮、雙溪、福隆。

蘭陽平原

位於台灣東北海岸,大致呈等邊三角形,每邊長約三十公里。除了面向太平洋的一邊外,其它兩邊則為高山所圍繞,西側是雪山山脈,南側是中央山脈。在構造上,蘭陽平原是沖繩海槽西端部份。海槽的構造特性使蘭陽平原成為持續下降的沈降帶,外型呈三角形,頂點在西南方,以蘭陽溪下游為中線,東北向太平洋的方向展開,呈喇叭狀。愈近蘭陽溪入海處下降率愈大,根據近六十年來統計,下降最高可達每年約45公厘(陳惠芬 1984:133)。這個持續下降的地區,還好有源自西南側山區之宜蘭濁水溪(蘭陽溪),挾帶泥沙沈積而形成廣大的河口沖積扇三角洲。

蘭陽平原地勢平坦,周圍丘陵邊緣海拔高度不超過100公尺,平原上大致在海拔二十公尺以下,平原上河流縱橫溝渠密佈,水產豐富,早年大多有水運之利,平原東邊有一多重帶狀的極狹長海岸沙丘,是海潮及東北季風所造成的沙丘,呈南北向,寬約200至700 公尺,北段較窄,南段較寬,平均高度約10公尺,是阻擋從東北側而來的東北季風最好的屏障(陳正祥 1993:771)。近年來由於蘭陽溪大量採取砂石使得砂源不繼,再加上沿海地區大量抽取地下水,使得海岸後退的情形相當明顯。

蘇澳新城間海岸地區

本區域主要為中央山脈北段東側臨海的大斷層崖區域,由北方澳至立霧溪口全長約60公里,大多是臨海高差達 300-1200公尺斷崖。其間海岸地帶僅蘇澳灣及東澳溪、南澳溪、和平溪、立霧溪等幾條較大河流的入海處形成的河口三角洲較為低平,是史前及近代人類居住活動的主要場所。較大的和平溪及立霧溪河流中下游同時擁有不少高位河階面,除了是泰雅聚落分布所在,經過調查立霧溪中、下游河階也發現大量史前遺址,說明此處也是早期人類居住的地區。

奇萊平原

位在新城到花蓮市之間,是立霧溪沖積扇平原南半與花蓮隆起海岸平原北半聯合而成的海岸平原地區,地區狹長,西側為高峻的中央山脈東側,東側則為平緩而略向內凹的沙岸,其間有三棧溪自中央山脈向東流入太平洋。平原上除了沖積扇所形成的不同高度階面之外,平原部分地形平坦,表面以含細粒的黑褐色砂質土壤組成,為相當優良之旱作農地。此外舊期沙丘則分布於平原東側與海岸平行,由於新期沙丘阻擋於外側,目前已逐漸夷為平緩坡地。根據日據時期以來的研究,這些海岸沙丘向北直到南澳溪之間均產砂金。

目前研究狀態

台灣北、東部地區除了台北盆地之外,漢人進入大規模開發的年代較晚,原住民族群在本地區逐漸涵融在台灣近代歷史的腳步也較晚。同時從十七世紀初到中期西班牙人、荷蘭人,由於政治統治的原因,也留下較多的文字可供參考。除日治時期以來,歷史學者、民族學者、語言學者長久累積的資料以外,近年來考古學者也投入這個地區的研究工作。由於資料的累積及新資料的不斷出現,九○年代以來學者對本地區的討論有不斷且逐漸增溫的趨勢,例如李壬癸先生從語言學立場討論族群分類及移民,以語言特徵重新釐定族群分類,建立新的分類架構,及移民層時間先後順序(1991、1992a、1992b、1993、1995b、1995c)。土田滋先生也再次從語言資料檢討族群分類與分布的問題(1992)。詹素娟從文獻與口傳史料配合考古學、語言學的資料探討噶瑪蘭族的來源、分布與遷徙,並且牽涉蘭陽平原中的其他原住民族群(1995),同時重新思考以台北盆地為中心的十七世紀北部住民之分群與地域關係(1996a),並且從「一個歷史族群的族群歷史,…思考族群與土地的關係…討論族群與現代所謂『國家』之間的關係」(1996b)。

溫振華則以契約的研究說明三貂社群、秀朗社原有的地域範圍(1995a、b、c);而於近年不幸去逝的台灣研究長者中村孝志先生,也在晚年補充豐富的資料,重新回溯十七世紀中葉的淡水、基隆、台北以及荷蘭人在台灣東部的探金事業,尤其是關於哆囉滿的討論,可說已成定論(1991,許賢瑤譯 1992a、b)。至於Jose Eugenio Borao(鮑曉歐)則以十七世紀初西班牙人的文獻為主要根據,參考1654年荷蘭所繪的地圖說明西班牙文獻資料中的台灣北部原住民(1993),提供研究者寶貴的資料,並引申說明西班牙人統治時期族群分布、語言文化與社會經濟的狀況。

至於考古學的研究則在於重新界定發現過的遺址,以及進一步的詳細調查研究,以增加新資料或重新解讀遺址(連照美、宋文薰等 1992;劉益昌 1992、1995a、b、1996)。此外筆者也針對本地區中年代較晚,可能與原住民族群連繫的史前文化重新予以分類思考(1995c、d),企圖延伸族群歷史的時間深度與空間廣度(1995e)。

從上述研究看來,過去的史前或歷史研究與現代之間似乎有了重新連繫的機制,使得族群、土地、國家之間的複雜關係,並不是一面倒向國家或者強勢文化,因而有了辨證、討論的空間,甚至有重新釐定的可能。

問題

從上述九○年代以來研究的舉例,我們清楚可以看到本區域蓬勃研究的景況,到目前為止,學者們已經各自解決了一部分問題,但對於族群的分類或來源仍有不同的意見。例如有關族群語言分類中巴賽(馬賽 Basai、Vasai)、凱達格蘭(Ketagalan)、龜崙(Kulon)、猴猴(Qauqaut)、哆囉美遠(Torbuan)等語言或方言,語言學者李壬癸、土田滋兩位先生的看法不盡相同。關於族群遷移方面,李壬癸先生認為「從語言的分支和地理分布看來,哆囉美遠是由北部向南遷移,沿海到達宜蘭靠近海岸的地方(今宜蘭縣壯圍鄉新社村)定居。」(1995b:76、1995c:29);而詹素娟則認為是從南往北遷徙的(1995:61-62)。廣義凱達格蘭族的起源,李壬癸與劉益昌都認為起源於淡水河口附近(李壬癸 1995c:35;劉益昌 1995c:13),詹素娟認為來自於南方(1995:61、73)。至於在族群分類上,詹素娟認為哆囉美遠人的祖先與噶瑪蘭人、巴賽、猴猴人是同源的(1995:61、73);李壬癸先生則認為噶瑪蘭人與巴賽人、猴猴人是有相當大的差異(1995)。這當然牽涉到同源這個字眼的定義,但從詹文的字裡行間可知同源是相當晚近的事。

上述這些問題只是其中的一部分,但已有這麼多的差異,筆者認為除了資料不足外,研究的方法也有某些問題存在,為了不負「科際整合落實於平埔研究的期待」(潘英海 1995),值得同仁更進一步深入研究,因此筆者根據觀察,再次提出有關這個區域族群分布的時空狀態,與大家共同討論。

東北部地區族群分布試擬

根據上述九○年代的研究成果以及學者研究的結論,筆者認為從語言、古文獻資料、口傳、民族學資料、考古學研究等不同面相來說,這個區域族群分布狀態持續在變遷中,因此我們目前所知的族群分布狀態,其實只是最近十九世紀末期二十世紀初期所知的假設性穩定狀態,其間仍有不少變遷。筆者是從已有的各種資料進行初步的綜合,列舉近代上溯至史前時代晚期的幾個變遷階段,試擬其分布狀態,作為不同階段族群分布的假設性穩定狀態說明其變遷。

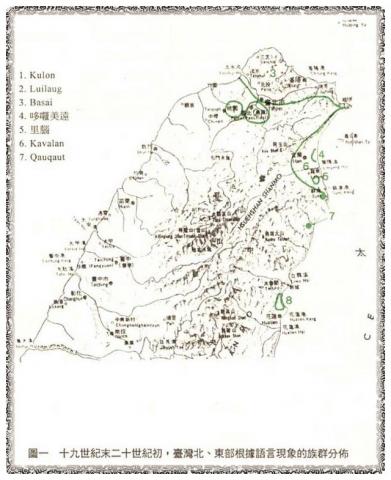

十九世紀~廾世紀初

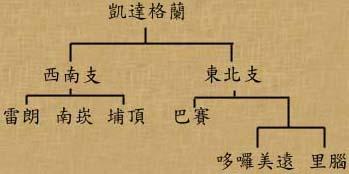

李壬癸先生最新所提出的分類方式

李壬癸先生最新所提出的分類方式 圖一

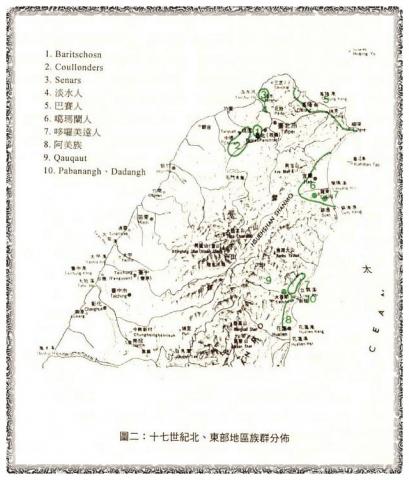

圖一十七世紀~十八世紀初

這個階段主要根據西班牙人及荷蘭人統治北部地區時的各種文獻資料,其中最重要的是西班牙人的記錄以及荷蘭時期人口統計資料中的分類,以及根據這些文獻資料所做的研究與推論。由於時代相隔較遠,因此學者較少提出意見。大致上本地區除了漢人及泰雅族以外的族或族群,包括:

Baritschoen人

Baritschoen人見於荷蘭戶口表中,多年的記錄包括3個聚落,翁佳音曾透過地名Gaijsan就是現代“海山 ”的考證,認為Baritschoen人的村落,大概在八里至龜山一帶(1990:110、1991),詹素娟進一步論證應分布於台北盆地南側,今新莊、五股、泰山、樹林一帶(1996a)。1654年「淡水及其附近村落並雞籠嶼圖」,雖然在圖中淡水河南岸以及說明之中並未提及Baritschoen人,但仔細觀察在淡水河南岸觀音山麓確有一個聚落存在<ref>本次會議論文發表後,翁佳音先生進一步指出Baritschoen應該就是八里坌(翁佳音 1996:個別交談),從發音及相關地理位置而言確有這種可能。 </ref>。

Coullonders(龜崙人)

這種人也見於戶口表中,在荷蘭時期被單獨歸類,擺在Baritschosn人之後,由於龜崙社的地望,一向被認為在淡水河主要支流大漢溪西側,今龜山鄉龜崙嶺附近,最後階段1654、55年的統計共有聚落11處,人口942人(許賢瑤譯 1996:147),以聚落及人口的數量而言,自不可能集中於龜崙嶺,因此可能分佈於略廣的地區。

最近語言學者認為,龜崙語與賽夏語似相關(Tsuchida 1985;土田滋 1992:27;李壬癸 1996:40),純粹從荷蘭時代已知位置的各群人的相對位置以及西元1654年古地圖說明30:「至龜崙山脈」的地理位置對應,筆者同意詹素娟(1996a)的說法,應在大漢溪中、下游兩側台地、丘陵地區。但是目前該地區並無史前時代晚期遺址的發現。

Senar人(講Senar語的人)

根據西班牙時代的文獻,當時巴賽語通行於台灣北部,但至少與其他兩種語言並存:一種是淡水河口北岸的Senar語,另一種是淡水語(Borao 1993:117)。Senar是否即為「1654年淡水及其附近村落並雞籠嶼圖」中的42:Sinak,應無疑義。由於中村孝志認為「淡水河口的 Senar,即現在的庄內」(1991:122),詹素娟曾比定Sinack為淡水社,43:Sinackse River為公司田溪(1996a),從上述地圖的地理位置上也許可以說Senar人居住在今淡水背後的紅土台地面上。最近翁佳音認為Senar不是淡水社,應是林子,也就是位於今淡水市區北約2.5公里左右的林子聚落(1996個人交談),從相對的地理位置而言筆者相當贊同。根據1632年 Esquivel的報告,林子的居民總共由8-9個小村社組成,在西班牙人佔據本地區時曾往山區遷移,後來西班牙人又想設法將這些小村社遷回原來居住過的地方(翁佳音譯 1995:107-108)。也許這個地方就是今1654年地圖上所見的42:Sinak聚落。

淡水人(講淡水語的人)

十七世紀上半葉西班牙人統治時期,曾將統治區域區分為三個省,即Tamchui(淡水)、Cabaran(噶瑪蘭)及 Turoboan(哆囉滿),以及一些不屬於這三個省的重要村社或地區,例如Caguinauaran(基瓦諾灣,即三貂)、 Quimarri-Taparri、Senar、Pantao等(Borao 1993:102),如前段所述,除巴賽語、Senar語之外,淡水省區另外有一些人講淡水語。講淡水語的人是否是荷蘭戶口表淡水地方村落中一部份淡水河流域、Pinorowan流域的人呢?目前不敢比對,但可能性應該相當高。這也就是說有可能是後來指為Ketagalan或Luilang的人群。

巴賽人

雖然巴賽語是當時西班牙人統治地區原住民族群的共通語,但根據西班牙時代的資料知道,巴賽語的中心是在 Quimaurri-Taparri一帶(Borao 1993:106)與三貂(基瓦諾灣Caguinauaran)為其三大社群,1620年代西班牙統治初期Quimaurri-Taparri的位置應在今基隆港灣一帶,另外可能有一些小聚落分佈於鄰近的海岸或丘陵地區,Taparri在西班牙人統治初期未建城寨之時,中心在今和平島(翁佳音譯 1995:107),根據大約完成於西元1626年前後的「台灣島西班牙人港口圖」聚落位於和平島的南側灣澳(李毓中 1994),1654年的地圖上已經不見聚落,可能遷到今淡水北側一帶(中村孝志 1991:121),從考古資料而言,也許也分佈到三芝、金山、萬里一帶;中村先生認為Quimaurri在今大沙灣一帶(1991:121),也就是「台灣島西班牙人港口圖」(李毓中 1994)中位於和平島的南側對岸灣澳的聚落,這個聚落到1654年的地圖上仍在原位置,即53:Quimourye,只是在聚落東西兩側各蓋了一間教堂,這個地點的位置也許就是日治末期考古學者發現的大沙灣遺址(金關丈夫、國分直一 1967:31-32、1979:56-58);至於三貂社位置應是今日雙溪口北岸的舊社遺址,後來遷移到雙溪稍上游今新社聚落。荷蘭統治時期基本上也是相同(盛清沂 1962:103),兩地都發現舊社類型的陶器(劉益昌 1995:75-76)。在戶口表中Cajpary(沙巴里)<ref>中央研究院台灣史研究所籌備處的翁佳音先生認為Cajpary的C可能是書寫體T( )之誤。</ref>、Quimaurie(基隆)、St. Jago(三貂)是巴賽人的村落,但Cajpary沒有戶口記錄,另外在「淡水地方及淡水河流域」的最後放入Tappare聚落,這個聚落應該就是1654年地圖位於淡水河北岸的35:Tappary of Basayo drop(中村孝志 1991:128),說明荷治時期Tappary的一部份已經搬到淡水地區。事實上從乾隆38年(1775)三貂社與金包里社、大圭籠社三社土目共同簽訂賣掉八堵一帶三社共有獵場的地契(溫振華 1995:109-110),也可顯示三社群之間的密切關係,從上述資料說明巴賽人的分布地是金山至三貂角之間的北海岸及其背後的丘陵地,這群人的人數雖然不算多,但是在當時卻是一個強勢的族群,活動力強且廣泛。

噶瑪蘭人

噶瑪蘭省在西班牙人統治時期是一個至少有40個以上大而且良好村社的區域(翁佳音譯 1995:105),這個龐大族群分布範圍即為今蘭陽平原地區,最南端為Catalina港灣(即今之蘇澳灣)。在荷蘭戶口表中稱為Cabalan是擁有 40多個聚落,總人口數一萬人前後的大地區,根據後來的歷史及語言資料知道大部份是噶瑪蘭族,不過在今日的研究資料看來蘭陽平原族群可能稍複雜(詹素娟 1995),有待進一步研究釐清。

哆囉美遠人

雖然前段所述蘭陽平原在西班牙人統治時期主要是噶瑪蘭人,但根據西班牙人及荷蘭人統治時資料,哆囉美遠人的聚落(Quitalabiauan)就已經出現在當時的村落之中(中村孝志 1936),因此平原當中應有哆囉美遠人,是否形成較多的聚落群,目前甚難說明,可能有一些社,如後來的里腦與歪仔歪社,也可能是哆囉美遠人的一份子(詹素娟 1995:53)。不過在當時哆囉美遠人的分布可能不只在蘭陽平原地區,根據馬淵東一(1931)、移川子之藏與馬淵東一(1936)、福留喜之助(1939)、中村孝志(許賢瑤譯 1992a、1992b)的考證,從立霧溪口以北至大清水溪之間的Kanaongan,是哆囉美遠人早期在立霧溪口附近的居住地,也就是說哆囉美遠人的分布至少在蘭陽平原與立霧溪口這兩個區域。做一點大膽推測,也許兩地之間的沿海小平原河口三角洲如東澳、南澳、和平<ref>論文發表後,筆者於85年7月前往蘇澳鎮朝陽里海岸遺址進行發掘工作,果然發現可能與哆囉美遠人相關的十三行文化普洛灣類型的文化層。</ref>。也是他們居住活動的場所。從近代語言資料得知這群人其實與巴賽族的三貂社接近,在當時也許屬同一 “族”。

這個訊息同時也說明Borao(鮑曉鷗)認為Turoboan省位於基隆與三貂之間(Borao 1993:104-105),實受了Turoboan產金的訊息所影響,直接與現代產金的九份連上關係所造成的誤解。不獨從所轄的村落自Turoboan以南的諸村落可辨認出不少為阿美族的聚落(詹素娟 1995:62),而且從地形、氣候等自然條件上也可知道,所比擬為Turoboan的九份附近並無產金的沙丘海岸,基隆、三貂之間的岩岸及丘陵的自然環境無法維持11個很大的村落。而就Esquivel神父所報告的San Salvador(和平島)與馬尼拉海岸之間的社群、聚落與地區順序而言,Turoboan也在Cabaran(噶瑪蘭)省之南,從實際而言西班牙人當時的了解並無錯誤。

阿美族

在本次研究區域南邊,前述Turoboan村社以南可能大部分都是阿美族,其中西班牙時代的Tatarama 應該就是位於花蓮港西側的阿美族舊社Tallarama(許賢瑤譯 1992a),而Saquiraya應該就是後來所稱阿美族Sakitsaja群的部落。所以這個時候立霧溪以南,美崙溪以北的加禮宛平原應是阿美族人最北邊的分布地,大致有3-4個村社同時存在,這些阿美族可能是後來所知分布最北邊的沙奇拉雅(Sakizaya)群,這些人群早年彼此互相接觸,因此噶瑪蘭族稱阿美族即為沙奇拉雅(Sakizaya)。

猴猴人(M?k-qaolin)

雖然在西班牙人及荷蘭人的文獻上,並未出現現猴猴人,但從泰雅族東移時口碑中的M坔k-qaolin人的諸多考證中,詹素娟歸納出M坔k-qaolin人就是後來的猴猴社人的祖先,原來居住在Takili溪及其支流流域,在西元1660-1740年間,因躲避東遷的泰雅族太魯閣群及陶塞群的壓力而遷至蘇澳南方的猴猴高地(詹素娟 1995:64-72)。根據口碑,猴猴人住在山地,盛行狩獵,但也不到深山(馬淵東一 1931:464),其在原居地Takili地區是否如此,則不得而知;不過從泰雅族的口碑而言,猴猴人在Takili地區似曾分布到山地地區(馬淵東一 1931:464)至於分佈的確切位置尚不可知。筆者曾經認為以以普洛灣遺址為代表的十三行文化普洛灣類型的主人,可能是M坔k-qaolin人(劉益昌 1990:363-366),也許需修改為「M坔-qaolin可能是使用普洛灣類型文化遺物人群的一部份」。至於為什麼西班牙、荷蘭的文獻中始終未見M坔k-qaolin人的蹤影,個人以為可能M坔k-qaolin為下述二群人之一,且以東遷泰雅族的說法,M坔k-qaolin實際居住至少在立霧溪中游以上,西荷均未曾深入山地地區,因此未能直接見到M坔k-qaolin人。

Pabanangh與Dadangh人

這時期除了前述的族群外,在荷蘭文獻中記載產金之地Tarraboanag(哆囉滿),當地住民有Tarraboang、Pabanangh、Dadangh三種人,分別使用不同的語言(許賢瑤譯 1992a:102-103),其中Taraboang即前述之哆囉美遠人。另外二種則尚不知是那一群人。根据中村孝志依荷蘭文獻所做的敘述: #Tarraboang人與Dadangh人連年不斷在天氣惡劣之際於河流下游的岸邊採砂金。相對的,Pabangh人在一年當中,有三個月不只在上游而且在下游採得多量大粒的金<ref>本段譯文與原出略有差異,係許賢瑤先生於85年7月16日來電指正,在此敬致謝意。</ref>。(許賢瑤譯 1992a:103)

從這段話,我們清楚可知Dadangh人應居住於Takili溪下游,而Pabanangh人可能居住於Takili 溪中下游。這兩群人中是否就有前述猴猴人(M坔k-qaolin),從地理位置而言,可能性相當大。至於住在更深山的Parrougearon中村先生認為應是泰雅族的一部份(許賢瑤譯 1992a:106)

圖二

圖二400B.P.~ 850B.P.(約十二世紀中葉~十六世紀末葉)

這個階段與下述的850-1800B.P.的階段,都已經是沒有文字記載的史前階段,主要靠考古學所研究的史前時代文化來說明。從考古學的立場而言,雖然一個考古學文化未必是一個民族或族群,但是仍有相當緊密的關係。但筆者認為透過對於史前文化及其地方性類型文化較為細緻的分析研究,應該可以使我們延伸無文字記載族群歷史的時間深度,同時也可以了解當時人群之間的互動關係。

依目前已知的考古文獻資料,在距今約400-850年前同時存在於本研究區域的史前文化,目前都歸屬於廣義十三行文化的範疇,但以文化內涵的差異又分為 1.埤島橋類型 2.舊社類型 3.普洛灣類型,三個不同的類型,這些類型的內涵筆者已在1994年第一次「平埔族群學術研討會」中提出的論文中說明(劉益昌 1995d),在此不贅述。1994年在核四廠預定地的鄰近地區進一步研究工作的結果,筆者認為在雙溪口及鄰近地區,以仁里、鹽寮、福隆遺址為代表的遺址群,其文化雖部分與埤島橋類型或普洛灣類型相似,但仍具有地區性特色,因此稱之為「福隆類型」。從伴出大量宋、元陶瓷的狀況而言,其年代應在 1000-600B.P.之間,也許可以延至更晚(劉益昌 1995b:87),與埤島橋類型的年代相近。如單純以伴出的宋元陶瓷而言,也許在850-500B.P.之間。

在這四個類型中埤島橋類型、福隆類型、普洛灣類型年代較早。舊社類型年代很晚,從相伴出土的漢人製造器物,只見青花瓷器、硬陶的現象判斷,已經在明末清初距今400B.P.以內,但其發展也許略早,筆者定年所得的舊社類型遺址年代(劉益昌 1993:42)也符合上述推測;較早的各類型中,普洛灣類型的年代延續較長<ref>普洛灣類型碳十四年代測定在500-800B.P.,如依測定標本所在地層上下堆積推測,本類型文化延續的年代當在300-1000B.P.(劉益昌 1995d:47)。 </ref>,晚期落在600B.P.以內,至於北海岸西北淡水河口附近的埤島橋類型,由於沒有碳十四年代,因此只能從伴出的宋、元陶瓷判斷在距今850-500B.P.之間,晚期可能延伸至400B.P.左右。

圖三

圖三850B.P,~1800B.P.(約二世紀初葉~十二世紀中葉)

依目前已知的資料,年代較清楚的只有十三行文化的十三行類型,其碳十四年代測定結果集中於 800-1800B.P.之間,較晚階段已在十二世紀中葉北宋、南宋之際,同時在代表性遺址十三行遺址發掘過程中,已經發現相當多來自中國大陸地區唐宋之間的文化遺物,如錢幣、青銅器、瓷器等。另外的番社後類型雖無碳十四年代,但是從類型及地層堆積而言,由於已有煉鐵證據但未發現宋代瓷器,筆者認為應該在 1000-1800B.P.之間(劉益昌 1995c:7),所以最晚應在1000B.P.左右,但仍需進一步尋求絕對年代的支持,才能確定。

目前這階段在北海岸東段,蘭陽平原、蘇花海岸及奇萊平原,雖然都發現不少史前遺址,但從層位疊壓及絕對年代測定,筆者尚不能確定那些遺址可以放在這個階段來討論。就以蘭陽平原而言,武荖坑系統最近從丸山遺址測得的年代在2000-3500B.P.(劉益昌 1996:68及測定資料),與其上的普洛灣類型之間,在地層的堆積及年代上均有明顯的不連續<ref>最近筆者曾以宜蘭縣蘇澳鎮海岸遺址出土的普洛灣類型陶器進行「陶器熱螢光定年」,所得的年代為1350± 340B.P.,年代較以往所知普洛灣類型年代略早,也許普洛灣類型可以填補一部份空白。</ref> 。究竟本階段在上述這些空白地區的族群或文化分布狀態如何,還有待更進一步的努力。

圖四

圖四結語

現象的探討

根據前節所述從二世紀迄十九世紀末所看到台灣北、東部地區族群與史前文化分布的情形,筆者嚐試討論一些相關的觀點,作為以後進一步研究的基礎。

史前文化與族群的移動方向

筆者曾經從類型學及絕對年代的觀點,認為台灣北部地區金屬器時代十三行文化的興起,是植物園文化晚期受到外來金屬器製造技術傳入的影響逐漸轉變而成,其轉變的中心可能在淡水河口到台北盆地西北半部(劉益昌 1982:112-113),這個區域即為植物園文化與十三行文化重疊的區域,根據目前資料十三行文化最早仍出現在這個地區,因此筆者仍持這種看法,文化發生轉變的時間可能在2000-1800B.P.之間。根據這個看法與目前已知的年代學證據,十三行文化隨著時間推移向晚期發展的方向也是由淡水河口沿著海岸向東、向南發展。這些文化類型所代表的人群初期拓展的時間,當早於文獻記錄及族群的口傳歷史。

由於十三行文化向來被視為台北地區原住民族凱達格蘭族的祖先,但廣義的十三行文化實含有複雜的時空類型,目前只能從最晚的舊社類型向晚期推移,而與巴賽族及噶瑪蘭族聯繫。廣義的凱達格蘭族和噶瑪蘭族,以 Sanasai 作為祖居地的口傳,常將 Sanasai 置於東南方向,有時也被連上綠島或蘭嶼(請參閱本論文集詹素娟文)。由於筆者等曾於綠島進行詳細的基礎調查(劉益昌、邱敏勇 1995),陳仲玉等(1989)也曾進行蘭嶼的調查工作,配合近年來較多的東海岸資料(如連照美、宋文薰等 1992),在台灣東部南段,綠島、蘭嶼甚或遠至菲律賓北部的巴丹群島(Shirakihara 1983),我們都無法從過去人類所留下而存在於考古遺址中的物質文化找到與十三行文化來源的關連。但從考古資料所得史前文化聯繫的角度而言,立霧溪流域、蘭陽平原、東北海岸區域在850-1200B.P.前後階段的文化,卻與淡水河口的十三行文化早期有著密切關連,因此這些人群實應來自年代較早的淡水河口鄰近地區。

因此,將 Sanasai 置於東南方向,且連上綠島或蘭嶼的口傳形式,是否為人群移動與互動所造成的,以 Sanasai 的口傳分析,在三貂社以上的Basai或Katagalan族群即無 Sanasai 為綠島或蘭嶼的傳說,所以將 Sanasai 指為蘭嶼、綠島的口傳形式也許是人群向南方移動時帶到南方,經過交流與相互影響後再度回流所造成,是否這些口傳中族群來源方向的影響是來自於可以看見東南海外島嶼的阿美族?因此與阿美族較無直接來往的台北盆地族群口傳的Sanasai,其方位就沒有那麼肯定(參考本論文集詹素娟文)。這可能要從更多的民族誌口傳的爬梳工作與文獻考證才能釐清。

族群分佈與分類

台灣原住民族原來並無整個族群的觀念,而以社或社群為單位,族群分類通常是學者或統治者所給予,因此從聚落、村社、社群、族群到平埔族、高山族及台灣原住民意識的形成,可說是晚近的事,這也說明族群實際邊界並不固定,我們在不同階段看到的基本上仍只是一個時間橫切面的假設性穩定狀態。

就以前節所述各階段為例,時間的變遷之外,人群的空間分佈上也一直改變。從史前文化的地層堆積而言,被比擬為哆羅美遠人遺留的十三行文化普洛灣類型,在宜蘭平原地區清晰疊壓在被比擬為噶瑪蘭人祖先的舊社類型之下,絕對年代碳十四年代測定也是如此(劉益昌 1995c),而目前兩者之間尚無法找出直接的演化關係。從史前文化聯繫到歷史時期的族群分佈現象,也許可以解釋為1000B.P.左右或稍早,由北海岸廣義的十三行文化早期階段向東發展的普洛灣類型的祖型文化進入宜蘭平原,而且向南分佈到立霧溪口附近,並向立霧溪中上游延伸。後來可能從雙溪口附近發展而來的舊社類型人們在600B.P.或稍晚進入宜蘭平原與普洛灣類型人共存,並同化一部分普洛灣類型的人,到了兩三百年前泰雅族進入立霧溪流域,把居住在立霧溪口北岸的哆羅美遠人擠回蘭陽平原,或另立新社或與原在平原上的同一群人混居。

其實這種情形不完全只有時間及人群上的證據,在地形演變上也支持上述看法。從蘭陽平原外側沙丘形成的歷史而言,溪北地區3000年前的海岸在今海岸以內3公里的大竹圍外側;1300年前左右大概在今頭城中崙南約1公里,海岸內側約2公里(劉益昌 1995c:53)。如果海岸堆積的條件不變,距海1公里的壯圍鄉社頭村哆羅美遠社所在沙丘的形成,恐怕要晚到最近四、五百年以內。因此較早期的哆羅美遠人的聚落應在稍內陸,而目前社頭的哆囉美遠社只可說是晚期才移住的,語言現象可見的哆囉美遠社的遷移(李壬癸 1995b:75-76、1995c:29)應是遷移至這個聚落。

從這個例子我們也可以看到,事實上族群分佈不只在空間區位有犬牙交錯的分佈狀態,在時間層上也有這種可能。

舊社類型來源問題

舊社類型是廣義的十三行文化中年代最晚,分佈最廣,也最肯定可與巴賽族、噶瑪蘭族連接的史前文化,但是在來源的問題上仍難說明,也使得族群歷史的時間深度無法向前延伸。舊社類型目前已知的分布範圍,大致從金山以東,越過三貂角,向南分布到蘭陽平原,但並未分布到花蓮縣北部的立霧溪流域。從目前的比較資料而言,可能是從當地較早期的類型演變而來,與其分布區域重疊的較早類型包括福隆類型與普洛灣類型的一部份。若是,那麼演變的機制是什麼呢?

根據目前所見的資料,筆者試提出一點想法來理解,事實上在埤島橋類型與「福隆類型」時代(850-500B.P.左右或稍晚)人類使用的器物已有許多外來陶瓷器,以福隆遺址的舊有文獻而言,近代瓷片(亦即宋元陶瓷)殆較史前陶片為多(盛清沂 1962:102);根據筆者近年調查的資料也顯示相同情形;此外在埤島橋遺址宋元陶瓷比例高過方格印紋等史前陶片甚多。但與福隆遺址同在的雙溪口附近的舊社類型舊社遺址而言,拍印紋陶片與陶瓷片的比例為74:2(蘇仲卿等 1982:36-37),明顯不成比例。筆者採集時也有這種狀況。至於金山附近舊社類型的海尾遺址,根據採集者報告拍印紋陶及陶瓷片的比例為88:9(吳東南 1991:69-70)。

上述現象也許說明,北海岸地區從南宋到元代與大陸東南沿海有著密切往來關係,原住族群以原產的金沙、硫磺、鹿皮…等物品和外人交換土珠、瑪瑙、金珠、粗碗、處州瓷器(元汪大淵.島夷志略),因此逐漸以質地較佳的硬陶、瓷器取代原有的陶器。但從明代中葉以後封鎖海疆的政策,使得「福隆類型」的人們無法取得足夠的瓷器、硬陶,基於生活需要,因此再回頭大量製造拍印紋陶器,這些拍印紋陶器風格上與福隆類型之間有少許改變,是為舊社類型的陶器,且因Basai人的活動力,迅速成為Basai及Kavalan地區共同使用的陶器,直到十七世紀初年,西班牙人到來,漢人隨之而入,重啟交換的管道,舊社類型的陶器才逐步減少使用,至日治初期消失。

巴賽語的擴張

從語言現象與文獻記錄而言,十七世紀與十九世紀末兩個階段之間,巴賽語言有明顯擴張的情形。十七世紀以巴賽語為主要語言的區域是北海岸金山到三貂之間,以Quimaurri、Taparri、Caguinauaran三大社群為中心,但是到十九世紀末二十世紀初,日本學者的調查資料顯示,使用巴賽語的原住族群範圍已經擴大到台北盆地北半部、淡水河口及所有的北海岸地帶。這種擴張情形從文獻資料也許可以得到初步的解答,筆者試從已知的的資料進行初步的理解如下。

西元1632年,Esquivel神父的報告巴賽人的村落分佈於沿海平地與多山的山區,其職業多半為工匠而非農夫。

他們以捕魚、狩獵、曬鹽、製造弓箭、房舍、衣服,以及耕種土地的鐵器為生。他們簡直是其他社民的手足,後者不會製造這樣的器物。

因此所有的社民都對他們很友善,他們也到各村社去購買稻米與玉米做為食物,自己則不從事這方面的耕種。因此,他們比起其他留在他們自己村社裡播種田園上的小農,或在鄰近曠野捕獵的天真無邪社民,來得聰明多聞。(翁佳音譯 1995:107)由於工匠及商業的性格,以及聚落所在地理位置,通常位於沿海,對外交通方便,使得基隆、金山一帶的巴賽人沿著海岸與鄰近地區進行交易,甚至遠至今花蓮縣北部的哆囉滿地區,1643年一位住在雞籠的日本人喜左衛門,在荷蘭長官Maximiliaen Lemaire 審問時有關噶瑪蘭人的問題時曾經提到:

〔當地〕居民〔從金包里人〕取得鹽漬、魚、印花布、醬油,以及銅製手環,這些是雞籠的漢人賣給金包里人,金包里人用船沿著海岸到當地與他們交易,因為無陸路交通可到他們那裏。(翁佳音譯 1995:111)也許是這些原因,使得巴賽語成為當時西班牙統治區的通用語言,根據Borao 1993引述Esquivel 神父的話說:

這些社都很大,他們(其實,台灣全島)都使用一種通用的語言,即巴賽(Bacay)語。有些地方雖然有他們自己的語言,但都是以巴賽作為第二語言。」(中譯引自李壬癸 1995c:33)同時Borao又引述稍晚De los Angeles 的話,說明得更清楚:

他們說多種不同的語言:每一個省區以至不同的村落都有他們自己的語言。西班牙人統治的區域有一種共通語言,叫做巴賽(Bacay),通行到產金的地區哆囉滿(Turoboan)。這種語言沿著淡水河居住的人都懂得,儘管他們都有自己的方言。」(中譯引自李壬癸 1995c:35)

當然初來此地的神父觀察的情形就語言分類而言未必完全正確,但仍有可以接受之處,從巴賽語在當時是一種通用語,加上西班牙的統治中心又在巴賽人勢力中心的基隆附近,相信統治者與神父學習的語言也以巴賽語為主。自然造成一種流行,這種狀況持續較久,可能就造成以通用語言為主的狀況,因此十九世紀末以來,日本學者所見的語言現象,可能是這種狀況的反映。也許土田滋教授認為馬淵東一將巴賽的分佈,自東邊的三貂社至社寮島、基隆、金包里等,限於台灣北部的海岸地帶的劃分法,是錯誤的想法(土田滋 1992:27),假若以早期資料而言可能是正確的。

從巴賽語擴張的過程,使我不禁想起這種狀態是否也和李國銘研究Siraya語和屏東地區Pangsoya語的關係,導致日據時代在屏東所收集的Pangsoya語那麼接近Siraya語,致使小川尚義把Pangsoya歸為Siraya族(李國銘 1995)。透過文獻的追尋與綴拾,也許可以重拾族群更早階段未受外來勢力強影響以前的風貌。

未來努力的方向

平埔的區域研究目前正處於初起的階段,我們瞭解這樣一個資料缺乏,田野工作不易的主題,需要多學科長期的合作。北部地區目前已有較多成果,但仍有許多不足與不能之處,筆者試從個人的觀點提出以下的意見謹供愛好平埔研究的同仁參考。

區域研究的推動

雖然從全台灣地區的大型空間範疇,鉅觀台灣島史的整個人群活動的發展階段,具有必要性。但是鉅觀建構的基礎應該來自於塊狀小區域的聯結。從台灣地區自然演變發展過程的時空層次相當細緻的狀況而言,不同時空層次環境的變遷、人與環境互動的關係,實有進行小區域多學科更細緻研究的必要性。因為人類不同文化相互作用的過程「並不是作為行為單位文化的相互作用。它實際上是社群與社群之間在一個很大的相互作用層次分級結構體之內的相互作用(接觸、訊息、貨物的交換以及衝突)」(張光直 1989:7),這些訊息正告訴我們區域研究不只是空間的互動而已,無疑也必須考慮時間層次的互動。

考古工作的加強

從目前本地區的各項資料而言,考古資料是其中非常缺乏的一環;語言資料已有部份記錄,而且消失後不易再尋;歷史的文獻記錄,在既有資料中,只能儘量追尋;口傳的資料與語言相同,也可能因消失而不再來。因此保存於地下的「啞巴材料」考古遺址應該儘量調查、研究,使它們開口說話,將人類活動歷史儘量延伸與補白。雖然近幾年考古學者持續調查,但個人總覺得不足,仍有太多空白地帶。由於工商的快速發展,埋藏在地下的材料危機重重,也有顯著的急迫性,再不進行積極調查研究就會形成真正的空白。

聚落定位的再思

長久以來台灣平埔的研究受資料所限,大都以日據時期的研究為基準,主因是長年以來資料缺乏,因此不得不為其拘限。以目前情形而言,逐漸發展的新研究方法與深入的田野工作,使資料一步步浮現,讓我們得以重新思考定位平埔研究應從何開始,筆者以為基本的考證功夫,建立紮實的聚落定點工作,是後續研究的起點。

後語

在這個「平埔研究研討會」已經出發四個年頭的過程裡,個人從諸位同仁的討論中學習了許多寶貴的知識與經驗,也從不同學科中得到許多有益的論證,證明學科之間不是一條鴻溝,而是一片模糊,很多問題的解決就在模糊地帶的研究中達成。尤其是大家所關注的平埔研究,基本上是難以用學科界定的研究議題,因此學科之間的通力合作,以及系統性研究觀念的注入,恐怕是未來一定要走的道路,至少在目前已有的各個學門之間,可以從科際合作開始,期盼最後達到科際整合的目標。

當然作為一個專業議題的研究社群,我們應該有思考與自我檢討的能力,所以筆者針對第一次會議中的問題提出再檢討的意見,希望我們永遠有更新的資料、方法與解釋,以破除平埔的迷思,重新界定台灣地區人類活動的歷程。

註釋

<references />

引用書目

土田滋、山田信宏、森口恆一編: 1992 《台灣.平埔族の言語資料の整理と分析》(Linguistic Materials of the Formosan Sinicized Populations Ⅰ:Siraya and Basai)1989-1990年度科學研究補助金一般研究(A)研究成果報告書。日本:東京大學。

中村孝志: 1936~1937 〈荷蘭時代の蕃社戶口表〉《南方土俗》4(1/3):59-42,196-181。 : 1991 〈第七十五次台灣研究研討會記錄--十七世紀的淡水、基隆、台北〉《台灣風物》41(3):118-132。 : 1993 〈オランダ時代の台灣番社戶口表について〉《南方文化》20:170-203。

伊能嘉矩: 1898 〈台北及宜蘭方面に於ける平埔蕃族の第一形成地及び其の分岐〉《東京人類學會雜誌》148:385-394。

李壬癸: 1991 〈台灣北部平埔族的分類及其語言根據〉《台灣風物》41(4):214-197。 : 1992a 〈台灣平埔族的種類及其相互關係〉《台灣風物》42(1):238-211。 : 1992b 〈台灣南島語言民族的遷徙歷史─從語言資料及現象所作的探討〉《台灣史田野研究通訊》22:23-33;另載張炎憲、陳美蓉編1993《台灣史與台灣史料》1:23-44,自立晚報文化出版部。 : 1993 〈台灣南島語言的分布和民族的遷移〉《第一屆台灣語言國際研討會論文集》:(三)1-14,國立台灣師範大學國文系所等主辦。 : 1995a 〈突破平埔族研究的瓶頸─代序〉載潘英海、詹素娟編《平埔研究論文集》序:Ⅰ-Ⅱ,。 : 1995b 〈宜蘭縣境內的各種族群及其遷移歷史〉載褚錦婷編《「宜蘭研究」第一屆學術研討會論文集》:72-88。 : 1995c 〈台灣北部平埔族的種類及其互動關係〉載潘英海、詹素娟編《平埔研究論文集》:21-40。 : 1996 《宜蘭縣南島民族與語言》宜蘭縣史系列,語言類1,宜蘭,宜蘭縣政府。

李國銘: 1995 〈屏東平埔族群分類再議〉載潘英海、詹素娟編《平埔族群研究學術研討會論文集》:365-377。

李毓中: 1994 〈十七世紀的台灣.基隆港〉《台灣史料研究》4:封面裡。

吳東南: 1991 〈記台北縣金山鄉海濱沙丘上一處貝塚遺址〉《田野考古》2(1):67-74。

金關丈夫、國分直一: 1967 〈基隆灣沿岸におけろ考古學的調查〉《水產大學校研究報告.人文科學篇》11:29-36。 : 1979 《台灣考古誌》東京,法政大學出版局。

馬淵東一: 1931 〈研海地方に於けろ先住民の話〉《南方土俗》1(3):87-94。 : 1954 〈高砂族の移動および分布〉《民族學研究》18(1/2):123-154,18(4):23-72。 : 1974 《馬淵東一著作集.第二卷》社會思想社,東京。

翁佳音: 1990 〈從荷蘭古地圖新探北部台灣的兩處舊地名〉《台灣風物》40(2):110。 : 1991 〈舊地名考證與歷史研究─兼論台北舊興直、海山堡的地名起源〉《台北文獻》直字96:99-110。 : 1996 個人交談。

翁佳音譯: 1995 〈西班牙、荷蘭文獻選錄〉載黃美英編《凱達格蘭族書目彙編》:104-121。

曹永和(詹素娟、李季樺整理) : 1990 〈台灣史研究的另一個途徑〉《臺灣史田野研究通訊》15:7-9。

張光直: 1989 〈中國相互作用圈與文明的形成〉《慶祝蘇秉琦考古五十五年論文集》:1-23,文物出版社,北京。

張耀錡: 1951 〈平埔族社名對照表〉《文獻專刊》2(1/2):另冊。

盛清沂: 1962 〈台灣省北海岸史前遺址調查報告〉《台灣文獻》13(3):60-152。

陳正祥: 1993 《台灣地誌(中)》南天書局,台北。

陳惠芬: 1984 〈從三角點檢測的成果見到台灣地盤升降〉《經濟部中央地質調查所特刊》3:127-140。

陳仲玉、楊淑玲、高韻華: 1989 〈蘭嶼考古學初步調查〉內政部營建署委託中華民國自然生態保育協會之調查報告。

移川子之藏、馬淵東一: 1936 〈マツガイ博士の布教セゐ噶瑪蘭平埔族に就て〉《マツガイ博士の業蹟》:29-50,淡水學園,台北。

許賢瑤譯 中村孝志原著: 1992a 〈荷蘭人的台灣探金事業再論〉《台灣風物》42(3):85-118。 : 1992b 〈荷蘭人的探金事業補論-特別關於哆囉滿〉《台灣風物》42(4):85-118。

連照美、宋文薰等: 1992 《臺灣地區史前遺址資料檔(一)》國立臺灣史前文化博物館籌備處專刊 2,國立台灣史前博物館籌備處。

福留喜之助: 1939 〈台灣最古產金地哆囉滿社的地理考證〉《台灣礦業會報》195。

詹素娟: 1995 〈宜蘭平原噶瑪蘭族之來源、分布與遷徙─以哆囉美遠社、猴猴社為中心之研究〉載潘英海、詹素娟編《平埔研究論文集》:41-76。 : 1996a 〈從文獻資料談十七世紀北部住民之分群與地域關係〉「平埔研究工作會」講稿(1996.1.27)。 : 1996b 〈族群、土地與國家認同─一個歷史族群的再出發〉「史學與國民意識研討會」會議論文,台灣歷史學會主辦。

溫振華: 1995a 〈台北縣鄉土史的重建─以三貂社為例〉《北縣文化》43:35-48。 : 1995b 〈三貂社的歷史與社會〉載黃美英編《凱達格蘭族文化資產保存─搶救核四廠遺址與番仔山古蹟研討會專刊》:30-31。 : 1995c 〈清代台北的秀朗社概述〉「平埔研究工作會」報告 (1995.11.25)。

黃美英編: 1995a 《凱達格蘭族文化資產保存─搶救核四廠遺址與番仔山古蹟研討會專刊》台北縣立文化中心,板橋。 : 1995b 《凱達格蘭族書目彙編》凱達格蘭族文獻彙編《第一冊》,台北縣立文化中心,板橋。

國分直一: 1965 〈タツキリ溪流域地方の印文土器遺跡〉《水產大學校研究報告》人文科學篇10:25-32。

褚錦婷編: 1995 《「宜蘭研究」第一屆學術研討會論文集》宜蘭文獻叢刊 7,宜蘭縣立文化中心,宜蘭。

劉益昌: 1982 〈台北縣樹林鎮狗蹄山遺址〉國立台灣大學人類學研究所碩士論文。(未出版) : 1990 〈花蓮縣秀林鄉普洛灣遺址第一次發掘報告〉《中央研究院歷史語言研究所集刊》61(2):317-382。 : 1992 〈台北地區史前遺址概況〉《北縣文化》31:40-53。 : 1993 《宜蘭縣大竹圍遺址初步調查報告》宜蘭文獻叢刊2,宜蘭縣立文化中心,宜蘭。 : 1995a 〈核四及其鄰近地區史前遺址與文化〉《北縣文化》43:9-21。 : 1995b 〈核四及鄰近地區史前遺址及其文化〉載黃美英編《凱達格蘭族文化資產保存─搶救核四廠遺址與番仔山古蹟研討會專刊》:25-30。 : 1995c 〈宜蘭史前文化類型〉載褚錦婷編《宜蘭研究第一屆學術研討會論文集》:38-56。 : 1995d 〈台灣北部沿海地區史前時代晚期文化之探討〉載潘英海、詹素娟編《平埔研究論文集》:1-20。 : 1995e 〈第九十九次台灣研究研討會記錄-史前文化與原住民關係初步探討〉《台灣風物》45(3):75-98。 : 1996 〈田野調查暨田野發掘實施報告〉《台灣地區地方考古人才培訓班【第二期】第二階段田野課程》,財團法人蘭陽文教基金會,宜蘭。

劉益昌、邱敏勇: 1995 〈東部海岸國家風景區綠島史前文化調查研究報告〉交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處委託中央研究院歷史語言研究所之調查報告。

潘英海: 1995 〈平埔研究的再思考與再出發〉載潘英海、詹素娟編《平埔研究論文集》序二:Ⅲ-Ⅵ。

潘英海、詹素娟編: 1995 《平埔研究論文集》中央研究院台灣史研究所籌備處,台北。

蘇仲卿、洪楚璋、黃增泉、林曜松、謝繼昌: 1982 《第四核能發電廠附近陸上之生態調查研究》中央研究院國際環境科學委員會中國委員會專刊14,中央研究院國際環境科學委員會中國委員會,台北。

Borao, Jose Eugenio : 1993 The Aborigines of Northern Taiwan According to 17th-Century Spanish Sources.《中央研究院台灣史田野研究通訊》27:98-120。

Shirakihara, Kazumi : 1983 Batan Island and Northern Luzon ,University of Kumamoto。

Tsuchida, Shigeru : 1985 Kulon: Yet another Austronesian language in Taiwan? Bulletin of the Institue of Ethnology .(中央研究院民族學研究所集刊)60:1-59。