西拉雅族歌謠分布與族群遷徒

平埔文化資訊網 文/圖

摘要

西拉雅族留給臺灣文化最深刻的影響莫過於祀壺的現象,而我們常常忽略其所伴隨的歌謠。事實上,歌謠不僅是個人生命歷程的闡述,更是一群人共同生活下集體經驗之交集,在族群發展過程中留下最佳的歷史縮影。歌謠本身既述說著個人的過去,也蘊含一個生命共同體的經驗積累,同時更是一部活生生的民族歷史詩篇。進一步地來說,歌謠就好像是一個民族的神話,雖不一定完全依照史實,卻也書寫著聚落的過去,編織著族群的歷史神話。如同神話方面的研究一樣,我們可以透過一個地區的歌謠瞭解人群彼此之間的關係,本文企圖透過西拉雅平埔族後裔所流傳的歌謠分佈,瞭解其族群的遷徙歷史。

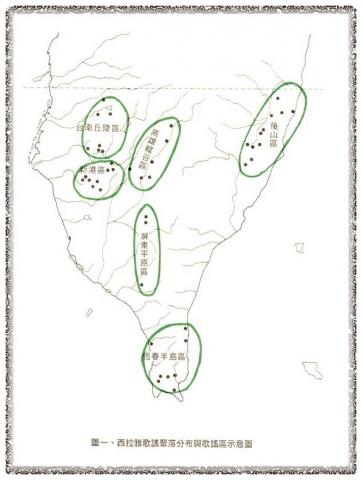

本文依據筆者過去十多年來在台南、高雄、屏東、台東以及花蓮等五縣市的田野調查資料,透過每首歌謠的相似性與差異性,建構從歌謠聚落到歌謠族群的不同層次之區域概念。在本文中筆者將每個有歌謠的聚落視為一個歌謠點或歌謠聚落,不論其所存在的歌謠多寡或質量。總計在近百個祀壺聚落中僅有三十九個歌謠聚落。筆者再依據歌謠質素進行音樂分析,同時衡量其他文化、自然生態、族群互動等因素,將之區分成六個「歌謠區」:台南丘陵、新港、高雄縱谷、屏東平原、恆春半島以及後山。然後再從這些歌謠區在音樂上的相似性與相異性,我們可以找出西拉雅族社群之間的關係,並進一步瞭解其族群遷徙的痕跡。從歌謠的思考,不論是傳承或傳播,西拉雅族群在漫漫四百年的歷史長河中,透過歌謠的傳唱,展衍著其族群的命脈,及至今日仍然歷歷可見。

關鍵字:西拉雅歌謠、歌謠聚落、歌謠族群、西拉雅族遷徙

一、前言

歌謠,是個人生命歷程的闡述;是一群人共同生活下集體經驗之交集;更是族群發展過程中所留下的歷史縮影。因此,它時常流露出隱含著的生命意義;交織著歷史事件的經緯和再詮釋;頌讚著族群共有的英雄、相同的信仰體系和生命的奧秘。歌謠本身既述說著個人的過去、也蘊含一個生命共同體的經驗積累;同時更是一部活生生的民族歷史詩篇。進一步來說,歌謠就好像一個民族的神話,雖不一定完全依照史實,卻也書寫著聚落的過去,編織著族群的歷史神話。

從歌謠歷史的實例來看,清中葉御使大夫黃叔璥的《台海使槎錄》一書〈番俗六考〉記有三十四首番歌,其中有一首描述屏東地區搭樓社祖先被洪水侵襲的歌詞如下:

|

(漢字拼記) |

|

(大 意) |

|

咳呵呵咳呵夏 |

|

(此係起曲之調) |

|

加斗寅 |

|

(祖公時) |

|

嗎摶其嘮濃 |

|

(被水沖擊) |

|

搭學其施仔捧 |

|

(眾番就起) |

|

磨葛多務根 |

|

(走上山內) |

|

佳史其加顯加幽 |

|

(無有柴米) |

|

佳史其於嗎 |

|

(也無田園) |

|

麻踏崛其搭學 |

|

(眾番好艱苦) |

|

~~~~~~ |

另一首則是武洛社頌讚祖先英勇事績的詩篇:

~~~表格~~~

|

(漢字拼記) |

|

(大 意) |

|

嘻呵浩孩耶夏 |

|

(此句係起曲之調) |

|

連斜 |

|

(先時節) |

|

鎮唎烏留岐跌耶 |

|

(我祖先能敵傀儡) |

|

那唎平奇腰眉 |

|

(聞風可畏) |

|

鎮仔奇腰眉 |

|

(如今傀儡尚懼) |

|

其耳奄耳罩散夏 |

|

(不敢越界侵我界) |

|

~~~~~~ |

當然,生活題材一向是歌謠題材的最佳內容。在上述同一批資料中,尚有祝年、耕種、狩獵、飲酒、待客等,描述實際生活情行的內容,也有描述人們心中細膩情感的如思春歌、別婦歌;更有用來訓誡子孫道德的如〈灣里社誡婦歌〉<ref>請參考黃叔璥,1957,《台海使槎錄》。台灣文獻叢刊第四種。或筆者碩士論文,1988,國立台灣師範大學音樂研究所。</ref>。假如能夠的話,將上述三十四首歌謠內容,依時間先後為序列,詳細排列,躍然紙上的,必定是一部民族歌謠的神話詩篇。

歌謠所表露的,不僅僅是一部民族的史詩,透過有系統的解讀,更可以探索出其所隱喻的實質意義。筆者在「從歌謠看西拉雅族的聚落與族群」一文中(1995),曾經透過祭儀歌曲使用的術語、信仰主神的稱謂和文化地理區之間的關聯性,解析出歌謠和族群間一個抽象的空間關係;同時也整理出隱含的「歌謠聚落」與「歌謠族群」的特性,他們同時具有「無排他」、「可劃地自限」、「可展延」、「可相融」及「不可分割」等特性。這些特性不但促成了歌謠聚落、歌謠族群的成型,更可以幫助我們,透過歌謠看到社群和族群之間的關係(林清財 1995)。之後中研院潘英海先生與筆者,共同在平埔族研究會做口頭報告,關於西拉雅族遷徙的問題,題目是「從祀壺分佈思考西拉雅族群遷徙的問題」。報告中將田野訪談資料透過多元性思考,就祀壺分佈和如何判斷族群與社群的歸屬,試圖整理出西拉雅族遷徙途徑的可能性和它的証據。(潘英海、林清財 1995)。上述兩篇文章中,筆者雖然也曾經提到歷史因素的影響性,但礙於主題關係並未深入討論。因此本文想針對歌謠分佈與族群遷徙做進一步探討,重新思考,個人歌謠、歌謠聚落到歌謠族群,所面對的問題。同時也想比較歌謠分佈與祀壺信仰分佈的重疊性與差異性,並嘗試解讀其中所蘊含的意義與問題。然後再就歌謠傳播或時間性的問題,就音樂的觀點,說明歌謠與族群展延,可能具有歷史的時間意義與問題。

歌謠擁有個人性的特質,突顯展演者個人的獨特風格;但是相較於整個文化地理區或整個文化傳統來說,個人風格又時常保有該文化的某些特徵、傳統,以便於相同文化背景的人們更能接受。問題是口傳音樂文化的個人風格常是微觀的,相對於宏觀的音樂文化地理區的來看,個人風格就比較難以突顯其地位,也顯得不那麼重要了。但是,音樂風格相對於區域來說,如何才能形成一個所謂的「歌謠區」呢?事實上「區域」這個抽象的概念,必須在面對種種個人風格、特性中,尋找保有該音樂文化的特有「共同特質」。或者簡單的說,從整個區域中的個人傳承歌謠,都能找到其「相同」或「相似」的特點,進而成為與其它區域區別的特質。我們暫且將這個特質稱之為「音樂文化的特質」。音樂學家最常用來區辨音樂特質的方式,是針對歌謠的旋律、節奏、音階、調式、音樂語法、音樂形式....等項目進行分析、比對,以作為判讀音樂區域的準則。民族音樂學家們則認為,光是音樂本身的特質,還不足以說明某區域或某民族的音樂特性,同時應該進一步就音樂行為、音樂術語、音樂功能、音樂象徵....等因素,加以併入考量,做為民族音樂學家研究、思考的對象 <ref>以上說法是較粗略性的說法,但是傳統上兩類學者都在相互影響、相互學習,差距愈來愈小。若欲詳知請參考音樂辭典「民族音樂學」詞條,人民音樂出版社 ,北京,1988。</ref>。因此,就民族音樂學家而言,歌謠區域所相關的問題,愈發顯得多元與複雜的特性。

我喜歡自問,文獻上如何區劃台灣原住民的歌謠?黃叔璥在〈番俗六考〉中的三十四首「番歌」,應是目前所知最早,對台灣原住民歌謠直接的描述。他依照行政區劃為原則,再依地理區域及社群關係,分原住民歌謠為北路諸羅番一~十、南路鳳山番一~三共十三個區域(黃叔璥 1957),每一區中再挑選一首歌謠做為該社或數社之代表。例如前舉武洛社頌祖歌,武洛為一個社名;像崩山八社情歌,則清楚指出此歌謠應流行於大甲東社、大甲西社、宛里、南日、貓盂、房裏、雙寮、吞霄等八社。日據學者對於原住民歌謠的討論,乃逐漸以族群為單位(但亦不排除以社做為單位)做為討論之範圍。如〈台灣土蕃歌謠的固有樂器〉(伊能嘉矩 1907)、〈頭社熟番的歌謠〉(移川子之藏 1931)、〈台灣蕃族音樂的研究〉(竹中重雄 1932)、〈台灣府志中所見熟蕃的歌謠〉(佐藤文一 1931)、《台灣高砂族的音樂》(黑澤隆朝 1973)....等。台灣光復後學者的研究,大抵亦建構在相同的以「族群」、以「台灣」為區域,進行音樂問題探討。例如〈台灣山地民歌調查研究報告〉(史惟亮 1968)、《台灣土著族音樂》(呂炳川 1982)、《現階段台灣民謠研究》(許常惠 1986)....等。但是,亦有以「區域」為思考範圍的少數例子。例如許常惠的「台灣福佬係民歌」一書(1982),即首開以「區域」概念來檢視福佬係的歌謠,他依照台灣福佬係民歌的產生地區,分成嘉南、蘭陽、恆春、台北等四區(許常惠 1982),簡上人則在《說唱台灣民謠》(1987)一書中,將台灣一般民謠分成西部平原、恆春、宜蘭等三區;李卉的〈台灣及東南亞各地土著民族的口琴比較研究〉一文,則以台灣土著族口簧視為一區,進而將整個東亞分成九區,做比較研究。綜合上述我們似可隱約解讀到學者思考「音樂區域」問題,乃以地域、族群、社群為基本單位;再進一步以音樂類別說唱、樂器、民謠、民歌....等音樂特徵,做為「音樂區域」的劃分標準。

解讀前人為歌謠族群所做的區劃,就同時也解讀了他們所關心和想要解決的問題。西拉雅歌謠區可以也如此劃分嗎?筆者以為答案是肯定的,假設,我們把音樂演唱者當做是一個「歌謠點」,那麼將一個村落中會演唱該村落的歌謠點匯聚,就形成一個歌謠的聚落區,這裡我暫時將其稱為「歌謠聚落」。再將一個個有相同音樂特質的歌謠聚落匯聚在一起,那麼她將形成一個範圍較廣的區域,是一個社群或一個族群,我稱其為「歌謠族群」(林清財 1995)。歌謠聚落、歌謠族群和西拉雅的聚落分佈關係又是如何呢?筆者依據各聚落所使用的祭儀音樂術語─牽曲、跳戲、嗎喔嘮,三種辭彙所分佈的區域,正好對應了西拉雅的三個亞族─西拉雅、大武壟、馬卡道的分佈區域,而同時也吻合各區對信仰主神的稱謂─阿立祖、太祖、老祖。也就是說,純粹只歌謠分佈的空間上來思考,我們也可以解讀到音樂區域和聚落分佈的對應情形。假如我們想就音樂的角度進一步細分,那麼音樂風格、音階、調式、演唱形式....任何一項,似乎都能單獨構成一個獨立的特徵,而建構出一個「音樂區域」的「體系」,而從該體係中分析音樂特質之差異,又可再細分出更小的「區域」。也就是說,光從音樂特質上,就可以為該每一個族群找到諸多不同層次的「音樂區域」,而每個構成的音樂區域,也可各自突顯自身獨特的內涵與意義。問題是,假定我們要將這些不同層次的音樂區域,清楚標明,那又代表什麼意涵?對我們將理清的問題有幫助嗎?習慣上我們通常只能選擇某些的區域,突顯某一個或某些個問題,以便更清楚說明該問題的核心意義。因此,過多或過細的區域劃分並不是絕對必需的。

音樂區域的形成,除了族群、地理與音樂本身的特質外,「歷史背景」似乎也是不可忽略的考量因素。例如,可能和西拉雅歌謠相關的「平埔調」一詞,其可能形成年代約在十八世紀左右。因為,文獻上的「平埔」一詞,如「平埔熟番」最早出現在《重修鳳山縣志》(1764),這似乎意謂著這個詞起源於高屏地區。這和我們在田野調查中,東部居民的說法:「平埔仔就是恆春、屏東高雄、台南地區依山一帶的人」非常一致。宜蘭人也有「平埔番」的稱呼,這和《噶瑪蘭廳志》(1851)中的說法也一致。但是民間「平埔仔調」一詞的用法,很確定是指恆春地區平埔人的歌。甚至根據墾丁某張女士的說法:「平埔仔住射麻里;射麻里人最會唱平埔仔調」。可見當地人所謂的「平埔調」,僅是指一首歌調而已。另一方面,老祖信仰是被確認和屏東地區的西拉雅有關的,每年元月十五(或十六)老祖生日時,所指稱的「嗎喔嘮」、「跳戲」、「番仔舞」,實際上又是什麼情況呢?根據恆春半島居民的回答是:「以前「牽番仔戲」用的歌調有「恆春調」、「平埔仔調」、「牛尾拌」....等,可是現在人都請「番仔舞」來表演了」。根據筆者的觀察,所謂「番仔舞」是請居住在附近山區的,排灣族番社或一般鄉村的媽媽教室土風舞社團,來唱跳阿美族歌舞。而筆者在屏東平原所採錄的歌謠,和老祖信仰相關的歌曲並不多。根據匏仔園某八十多歲老婦人的說法,跳戲時唱「Ho Hi He」、「金姑趕羊」、「三伯英台」等調;加吶埔的「四目公」生日,嗎喔嘮的歌則是「Gi La Lun」、「O Mi O Mi」、「Lo Mia Da Da He」、「乞雨歌」等歌。因此,屏東平原與恆春地區的歌謠,從表面看幾乎完全沒有關連性,除非我們進一步,透過歷史文獻來佐証他們之間的遷徙關係。即使有了遷徙的記錄,我們還是無法保證其歌謠傳承的一貫性,更沒有足夠史料來論述,兩個地區歌謠演變和相互關係的情形。因此,透過現今仍在流傳的歌謠,分析兩地音樂質素的異同性,找出不同音樂區間相互關係的緊密度,確實是建構「歌謠區」過程裡的一個重要考量因素。

但是,歌謠區的劃分,只是依照地理區或文化區來劃分合適嗎?以高雄、台南山區一帶為例,「番曲」似乎是用來指稱西拉雅人的歌,而沒有「平埔調」的用法。當地人說「舊調」、「舊人仔曲」都是用「番仔語」來演唱的,和西拉雅歌謠相關無大疑慮。假如將這廣大山區的歌謠歸為一個音樂區,從社群、信仰到文化的因素來考量時,均嫌過於粗略。但是,假如我們用「牽曲」與「跳戲」的用法來看區域時,它的差異性就明顯了,而且明顯對應出西拉雅本族和大武壟社群。又我們進一步透過歌謠來解析,又是如何呢?以「加拉活兮」(Ga Ra Owa He)這首歌為例,她是流傳於台南、高雄、花東等地區的一首傳統歌,而且大部份用於祀壺信仰的祭典中。從歌曲的名字,我們想像不出,原來這首歌的曲調和頭社的「山尾曲」、荖濃的「有仔影」幾乎沒有差別(詳見本文第四節及譜例);反過來思考,同樣叫作「加拉活兮」的歌,吉貝耍唱的和六龜唱的,只是歌名相同(或歌詞尾句都用加拉活兮),旋律上來說,是兩首完全不同的曲子。這種情形在另一首「塔母勒」的歌,也有相同情況。這首歌僅在荖濃和大庄被少數人傳唱,荖濃的「塔母勒」用在公廨年度祭拜太祖時唱,大庄的則用在殺尪姨豬的儀式時,歌名完全相同、歌詞也幾乎雷同,而且無論從文獻到口傳都一致指明,大庄主要居民來自荖濃。我們很難相信,兩地的居民居然會用同一歌名,指稱兩首完全不同的歌謠。因此,假如沒有透過更精細的音樂分析,就憑表象來區劃音樂區,那麼歌謠區就顯得空洞而沒有意義,歌謠區的特質也無法完全突顯出來。

從另一個角度來看,歌謠區並不是一個完全封閉形的地域空間,而是在某些因素的考量比較下,突顯各區的獨特性,進而構成一種有利於思考的一種抽像性的區域空間。當然,在某些音樂特質思考層次上,歌謠區也可以是一個開放性的空間,區與與區之間常是一大片模糊地帶,而沒有明顯鴻溝。以六龜鄉為例,當地村民指稱「濾老君」(或公祖)祭儀使用的歌謠時,即明顯的分為「頂曲仔」和「下曲仔」。「頂曲仔」疑為來自大武壟社群的影響;「下曲仔」又名「加吶埔調」,明顯指出這些歌調來自屏東的加吶埔地方。但是,從信仰主神稱謂來考量,「濾老君」是比較接近大武壟的老君祀壺信仰,而和加吶埔「四目公」的傳說無關。因此,我們可以清楚地說,六龜是兩個歌謠區的交界,而不是兩個歌謠區的界溝。花蓮縣富里村的歌謠,也是另一個很好的例子,祀壺信仰中既有大武壟的太祖也有屏東的開基主。祭祀日期元月十五、九月十五、十月十五三次,各自祭拜不同的主神,剛好對西馬卡道、大武壟和西拉雅。祀壺信仰的師承上,既有屏東的開基主也有大庄的太祖。區域裡各族相互通婚隨處可見,因此,我們既可發現大庄系統的歌謠、恆春調,也有阿美族歌舞,在祀壺信仰祭儀中呈現。像這類混合型的例子,在不同音樂文化層次上,隨處可見。因此,即使被歸類在那一區,都有自我的矛盾性。可是,要將其單不歸為一區來思考,則又缺少該區獨立自主的質素。因此,僅能就音樂質素的主体層次上,暫時將其歸在某個區,以便幫助我們的討論與了解。

假如我們想用最快的方法指出,甚麼是西拉雅文化?那麼「祀壺」信仰該是最好的指標。但是,假如我們想要更深入的了解的文化面像,那麼無疑的,「歌謠」是另一個值得我們關注的課題。至於這兩種文化面相之間,吻合度有多高?差異性有多大?即使有關祀壺信仰的調查研究報告,已經有很多,筆者尚未見有這樣的比較討論。確實,想要將這些差異性頗大的祀壺信仰叢結,歸成類別來思考仍然存在諸多的問題<ref>中央研究院民族所潘英海與筆者,一起在田野做普查及研究超過十年,1995年一月我倆在平埔族研討會,終於提出了一份「祀壺分佈」的初步報告 〈從祀壺分佈思考西拉雅族群的問題〉(出版中),之後我們仍舊繼續了七個月的普查,至今長期觀察點的記錄仍繼續,結果也因資料的增加而有所更動,詳細情形 請見潘英海本次研討會論文。</ref>。但是,將這兩種文化面相放在一起,似乎可以有助我們,再一次檢試西拉雅族群遷徙的問題。因此,筆者想就前面的基礎上,嚐試以「歌謠」為主體,整理出歌謠分佈與祀壺分佈的真實情況。

祀壺信仰從外顯物質文明來看,祂是一個看得見的實體,「壺體」就是最顯而易見的。就信仰本身來說,具體的行為容易觀查,內省行為卻難以捉摹。音樂行為也是如此,當一個人想唱歌時,任何人也擋不住,當時、空的背景失去了,演唱動機也隨之減弱,即使再多麼地動之以情,仍是徒然。這種田野經驗在西拉雅歌謠的調查過程中最是感嘆。有時後,所有証據指標,包含族群傳說、姓氏、祀壺信仰、文獻、戶口....等訊息,無一不突顯這是西拉雅的聚落,然而,在無數次來回奔波下,總是與歌謠緣堅一面。台南、高雄、屏東平原等,都是最好的例證,至今我所想要觀查的音樂表演行為,仍然少得可憐。十個年頭不算短,跑過的聚落不下數百,採錄到的歌謠也不下兩百首(初步估約)。但是,將其整理歸類後才發現,即使與祀壺信仰點相較,歌謠點顯得更稀少。以下依據筆者與潘英海的田野資料,僅將各人在各個文化區、系已經採錄的歌謠,和仍需續追尋的地區,做成如表一。

這些歌謠的分布,和祀壺信仰案例之間的關係如何呢?我們把每一個聚落,不論有多少個祀壺信仰案例,均視同一個祀壺點;同理地,無論每個聚落,採錄過多少人的歌謠、更不計較歌謠的質和量,只要已經收錄過歌謠的聚落,都當做是一個歌謠點。

從表一中,我們可以看出歌謠的採錄,在台南區的北頭洋系、內山系交了白卷。就各區來檢視,花東區有一個點、屏東平原區一個點、恆春區一個點、高雄區三個點、台南區兩個點,總共八個聚落是有歌謠而沒有祀壺信仰的。總的來看,在五個區十六個系中,我們的記錄是約有250個祀壺案例,分佈在近一百個聚落。相較之下歌謠聚落只有39個點,代表目前所知,仍在傳承西拉雅歌謠的,只有39個聚落。因此,我們似乎可以這麼下結語:「有西拉雅歌謠的地方就有祀壺(八個例外),有祀壺卻不一定就有西拉雅歌謠(約1/3強)」。這樣的說法不是絕對值,而是一種印像─西拉雅歌謠的傳承現在已經不多了。

~~~表格~~~

|

區 域 |

|

文化系 |

|

聚 落 |

|

個人部份 |

|

尪 姨 向 頭 |

|

團體部份 |

|

一、台南區 |

|

1.北頭洋 |

|

北頭洋 |

番仔塭

角帶圍

佳里

|

|

|

|

|

|

|

2.吉貝耍 |

|

吉貝耍 |

|

朱天量 |

段麗柳

|

李仁記 |

段福枝

|

少女牽曲 |

|

3.六溪系 |

|

六溪 |

白水溪

|

潘桃 |

|

|

|

|

|

4.頭社系 |

|

頭社 |

竹湖

埤仔腳

|

藍楊雲 |

楊朱雲

|

連佳三 |

|

少女牽曲 |

少女牽曲

|

5.番子田 |

|

番子田 |

|

|

|

|

|

牽曲 |

|

6.左新系 |

|

岡子林 |

橫山

知義

|

穆相怨 |

李儒門

机榮特

|

密進金 |

戴文村

黃邱金玉

力賽花

|

|

|

7.內山系 |

|

楠栖 |

灣丘

|

|

|

|

|

|

|

二、高雄區 |

|

1.內門系 |

|

大埔 |

|

戴明泰之母 |

|

|

|

|

|

2.楠仔溪 |

|

匏仔寮 |

|

潘林菊娘 |

|

張順興 |

|

|

|

3.荖濃溪 |

|

桃源 |

荖濃

土壟灣

六龜

|

陳潘春開 |

薛 密

潘文貴

黃玉蘭

王子納

|

潘文貴 |

潘文貴

|

跳戲 |

跳戲(荖濃)

|

三、屏東平原 |

|

1.溪北系 |

|

加吶埔 |

|

|

|

|

|

跳戲、跳喔嘮 |

|

2.溪南系 |

|

匏仔寮 |

|

黃乙妹 |

|

|

|

跳戲 |

|

四、恒春區 |

|

1.恆春系 |

|

社頂 |

東門

|

張新財 |

朱南山

張時

張飛虎

龔信中

|

張時 |

陳再友

|

牽戲 |

|

2.滿州系 |

|

大崎 |

港口

旭海

滿州

|

張日貴 |

潘金財

|

潘貴花 |

潘阿蘭

|

嗎喔嘮 |

|

五、花東區 |

|

1.內山系 |

|

麻如 |

高寮

大庄

牛突山

富里

錦園

富興

石壁

|

劉清吉 |

王阿武

李卻來

潘狐腰

劉文興

潘

|

李明華 |

潘玉港

阿碧

阿玉

吳聰榮

|

|

|

2.海口系 |

|

三間厝 |

忠勇

|

潘春花 |

潘授春

李貴花

|

|

|

|

|

~~~~~~ |

可是這種印像,對某些地區來說是個錯覺。以恆春區為例,假如我們把傳說中的「恆春曲」、「牛尾擺」、「平埔仔調」....等歌調,都當做是和西拉雅歌謠有關,那麼我們幾乎可以將恆春地區的每個聚落都劃進去,因為,這些歌謠在當地的各個角落傳唱著。但是,假如我們將西拉雅其他相關文化質素,特別是祀壺信仰,也一併考慮的話,就會較同意我所標記的歌謠點了。

每個歌謠點(每個聚落)幾乎都擁有一些歌謠,和其它聚落的歌謠相似的,同時也有各個聚落自己特有的,因此,巷我把每個聚落都視之為一個單獨的「歌謠聚落」。從歌謠的分布來看三十九個「歌謠聚落」,地緣上似乎完全沒有脫離西拉雅族的聚落區域。我們可合理地推論說,祀壺與歌謠交織出的區域,就是西拉雅文化影響下的主要區。然而,這三十九個聚落的歌謠,無論就地域、社群、歷史等因素卻又相互糾葛,因此,均有進一步加以區劃的必要。問題是我們如何來區劃?筆者在〈從歌謠看西拉雅族的聚落與族群〉(1995)所論述的結果,我們看到了對應西拉雅三個族群的音樂術語,同時也透過歌謠內容的分析,找出屏東地區歌謠與西拉雅歌謠的關係。更因此,得從歌謠聚落建立起整個西拉雅「歌謠族群」的面貌。然而該篇文章限於篇幅,並沒有產述一個「歌謠族群」的狀態,或深入討論如何劃分區域的問題。在此請允許我再重述前文說過的一段話:

「歌謠是一體不可分割的,再怎麼解析它仍就是一個『獨立自在體』。歌謠之於聚落,如同歌謠的自我存在性,即使我們計量出歌謠數,每一首歌仍是一個個體。個體與個體不互相統屬,卻在相互模仿、相互學習、相互交織中、疊構出歌謠聚落的完整性和不可分割性。一個聚落有多少歌謠並不重要,有多少人能唱也無關宏旨。問題是人們喜歡把某首歌謠歸給某些人,或指稱那些歌謠才是屬於這個聚落。這種指稱包含了地域、種族的意含。因此歌謠聚落乃指一群人或是一個地區中、可被涵蓋的一系列樂曲。它無法在歌謠群中被完全區辨,卻能清晰地存活在某些人的心中。在這些人當中,或僅少數人知曉;或僅少數人傳唱、但無損於其構成群體的必然性。聚落與聚落間,或因自然生態、交通、族群互動、歷史傳承、文化傳播等因素,形成獨立狀態。然而在歌謠內涵中,仍隱藏著族群文化的共同質素。透過歌謠的分析,一部份突顯在調式、音階、音組織、音樂語法、風格等音樂特質。另一方面也和宗教信仰、生活習性等外顯行為相結和。或隱藏在歌謠定義、口傳歷史、神話傳說等內省意念中。」

也就是說,筆者透過每首歌謠內容的同質性或相似性,建構起歌謠聚落到歌謠族群的不同層次的區域概念。用相同的論點,歌謠與歌謠間的差異性,正是劃分歌謠「區域」的基本標準了。然而,如前段所引,歌謠之於聚落....每一首歌仍是一個「獨立自在體」。因此區域的訂定就得在同質性、異質性與相似性中拿捏了。事實上,西拉雅歌謠的劃分有其地域上的優勢,從歌謠分佈情況來看,她明顯地受到生態上的阻隔與區劃。因此,即使不必多加思考,我們均能輕易的將其分為五個文化地理區(或像五個文化叢):台南平原區、內山區、屏東平原區、恆春半島區和海岸山脈區。內山區雖然涵蓋台南、高雄兩個行政區域,但在生態、地緣上都可以被單獨區劃。歌謠的分佈情況和這種情勢倒蠻吻合,唯獨台南平原區未採獲西拉雅歌謠,無法進一步探討。各位一定懷疑地問,吉貝耍應該屬於那一區?該聚落在平原地帶,該村的歌謠傳說中,「牽曲」似乎學自頭社村,而頭社的「牽曲」又來自荖濃(林清財 1995);相同的,海岸山脈的大庄,祖先來自荖濃,無論口傳、文獻都可以獲得証實,歌謠中卻又有大量的恆春調....諸如此類的問題,是歌謠區域劃分的最大困擾。筆者用音樂分析後所得的「歌謠質素」為中心,並衡量其他文化、自然生態、族群等因素下,暫時得以將其分為六個「歌謠區」:台南丘陵、新港、高雄縱谷、屏東平原、恆春半島、後山等六個歌謠區( 圖一)。各區所包含的歌謠聚落名稱如下:

圖一

圖一2.新港區:知義、赤土崎、風空、岡仔林、橫山、松仔腳、貓兒干、大埔。

3.高雄縱谷區:匏仔寮、六龜、土壟灣、荖濃、桃源。

4.屏東平原區:加吶埔、匏仔園。

5.恆春半島區:楓港、社頂、東門、大崎、滿州、港口、旭海。

6.後山區:麻汝、高寮、大庄、牛突山、富里、富南、錦園、富興、石壁、三間厝、忠勇。

歌謠,是個人生命歷程的闡述;是一群人共同生活下集體經驗之交集;更是族群發展過程中所留下的歷史縮影。民族音樂學習者如何能夠透過音樂語言的分析,既一方面建構起區域概念,另一方面又解讀歷史的縮影?這種分析需要應用很多音樂專用技術語言才能論述,筆者擬另行專文討論,因此暫此略過。同時,我們假定歷史真能忠實地反應出「歷時性」的話,那麼「倒溯時間」的途徑,應該也能讓我們找到,兩個不同時間點之間聯繫的道路吧?

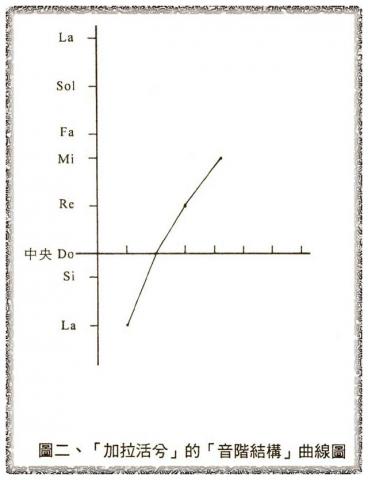

檢視西拉雅的歌謠區,每個區域都有很多的歌謠,區域中的聚落又有自己獨特的特性。假如我們以每個歌謠區本身不同層次來檢視,每個層次又有其極具代表性的歌謠。因此,透過這類歌謠的解析,應更能了解歌謠現象如何回到時間的過去。首先我想就解析和「加拉活兮」相類似的歌(見 譜例)為例說明。

~~~表格~~~

圖二

圖二 圖三

圖三 圖四

圖四音樂分析上,我們將這種「音階結構」的方式,稱為「四音組」。其中圖二、圖三都為同質結構,圖四增加低音部份、音域擴大而已,仍視為同一個四音組。大庄的「Ga Ma La Ho」( 譜例3)雖然可被視為同質結構,但已是變體(低音區線條中加一個音)。從這樣的解析方式,我們可以用來檢驗所有的西拉雅歌謠,找到各區之間的同質關係(林清財 1995)。但是,這麼多首具有同質性的歌謠放在一起,我們仍然不會混淆,因為,大庄的「加拉活兮」男生起音在第一音(最低音,譜上用↑)、結束音(記號↓)在第二音;女生答唱部份,起音在第二或第三音、結束音則在第二音。荖濃的「塔母勒」起音、結束音都在第四音。因此區辨她們之間的不同很容易。再者,大庄的「加拉活兮」男女「對唱」的行式,和頭社、荖濃的「齊唱」方式也不同;大庄的「加拉活兮」用在「公廨戲」、「跳戲」和荖濃的用法相同。頭社、吉貝耍也有「加拉活兮」這一首歌,用在阿立祖(太祖)祭儀「牽曲」的部份。但頭社的「山尾曲」明顯為非祭典用,各個歌謠的相關要素差異明顯。再加上各村對「加拉活兮」一曲的看法和禁忌(林清財 1995),我們終於看到從六重溪、吉貝耍、頭社、荖濃、六龜到後山,都有相同的音樂質素構成相類似的歌謠,傳唱在祀壺信仰的祭儀中,加上歌謠相互傳承的關係,因此,我們稱「加拉活兮」為大武壟社群的代表曲不為過。同時,每個聚落中都有她獨立自主的,音樂語法、用法等特性,因此,我們又可以將每個歌謠聚落,視為各自獨立存在的個體,個體與個體之間的相互關係卻又是密不可分的。這也應證在過去(歷時性的)區域間歌謠關係的傳說:頭社應為大武壟頭社故地(潘英海 1994),歌謠從同為族人的荖濃傳來合理。六重溪從內山遷來,內山為大武壟故地,吉貝耍牽曲又從頭社學來,和六重溪有婚姻、密切往來等關係。所有指標指向─吉貝耍應不僅為哆囉閣、蕭壟的後裔而已,更含有大武壟音樂質素的影子。

屏東平原歌謠區的定位,前已論及它和西拉雅之間的關係,以恆春歌謠來看,其傳播範到圍,北到高雄縱谷區、東至後山區,也未超脫西拉雅歌謠區範圍。這個範圍的劃定是根據傳播媒體用收音機、電視等傳播以前。那時後歌謠的傳播靠藝人或朋友、親屬之間的流傳,無論証據數量多少,只要聽得到恆春調的地區就有恆春人的例子或傳說。即使像可能為恆春人最後一批遷徙者,夾雜於南鄒四社布農和荖濃之間,他們仍像恆春的孤島一樣,流傳著「元宵夜跳戲」的盛況,而歌謠卻已「恆春調」、「有仔影」共唱了。像這樣混何行的聚落在後山區到處可見,只是混合歌謠的程度、方式之不同,加深了每個歌謠聚落的獨立性罷了。總之,以現今西拉雅歌謠之分佈來看,以歌謠為中心的傳承、傳播方式,隨著族群遷徙、歷史過程發展的相互影響,遺留下來的似乎僅是大武壟與恆春歌謠為主系,結合「音樂地方化」的特性後,再創造出今日西拉雅歌謠流傳的面貌。

五、結語─歌謠與族群的展衍

總之,歌謠聚落的區劃,只是個人思考─歌謠在空間分佈上的一種狀態。透過這種狀態的解讀,讓我們更清礎該族群或該社群的歌謠,和歷史事件、遷徙傳說之間相互印證的可能情況。至於歌謠聚落、歌謠族群與文化區域之間的問題,我們也可透過祀壺信仰和傳承歌謠,這兩大文化素質的比較,更清楚地看到族群遷徙的真實面貌。同時透過歌謠的討論,讓我們為「後山歌謠區」找到歌謠和祖先遷徙之間的直接証據。從歌謠的思考,不論是傳承或傳播,西拉雅族群在漫漫四百年的歷程長河中,透過歌謠的傳唱,展衍著其族群的命脈,及至今日仍然歷歷可見的。

註釋

<references />

參考書目

石萬壽:1990 《台灣的拜壺民族》台北:臺原出版社。

伊能嘉矩:1907 〈台灣土蕃の歌謠と固有樂器〉《東京人類學會雜誌》22(252):233-240。

佐藤文一:1931 〈台灣府志に見る熟蕃の歌謠〉《民族學研究》2(2):82-136。

竹中重雄:1932 〈台灣蕃族音樂の研究〉《台灣時報》154。

呂炳川:1982 《台灣土著族音樂》台北:百科文化。

李國銘:1993 〈鳳山八社舊址初探〉《台灣史田野研究通訊》26 :79-87,台北:中央研究院臺灣史研究所籌備處。

林清財:1987a 〈吉貝耍「牽曲」的手抄本〉《台灣風物》37(2):113-131。 :1988 《西拉雅族祭儀音樂研究》國立台灣師範大學音樂研究所碩士論文。

林燈炎 譯、林清財 校註:1987b 〈大庄「沿革」手寫文獻解說與摘譯〉《台灣風物》37(4):107-123。

翁佳音:1984a 〈平埔族漢化史考略〉《台灣風物》34(1): 1-27。 :1987 〈日治時代平埔族的調查研究史〉《台灣風物》37(4):55-80。

許常惠:1982 《台灣福佬系民歌》台北:百科文化事業公司。 :1986 《現階段台灣民謠研究》台北:樂韻出版社。 :1988 〈從雅美人對歌謠的分類,探討雅美族民歌的民族音樂功能〉。第三屆國際民族音樂學會議會議論文集:255-335。 :1990 〈從「台東調」到「青蚵仔嫂」的蛻變談台灣福佬系民歌的保守性與適應性〉第四屆國際民族音樂學會議會議論文集:12-25。

陳漢光:1961 〈台南縣六重溪之五太祖崇拜〉《台灣文獻》12(4):146-155。 :1962a 〈高雄縣荖濃村平埔族信仰調查〉《台灣文獻》13(1):102-105。 :1962b 〈高雄縣匏仔寮平埔宗教族信仰調查〉《台灣文獻》13(4):89-99。 :1963a 〈高雄縣阿里關及附近平埔族宗教族信仰和習慣調查〉《台灣文獻》14(1):159-168。 :1963b 〈台南縣六重溪豬頭殼奉祀調查〉《台灣文獻》14(2):139-142。

國分直一著、林懷卿 譯:1970 《台灣民俗學》台南:世一書局印行。

黃叔璥:1957 《台海使槎錄》台灣文獻叢刊4。台北:台灣銀行經濟研究室。

移川子之藏:1931 〈頭社熟番の歌謠〉《南方土俗》1(2):137-145。

黑澤隆朝:1973 《台灣高砂族の音樂》東京:雄山閣。

朝倉利光、土田滋 編集:1988 《環シナ海‧日本海諸民族の音聲‧映像資料の再生解析》日本:北海道大學,應用電氣研究所。

劉茂源 著‧余萬居 譯:1986 《探訪siraya族--曾文溪畔的平埔族》中央研究院民族學研究所手抄本。

劉斌雄:1962 《台灣南部地區平埔族的阿立祖信仰》未發表手稿影印本。 :1987 〈台灣南部地區平埔族的阿立祖信仰〉《台灣風物》37(3):1-62。

潘英海:1987a 〈有關平埔族研究的西文資料〉《台灣風物》37(2):39-53。 :1987b 《台南縣平埔族田野調查初步報告》未發表手稿影印本。 :1989 A Study on the Prgmatics of Human Understanding:Ritual Processes in a Southern Taiwanese Village.Ph.D.dissertation. Dept. of Anthropology ,University of Oregon. :1990 〈聚落、歷史、與族群:頭社村的聚落發展與族群關係〉區域發展與族群關係學術研討會,台北:中央研究院民族學研究所。 :1994 〈文化合成與合成文化:頭社村太祖年度祭儀的文化意涵〉《中央研究院民族學研究所》:台灣福建社會文化研究論文集。

駱維道:1973 〈平埔族阿立祖之祭典及其詩歌之研究〉《東海民族音樂學報》1:55-84。

簡上仁:1991 《台灣福佬系民歌的淵源及發展》台北:自立晚報文化出版社。

戴炎輝:1979 《清代台灣之鄉治》台北:聯經出版事業公司。