「文化系」、「文化叢』與「文化圈」:有關「壺的信仰叢結」分布與西拉雅族群遷徒的思考

潘英海 文/圖

摘要

1940年代國分直一發現台南地區的阿立組(或太祖)信仰與西拉雅族群之間存在著密切的關係。國分直一將這些仍然信奉阿立祖或太祖的村落稱為「祀壺之村」。國分直一以「祀壺之村」稱呼這些信奉阿立祖或太祖的聚落,主要基於一項認知:他相信透過祀壺行為的分布與傳播,我們可以追尋西拉雅族的分布與遷徙。國分直一的看法,隱含著一項值得探索的人類學問題:文化行為與族群之間的關係。在本文,筆者將這樣的問題稱之為「國分問題」,這包含兩個層面的探究:(一)「祀壺現相」與西拉雅族群分佈之間的關係;(二)「祀壺現相」的分佈與西拉雅族群遷徙之間的關係。

本研究以分佈在台南、高雄、屏東、台東、花蓮五縣市的區域普查資料,說明「祀壺現相」的複雜性,並將「祀壺現相」的分佈放在各地區的「時間-空間-意義」架構下來解讀(包括了生態、交通、人群的互動及「祀壺現相」所呈現的區域間互動,一則企圖反映出各地區的差異與互動,另則企圖表達各地區不同的整體樣貌。在本文中筆者用「文化系」、「文化叢」以及「文化圈」三個概念來說明「祀壺現相」再解讀西拉雅族群遷徙的作用。

以本文的「祀壺現相」為例,整個台南、高雄、屏東、台東與花蓮的祀壺現相與祀壺分佈是一個完整的「祀壺文化圈」。在整體「祀壺文化圈」之下,依文化行為模式與地理生態交通的相配性與相關性,以「文化叢」的概念重新調整台南、高雄、屏東、台東與花蓮在「文化區域」與「自然區域」之間的關係。在每個「文化叢」之下,再依文化模式與人群互動之間的關係分成數個「文化系」彼此之間的區域性互動關係,重構西拉雅族在「祀壺文化圈」內的社群遷徙與文化傳播。

關鍵字:西拉雅、祀壺現相、文化系、文化叢、文化圈

一、前言:「國分問題」的提出

1940年代國分直一發現台南地區的阿立祖(或太祖)信仰與西拉雅族群之間存在著密切的關係。國分直一將這些仍然信奉阿立祖或太祖的村落稱為「祀壺之村」,因為信奉阿立祖或太祖的人家都會以瓶、甕、矸、罐等「壺體」表徵阿立祖或太祖的存在(國分直一 1938、1942、1944)<ref>亦請參閱廖漢臣(中譯)的〈阿立祖巡禮記〉,《南瀛文獻》2(3):79-82。及周全德(中譯)的〈祀壺之村〉,《台灣文獻》13(2):90-103。</ref>。國分直一以「祀壺之村」稱呼這些信奉阿立祖或太祖的聚落,主要基於一項認知:他相信透過祀壺行為的分佈與傳播,我們可以追尋西拉雅族的分佈與遷徙。這點瞭解日後也成為台灣南部地區平埔研究的基本認識。往後,「祀壺」與西拉雅族群之間的關係一直影響著後來研究者在南部地區的平埔研究,例如劉斌雄(1987)<ref>該文為劉斌雄先生於1962年調查後所整理的手稿,但文稿並未完成。於1987年,當時的中央研究院臺灣史田野工作室(現台灣史研究所籌備處的前身)的同仁有鑑於該稿被引用的廣泛,在徵得劉先生的同意之後,刊於臺灣風物第三十七卷第三期。</ref> 、劉茂源(1974)<ref>亦請參閱余萬居(中譯)的〈探訪SIRAYA族──曾文溪畔的平埔族〉,中央研究院民族學研究所翻譯手稿,未出版。</ref>] 、陳春木(1974、1975)<ref>亦請參閱余萬居(中譯)的〈祭壺的村子〉,中央研究院民族學研究所翻譯手稿,未出版。陳春木先生對左鎮鄉、山上鄉、新化鎮有關祀壺的研究尚有許多未出版的資料。</ref>、陳漢光(1961、1962a、1962b、1963a、1963b)、石萬壽(1981、1985、1987、1990、1995)、張振岳(1994)、劉還月(1994a、1994b、1995a、1995b)、吳東南(1995)、林清財(1988、1995)、潘英海(1989、1994a、1994b、1995a、1995b)以及葉春榮(1997)等等。成功大學歷史系的石萬壽教授基於多年的研究心得更進一步將之稱為「拜壺民族」(石萬壽1990)。

國分直一的看法,即「祀壺之村」可以探索西拉雅族群的分佈與遷徙,隱含著一項值得探索的人類學問題:文化行為與族群之間的關係。在本文,筆者將這樣的問題稱之為「國分問題」,一方面肯定國分直一在南部平埔研究的先驅性引導,另方面藉以突顯本文所要探討的議題。簡言之,在本文所指的「國分問題」包含兩個層面的探究:(一)「祀壺現相」與西拉雅族群分佈之間的關係;(二)「祀壺現相」的分佈與西拉雅族群遷徙之間的關係。

然而,「祀壺之村」的意涵比想像中的複雜,文化行為與族群之間的的關係也無法冒然地劃下等號。筆者在〈祀壺釋疑:從「祀壺之村」到「壺的信仰叢結」〉(1995)一文指出,「祀壺現相」比表面上所看到的還要複雜,在「祀壺之村」的觀點下,祀壺的文化行為只是被視為一種探索西拉雅人的文化遺跡或族群屬性、只是用來辨識西拉雅族的分佈,而所提供的也只是一種靜態的瞭解。事實上,根據在台南、高雄、屏東、台東與花蓮等五縣市的田野資料,我們可以發現有些地方的「祀壺現相」深受漢人民間宗教的影響、有些地方的「祀壺現相」則深受阿美與排灣的文化影響。更重要的是,我們發現並不是所有「祀壺之村」都是西拉雅人的後裔,雖然我們基本上可以同意「祀壺」是西拉雅文化的「現相」。換言之,「祀壺」在各地方所表現出來的「整體樣貌」,即「祀壺現相」,存有極大的地區性差異。筆者曾在〈文化合成與合成文化〉(1994b)與〈在地化與地方文化〉(1995a)兩篇論文中指出,這些地區性差異的形成,是居處於同一人文生態區位內的不同社群,在互動過程中,透過「文化合成」與「在地化」的機制,形成具有特定時空意義的「地方文化」。一方面這是地方文化自我定義與再定義的過程,另方面也是地方文化創新與繁衍的過程。要之,筆者所企圖著重的是地方文化的整體性與主體性。

在這樣的前提之下,筆者認為所謂的「國分問題」需要重新思考、釐清與界定,換言之,如何將「國分問題」具體化、操作化,並提出分析性的概念化工具是本文的主要目的。因此,本文一方面繼續劉斌雄、陳漢光、石萬壽、張振岳、劉還月等人的調查軌跡,另方面配合林清財與筆者在過去十年來所收集的區域性普查資料<ref>本研究歷年的研究經費來自於中央研究院主題研究與高級人才培育計劃項下《臺灣與福建兩地區民族誌基本調查與社會文化比較研究》以及臺灣省文縣 臺灣原住民史計劃項下《平埔族史篇》,若沒有這些研究經費的支助,本論文的完成是不可能的。同時,我要感謝過去十年來與筆者共同進行臺灣東、南五縣市田野 調查的研究伙伴林清財先生,有關的田野資料與區域的分類是我們共享的,在田野工作的過程中,我們有無數的討論與爭執,沒有清財兄,這篇論文也是不可能的。</ref> ,針對「國分問題」提出概念性的分析工具,以期進一步探討文化現象與族群遷徙之間的問題。不過,本文的目的不在資料的詳細呈現,而在於概念的提出,以期提升平埔研究的層次。

在接下來的討論之前,筆者必須界定有兩個具有爭議的概念:一個是「祀壺」,另一個是「西拉雅」。所謂的「祀壺」是一個頗具爭議性的概念。不少人認為,「祀壺」的人家或村落所祭拜或祭祀的對象是瓶、罐、甕、矸等神體,甚至有人認為是母系社會遺存對女性性器的崇拜(例如:江家錦 1955、1956、1958)。筆者基於兩個理由反對前述的看法。

首先,筆者認為「祀壺」所祭拜的對象不是壺體,而是壺體所象徵的神明法力的存在。這個神明在不同的地區有不同的稱呼,如阿立祖、阿立母、太祖、老祖、祖祖、開基祖;或是漢化了的稱呼,如太上老君、太上李老君、太上道祖、老君、李老君等等。其法力的來源則是與「向」相關的作法或儀式,而「向」則是宇宙間各種不同的靈力之存在及表達的形式,這包括了自然界與超自然界、自家的祖先及他人的祖先、其他不知源由的靈魂等等。這些靈力的存在透常是透過「水」為媒介,因此「壺體」是神明靈力表達與存在的要件,就如同漢人的神明靈力是透過火與香做為媒介,因此「香爐」是漢人神明靈力表達與存在的要件。但是,我們不會稱漢人為「祀爐之村」或「拜爐的民族」,因此,我們也不應以「祀壺之村」或「拜壺的民族」稱呼之,筆者在〈祀壺釋疑〉(1995b)一文稱之為「壺的信仰叢結」。

其二,筆者稱之為「壺的信仰叢結」,更重要是因為整個信仰叢結包函了實體、行為與口傳概念等三個層面,且構成了獨特的整體樣貌。筆者在〈祀壺釋疑〉一文指出,西拉雅人所傳承下來的祀壺行為,我們還可看得到的「實體」包括阿立矸、向缸、向水、向竹、向豬、公廨、以及三向與作向用的檳榔、米酒、花草(雞冠花、圓仔花、芙蓉、菅草、竹蘭);在「實踐」的層面,則包括三向、作向,以及最重要的年度儀式。而實體與實踐要放在信仰的整體脈絡中,才能顯現實質的意涵,這些「實質」也才能幫助我們解讀神話、傳說、口述歷史....等等反映集體記憶的象徵性符號。因此,這些圍繞在阿立祖或太祖的信仰實體、信仰實踐與信仰實質,使得「祀壺現相」不是一種族群標誌而已,而是一種錯綜盤結的「信仰叢結」。換言之,「祀壺現相」在臺灣社會存在的意義,不應侷限於「祀壺之村」的視角,而應更積極地視之為「壺的信仰叢結」(潘英海 1995)。因此,在本文為了行文與討論之便,筆者將與「壺的信仰叢結」相關的整體樣貌稱之為「祀壺現相」。

所謂的「西拉雅族」又是另一個具有爭議性的概念。如眾所知,台灣島上南島語系族群的分類是在日治台灣的時期開始的。在最早的分類之中,即1900年伊能嘉矩與粟野傳之丞合著之《臺灣番人事情》,並沒有所謂的「平埔族群」之分類。到了1904年伊能嘉矩在《臺灣蕃政志》一書中,首度將平埔族群以十族的分類區分出來,並將南部的平埔族群劃分為西拉雅族與馬卡道族,前者指原居台南與高雄一帶的熟番,後者指原居屏東平原與恆春半島的熟番。1930年移川子之藏在〈臺灣、土俗、人種〉一文中亦從之。之後,1935年小川尚義在《原語による臺灣高砂族傳說集》一書中,則將西拉雅族與馬卡道族合併為西拉雅一族。光復後,張耀錡於1951年編著的《平埔族社名對照表》一書中,又將南部的平埔族群區分出西拉雅族與四社熟番(大武壟社群)兩族。不過,張耀錡所謂的西拉雅族包括了馬卡道族,而四社熟番則是指西拉雅族中居住玉井盆地的大武壟社群。隨後,李亦園在〈從文獻資料看臺灣平埔族〉一文中,仍以西拉雅族指稱台灣南部的平埔族群。

近年,對台灣南島語系族群分類比較重要的學者當推日本語言學者土田茲與台灣語言學者李壬癸。他們兩位對台灣南部平埔族群的分類有不同的看法。土田茲(1991)根據有限的語言資料,將台灣南部的平埔族群區分為西拉雅(Siraya)、馬卡道(Makatao)與大武壟(Taivoan,或稱大滿族,又稱台窩灣)三族。這個看法,李壬癸並不同意。李壬癸(1991,1992)認為區分成三個族別的語言資料不足,但是他同意三者間是有所區別的,因此他建議將三者視為同一族群下的三個亞族。

整個看起來,台灣南部平埔族群的分類有分成一族的(西拉雅)、兩族的(西拉雅與馬卡道、西拉雅與四社熟番)、三族的(西拉雅、馬卡道與大武壟)或一族三支的(西拉雅族下分西拉雅、馬卡道與大武壟三亞族)。根據所收集到的有關「祀壺現相」之資料,我們基本上支持李壬癸先生的看法,認為「祀壺現相」即使有地區上的差異,但仍不足以讓我們視之為來自不同族群的文化差異,因此我們同意將南部地區的平埔族群視為一族三支,而在本文的西拉雅族一詞亦是在此認知下使用的。

當然,我們也不否認在十七世紀時,西拉雅、馬卡道與台窩灣很可能是是完全不同的族群,例如李國銘在〈屏東平埔族群分類再議〉一文中,從語言、政治形態、聚落與房屋形態、婚姻制度等四方面的文獻資料比較,發現台南平原的西拉雅與屏東平原南部濱海的放索雅(Pangsoya)是兩種文化完全不同的族群。然而,不同的文化團體或族群在文化接觸的過程中,同時產生的文化趨同與文化岐異的互動過程,文化趨同的過程常使族群之間的識別趨於模糊。我們認為西拉雅、馬卡道與台窩灣就是在這樣的歷史過程中失去族群識別的區分,因此「西拉雅」一詞的使用泛稱了西拉雅、馬卡道與大武壟三支社群。

二、祀壺現相的「區域性」問題:相關概念之辨析

研究「祀壺現相」的人,只要進行了區域性的田野普查工作,都會面臨到一個基本問題:如何將紛雜的「祀壺現相」進行有系統的分析與歸納,並瞭解這些相同或不同的「現相」之下的關聯是什麼,而人群、社群或族群常是關切的焦點。這類的問題在人類學的研究中並不陌生,因此筆者在本節中想先討論、剖析幾組在人類學研究中常用的概念,並說明其與本文要討論的「國分問題」之間的適切性,以及為何筆者必須另外提出新的概念性工具。這幾組相關的概念包括:文化區(culture area)/文化圈(culture circles)與區域共同傳統(area co-tradition)/相互作用圈(interaction sphere)。

(一)「文化區/文化圈」的概念

「文化區」(culture area)與「文化圈」(culture circle)的概念是本世紀初由歐美人類學所發展出來的概念工具,並在在二、三○年代達到巔峰,企圖解決在美洲有關無文字社會的文化歷史與發展的問題<ref>「文化區」之概念在第一世紀即出現在西方的文獻中(Honigmann 1976:35),到了十九世紀末大量地出現在德國地理學者的研究之中。二十世紀初,德裔的美國人類學者開始引進美國人類學界,但英國方面的人類學者亦用之。</ref>。當時美國人類學界急於透過民族誌的田野資料,解決有關北美與南美印地安族群分類及其彼此之間文化關聯的問題(Harris 1968:374),熱衷於歷史研究取向的美國人類學者,如Franz Baos、Alfred Kroeber、Roland B. Dixon等人,認為過去遺存下來的文化特質會展衍在當代的空間分佈,因此透過當代空間所見到的文化特質可以重建一個族群文化的過去歷史(Honigmann 1976:166-174 & 192-215)。以本文所談的「祀壺現相」為例,如果我們可以透過「祀壺現相」的文化特質進行區域性的比對與整理,我們可以重建西拉雅族的文化與遷徙史。因此,當時不少的人類學者認為透過文化特質在區域性空間的分佈,我們可以將某些相同的文化特質歸納出所謂的「文化區」(德文Kulturlreise,即「文化圈」(cultrue circles)之意)<ref>原本在字義上「文化區」與「文化圈」所指涉的意涵不同,前者所指涉的地理範圍較小,後者則指稱較大的地理區域,但是長久引用下來,已混淆不清。在本文為了討論的方便,不擬進一步澄清,而以「文化區」的概念含括「文化圈」的概念,而將「文化圈」的概念作者行文自用。</ref>。而且,兩個或多個「文化區」之間的相似與相異,通常是透過傳播(diffusion)或遷徙(migration)的文化接觸或文化轉借過程。

基本上,「文化區」或「文化圈」的概念來自地理學者有關「文化地理區」(cultural geography)的概念,例如被尊為現代美國人類學之父的Fraz Baos在年青時(當時25歲,1883年),就教於地理學者Adolf Bastain,並對其日後著重區域性普查與文化特質分佈的研究有明顯的影響,而這樣的例子在當時相當普遍。簡言之,「文化區」或「文化圈」的概念是以居住在同一地理區域中不同人群之間相關聯之文化特質為思考基礎(Murdock 1953:477),認為文化是時間與空間所共同建構的產物,企圖透過空間分佈的文化特質重建文化歷史的順序以及不同人群之間的關係,後來的人類學者進一步利用統計分析的方法,發展出「年齡─區域的假設」(age-area hypothesis)檢驗不同「文化區」的時間順序、「文化中心」(culture center)或「文化高點」(culture climax)的概念說明擁有相同文化特質的不同族群所居住的地域通常正是該「文化區」的中心、「文化層位」(culture strata)的概念以建構不同文化特質或文化區重疊的現象(Harris 1968:373-392)。有關這方面的研究主要應用於北美、南美等無文字的印地安民族的文化歷史研究,後來還有考古學者的加入應用於人類文明史的重建,也有學者用來討論古文明之間的傳播與接觸問題(見Movius 1953;Child 1953;Caso 1953;Krieger 1953;Strong 1953;Murdock 1953)。美國人類學者Harris在寫人類學的理理發展史時提到,「文化區」的概念形成可謂是「整個美國人類學家的集體創作」(Harris 1968:374)。

在國內首位利用文化特質與分佈的概念是已退休的本所同仁劉斌雄先生。在〈臺灣南部地區平埔族的阿立祖信仰〉(1987)一文中,劉斌雄先生將30個祀壺地點(27個在台南地區、3個在高雄地區)以139項文化特質列表處理(17項為祭典時間、16項為祭儀過程、12項為公界建築結構、94項為阿立祖崇拜),企圖比較、整理出文化特質與西拉雅族諸社群之間的關係,可惜這項分析並未完成,只是一種列表式之整理工作。後來,吳東南(1995)在〈高、屏先民信仰之口述記錄〉一文中,也依此表的文化特質概念,整理了20個他在高、屏地區所採訪到的「祀壺現相」(2個在高雄地區、10個在屏東平原地區、8個在恆春地區),共計129項的文化特質(5項為祭典日期、19項為神明稱呼、5項為神明放置場所、5項為神明擺置方式、21項為祭祀物件、12項為祭品、8項為人物、9項為人物配件、13項為祭儀配件、13項為祭儀過程、24項為其他特質),也只是停留於列表整理之階段。從這些列出的文化特質,我們可以看出劉斌雄與吳東南對祀壺所花費的時間與精力,但是同樣的,我們也看到從文化特質建構文化圖像、文化歷史或族群遷徙的困難。

劉、吳所列出的一百多項文化特質只是一個小小的案例。在二、三○年代「文化區」的概念風行人類學界時,Clark Wissler,一位當時非常重要的「文化區」理論的擁護者,在1923年時曾說:「除非將文化特質的表完全列出來,否則我們無法瞭解一個文化」(Wissler 1923:51)。因此,當時人類學者對文化特質的表列,從430項增加到7,633項(參見de Waal Malefijt 1979:176)。問題是:一個文化的文化特質能列完嗎?我們真能從文化特質的列表中瞭解一個文化嗎?確實,文化的特質是列不完的,也不是「文化區」概念的最終目的。

有關「文化區」概念的批評,從方法到理論、到文化歷史的建構,在五、六○年代的人類學界已做了很多,例如:著重生態研究為取向的人類學者J. Steward就批評文化區的研究將「文化區」與「自然區」(natural areas)之間的關係過於簡化處理,文化區的中心與邊陲之間的關係是會隨著時間而有所改變的,即使是相似的文化在不同的區域內會因不同的時間而有所變異,更何況共有相同文化特質的團體也可能分屬不同的文化區(Steward 1955)。不過,在眾多批評之中,筆者認為「文化區」概念發展過程中最大的障礙是企圖以空間(文化分佈)取代時間(文化歷史),雖然我們都會同意「文化是歷史的產物」這個基本前提。接下來,筆者所要談的「區域共同傳統」與「相互作用圈」就是在同一前提的不同思考方式。

(二)「區域共同傳統/相互作用圈」的概念

當「文化區」的概念陷於靜態時間與文化分類的困境時,在南美秘魯進行考古研究的人類學家W. C. Bennett 在1948年提出了「區域共同傳統」(area co-tradition)的概念,企圖在「文化區」的概念加上時間的深度(Rouse 1953:66)。這個概念認為在一個地區的文化是有連續性的,而且在該地區內的各個子文化彼此在時間與空間都是相互影響的(Childe 1953:213-214)。簡言之,「區域共同傳統」最主要的核心假設在於:同一地區內的各文化是有"連續性"與"互動性"(Willey 1953:374)。我們可以從Bennett對「區域共同傳統」的定義,清楚地瞭解這個要點:「文化史的總單位.....在這裏面其構成的文化在一段時期之間彼此發生關係」(張光直 1989:6)。後來考古學者J. R. Caldwell在1964年將此概念用於說明北美東部Hopewellian 文化區在各區域之間的葬儀上與宗教上的相互作用,奠定了日後考古學者以「相互作用圈」(interaction sphere)思考區域性文化的互動基礎(張光直 1989:6)。

換言之,一個地區內的文化是透過彼此的相互作用而形成、而擴展,當擴展至一定的時空條件時又和他區的文化產生相互作用,進而形成新的地域性共同傳統。張光直先生在〈中國相互作用圈與文明的形成〉(1989)一文中,即以中國新石器時代自西元前7000年、到西元前 5000年、到西元前4000/3000年三個不同時期之間,境內不同之區域文化擴展、相互作用而形成的,並奠定了所謂的中國文明形成的基礎。許倬雲先生後來亦以此概念為基礎,在〈接觸、衝擊與調適:文化群之間的互動〉(1994)一文中,以世界各古文明的例子(兩河文化、埃及文化、印度文化、日本文化、中國文化)說明異質文化在發展為同質文化的過程中可能發生的幾種情形(取代、共存、趨同與異化)。

「區域共同傳統」與「相互作用圈」的意涵不僅止於文化群之間互動的過程而已,Caldwell認為更重要的是如何從眾多相似或相異的文化特質之間,歸納出不同文化群彼此之間「互動與溝通的過程與模式」(in terms of patterns and processes of interaction and cummunication)(Caldwell 1966:338)。Caldwell對Hopewellian相互作用圈的簡易說明在這裏是一個很好的例子。Hopewellian是北美東岸西元400年前至西元400年後的一個文化歷史習題。考古學家從墓園中挖掘到的物件包羅萬象,陶製的船、土或石製的煙斗、人物造型、貝殼製的船、尖形的石器......不一而足,顯現了該文化圈在世俗用品上很大的變異與區域性的差異,這些都說明Hopewellian不是一個"單一"的文化。但是,在這個文化圈內有關葬儀用品,即使在相隔很遠的兩個地方,卻出現了極端的相似性,又說明不同地區之間的彼此關聯性。也就是說,該文化分佈廣泛的區域內,非葬儀方面的用品出現很大的地區性差異,而在宗教性的葬儀用品卻出現了高度的相似性。Caldwell 認為這是因為Hopewellian文化的形成是建立在早先許多地方性文化的互動過程。Hopewellian文化所隱含的意義在於如何從眾多分雜、差異極大的文化特質中"找出"行為的模式或整體樣貌(pattern or configuration),而非只是將文化特質進行列表式的排列(參見Caldwell 1966:339-340)。

Caldwell所舉的例子正說明今日我們在台南、高雄、屏東、台東與花蓮所見到的「祀壺現相」。我們可以說,「祀壺現相」就如同考古遺物,每個地方、每個案例都無法完整地描述整體,而每個地區在「祀壺現相」上的差異、甚至同一地區內部的差異都很大,使得我們無法以單一或某些文化特質進行比較與歸納。因此,在〈祀壺釋疑〉(1995b)一文中,筆者以「祀壺現相」在形體、行為與口傳等三方面的資料,說明祀壺的整體樣貌,並以「壺的信仰叢結」稱之。另外,筆者亦在〈文化合成與合成文化〉(1994b)及〈在地化與地方文化〉(1995a)兩篇文章說明地方性文化是在兩個或數個文化群之間的互動過程所建構出來的新的整體樣貌,既不同於母文化,也不同於所接觸的文化。我們不能以「漢化」或「文化失落」的角度視之,而應視之為文化自我定義與再生產或再創新的歷程。

三、北迴歸線二十三度半以南的迷思:「祀壺現相」的複雜與多樣

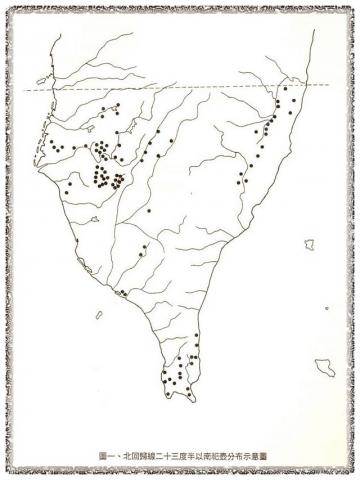

圖一

圖一五十多年前,「祀壺現相」首度由吳新榮與國分直一在台南平原發現,二、三十年之後,劉斌雄、鮑克蘭、陳春木、陳漢光、石萬壽等人先後在台南縣與高雄縣境的內山一帶發現更多的「祀壺現相」。最近十年,劉還月、張振岳、吳東南、簡炯仁、林清財與筆者從台南、高雄、屏東、台東與花蓮等五縣市先後發現更多的「祀壺現相」,總計近二百五十多個案例,分屬近百個聚落(參見 圖一)<ref>筆者目前尚無法正確地統計出有關祀壺案例與祀壺聚落的總數,因為許多資料仍在整理中,日後修改本論文時將附上,見諒。</ref>。有趣的是,這些「祀壺現相」基本上分佈在北迴歸線二十三度半以南,分佈的高度也不超過海拔一千公尺。然而,我們卻遭遇到描述與分析的高度困難。〈祀壺釋疑〉一文,筆者基本上以韋伯「理想型態」的概念,處理描述上的困難。在本文,則進一步以「理想型態」的概念,處理「祀壺現相」分佈上的問題。接下來,筆者以過去曾經處理過的一個案例說明筆者在本文將如何在認識論與方法論層面以「理想型態」的概念處理「祀壺現相」上錯綜複雜的田野資料與「國分問題」。

在「歷史、聚落與意義:頭社村的聚落發展與族群關係」一文,筆者曾嘗試以頭社的案例說明聚落的形成與發展是要放在「時間─空間─意義」的脈絡下來解讀的。就頭社的案例而言,頭社相對於其內部的各個自然村而言是一個「區域」,也就是說,頭社做為一個單位而言,一方面是一個「聚落」,另方面也是個「區域」。當視頭社為一個整體時,頭社存在最重要的意義是一個由十個自然聚落形成的社會單位(行政村),但是當頭社放在某一特定的文化脈落下(祀壺信仰叢結)來解讀時,頭社存在最重要的意義是「祀壺現相」下的一個文化單元(文化系,見後文)。頭社,不論是一個社會單位也好,或是文化單位也好,是在不同的歷史階段,透過不同的社群、族群的互動過程所建構起來的。做為一個社會中的基本單位,頭社是整個政治體制或行政制度的一環,從村、鄉、縣、區、省、到國家,環環相扣,我們無法把頭社和其所處的週邊社會與臺灣整體社會的歷史發展歷程分開,因此頭社在清代、日據與民國等歷史過程中,因與週邊其他社會單位的互動,在政治社會的體制有不同意義與界定。

同樣地,頭社做為一個文化單位,是整個「祀壺現相」的一環,頭社的「祀壺現相」也經歷了漫長的歷史過程,在這歷史過程中,頭社內部社群與族群的互動、頭社和週邊社群與族群的互動,使得頭社的「祀壺現相」與整體的「祀壺現相」,環環相扣、密不可分,而整個「祀壺現相」也是在這環環相扣、密不可分的文化脈絡中顯得相當地錯綜複雜。問題是:我們如何從錯綜複雜的「祀壺現相」理出一個可以思考的條理、一個可以理解的脈絡。在收集了台南、高雄、屏東、臺東與花蓮有關祀壺的田野資料之後,我們曾想過以社會單位歸納各個地區的「祀壺現相」,但是社會單位與文化單位並非一對一的關係,譬如說,並不是頭村內所有的聚落都與「祀壺現相」發生關聯。更複雜的是,文化單位也不和族群單位產生一對一的關係,譬如說,頭社村內並非所有的西拉雅後裔都有祀壺信仰,而別的族群也會有祀壺的信仰,換言之,祀壺信仰並不是一個族別的標誌。因此,本文中有必要發展新的概念說明(並非解釋)在不同區域所呈現的錯粽複雜的「祀壺現相」。換言之,下文中所使用的「文化系」、「文化叢」與「文化圈」三個概念(理想型態)就是企圖說明「祀壺現相」的區域性與整體性的問題,以解決前文所提出的「國分問題」。

什麼是「文化系」、「文化叢」與「文化圈」?在這裏筆者先簡單地界定其定義性的內涵,其實質的內涵與研究上的意義尚祈讀者耐心地看完本文的論述,並將之放在區域研究的認識論與方法論的脈絡中思考。簡單的說,「祀壺現相」在臺灣各地的實存與表現的整體樣貌就是一個「文化圈」,這個祀壺信仰的文化圈與媽祖信仰的文化圈、土地公信仰的文化圈等等,在實質內涵與表現形式是不同的、是可區辨的,筆者在〈祀壺釋疑:從「祀壺之村」到「壺的信仰叢結」〉一文企圖說明「祀壺現相」之不同於其它信仰的實質意涵,就說明了「祀壺文化圈」的實質意涵,於此不贅,尚祈讀者參閱。

然而,一個社會或是一個群體的文化層面是根植於各種不同的文化圈所交織而成的意義網絡中。在不同的「文化圈」的相互作用下,生活其中的各個群體透過生態地理的交通、不同群體的社會性互動以及個人性和集體性詮釋的過程,形成地域性的文化表現。這種地域性的文化表現,一方面是有別於其他地域對同一文化現相的理解,另方面又歸屬於同一文化圈的文化傳承,是一個地域的人文傳統隨著不同歷史階段的發展而形成的,本文稱之為「文化叢」。在傳統社會中,一個「文化叢」的範圍基本上是受周圍所屬的地理、生態、交通所限制,從某一個角度而言,那是一個「文化地理區」,所不同的是「文化叢」還是可以不受地理的限制,傳播至其他的「文化地理區」。要之,「人文地理區」與「文化叢」的分野在於前者是以自然生態的地域(territory)為劃分的標準,後者是以人文活動與文化表現的分佈範圍(boundary)為劃分的標準。基本上,一個「文化叢」的型塑與發展,是人群(社群、族群、家族等等)之間的互動所共同形建、共同分享、不可分割的文化傳統,而每一個「文化叢」又是許多更次級的人群在「時間─空間─意義」的架構下,依據不同群體的社會性互動、經濟生計的活動與地理生態的條件,形成許多地方性的文化傳統,在同一「文化圈」與「文化叢」下的地方性之文化表現,筆者稱之為「文化系」。

「文化叢」與「文化系」的區辨標準是什麼?首先,筆者在本文中所界定的「文化叢」主要是以地理交通為要件的,因為在某一特定的歷史階段,不同人群之間的互動是受制於互相往來的交通條件與可能性,例如甲區的人群與乙區的人群群往來,是受限於地理生態可能提供的交通道路,同時居住在甲、乙兩個地區的其他社群與族群也制約了甲、乙兩區不同人群的交互動可能性,這些地理交通會隨著著人群的活動在不同的歷史階段產生改變,而甲、乙兩區的文化互動也會跟著改變,但是甲、乙兩區在同一「文化圈」下的「文化叢」可能、也可能不會與其各自的地理區相配合,換言之,「文化叢」會跨越地理區的限制,同時在一個、或兩個、或多個地理區存在。至於「文化系」則主要是因應經濟活動(如市場交易)與人群活動(如婚姻)而形成,是一個人群日常生活的活動範圍。在一個自然村生活的群體,固然可以滿足其日常所需,但是剩餘的物資或所需的用品,則需到供應一定範圍的市集進行交易,有些特定物品則更要到區域中更大的市集或市郊購買,例如結婚所需的大件物品。換言之,「文化系」所反映的是一群聚落、社群與族群的生活圈,其進行交易的中心,如市場或市集,常是此生活圈的中心,圍繞在四週的聚落、社群與族群因此衍生出很多的人文活動與經濟活動。

其次,筆者在本文所談的「文化叢」與「文化系」,是一種相對性的定義,而非絕對性的定義。筆者相信在處理更複雜、範圍更廣的「文化圈」時,「文化叢」與「文化系」可能還要進一步細分成可用的概念,例如以「文化叢」的基本概念,再分成「次級文化叢」或「次級文化系」,或是一級、二級或三級等等的「文化叢」或「文化系」,筆者認為這是可以依實際的需要而決定的,在本文中最重要的是將某一特定的文化現相從「系」、「叢」到「圈」的相互作用層面區辨清楚,以達到處理複雜性極高的區域性資料。

在說明這以上三個概念之後,筆者必須進一步說明自然單位、社會單位與文化單位區辨的必要性。自然單位,主要是以地理生態為基礎,聚落或自然村是其基本單位,不同的生態與地理可劃分成不同的地理單位。依據不同的人文活動,可以進一步區辨出不同的文化地理區與文化生態的單位,如前文所談到的文化區概念。社會單位,就實體而言,可以是一個自然村、一個行政村、數個自然村所形成的行政村、或是一個自然村與一個行政村相對應的基本單位,其主要的運作機制是政治經濟的,它在整個運作體制中,主要是處理一個群體經濟層面的生產與分配和政治層面的利益與支配;而文化單位則是依據某一種或數種特定的文化行為或文化表現所界定的基本單位,其主要的運作機制是透過儀式性的活動與儀式書寫的過程,通常它表現在神明、廟宇與宗教的集體表現,但並不是說它「只」表現於此,譬如說,它也可以通過家族、宗族、甚至是鄉族的集體表現,也可以透過政治經濟活動的集體表現。自然單位、社會單位與文化單位是相互關聯、相互交錯的,卻不必要形成一對一的相等關係,換言之,自然單位、社會單位與文化單位是交互疊架的,但不必要是一致的。由於本文主要處理的是文化層面的區域問題,但是自然單位與社會單位又無法幫助筆者處理、思考這類問題,因此需要區辨自然單位、社會單位與文化單位三個相互交疊的層面,以期推展本文對「國分問題」的思考。

要之,筆者的主要的企圖是提出概念性的工具,以利資料的分析與問題的思考,因此,接下來的描述,並不是以鉅細靡遺的方式描述所有的祀壺地點與祀壺現相。在本節,筆者將「祀壺現相」在台南、高雄、屏東、台東、花蓮等五縣市所表現的「祀壺文化圈」,重新劃分成五個較具文化意涵的「文化叢」,以取代「行政地理區」,其下在進一步區分出多個「文化系」,這主要是希望表達人文活動與生態區位相互作用的關係,以符合實際的整體樣貌之描述。「祀壺文化圈」下所涉及的五個「文化叢」包括了台南祀壺文化叢、高雄祀壺文化叢、屏東平原祀壺文化叢、恆春半島祀壺文化叢以及花東祀壺文化叢,以反映出問題思考的要點,以鋪陳下一節概念性工具辨析與提出的脈絡。

(一)台南祀壺文化叢

台南地區是「祀壺現相」發現最早的地區,早先國分直一對「祀壺」的瞭解就在新化丘陵地段的知母義與虎頭埤,之後在吳新榮發表有關北頭洋的「祀壺」之後,並拜訪了北頭洋與歐汪一帶。事實上,在國分之前,移川子之藏於1931年、淺井惠倫於1938年就已先後在頭社發現有關「祀壺」的習俗,淺井惠倫並且拍下了可貴的照片(參見朝倉利光與土田滋 1988:139-142;笠原政治編 1995:39-63)。然而移川與淺井的資料當時並未受到重視,反而是國分直一的發現影響了台南地區的祀壺調查。

台灣光復後,國分直一的學生劉斌雄先生繼續台南地區有關祀壺的調查,當時在台南地區先後調查祀壺的還包括劉枝萬、陳春木、劉茂源與陳漢光,後來還有鮑克蘭與石萬壽等人。當時的祀壺調查除了鮑克蘭的資料遺失、陳春木的資料以相簿整理但未發表之外,都已先後發表著文(參見劉斌雄 1987;陳漢光 1961; 陳春木 1974;劉茂源 1974;石萬壽 1981,1985,1987,1990)。近年,除了石萬壽、葉春榮仍持續在南化、左鎮一帶調查之外(參見石萬壽 1995;葉春榮 1997),劉還月、林清財與筆者也都進行了全面的祀壺普查(參見劉還月 1994a;林清財 1988)。

由於台南地區的平野昔日是西拉雅族中蕭壟、麻豆、灣裡(目加溜灣)與新港等四大社之故地,丘陵與內山則是大武壟社群分佈之故地,因此,目前對台南地區祀壺分佈的分類與歸屬,基本上都是以西拉雅四大社與大武壟社來區分(參見劉斌雄 1987;石萬壽 1990;劉還月 1994a)。但是,這樣的歸類事實上存在著許多問題<ref>在日治時期早有學者,如:佐山融吉與大西吉壽(1923)伊能嘉矩(1992),在台南、高雄、屏東以及後山的台東、花蓮對西拉雅族社群進行調查的工作。由於筆者尚有一些意見,本節中暫不引用。</ref>。

舉例而言,位於曾文溪中游的頭社(隸屬台南縣大內鄉),村內有兩座太祖公界與五戶私家阿立祖,一般咸認為與灣裡社有密切的關係。但是,在太祖公廨(太上龍頭忠義廟)的一面令旗上卻寫著四大社的社群名稱(社子社太上老君、新港社太上老君、灣裡社太上老君與蕭壟社太上老君)<ref>令旗上另有篤加阿立母,是來自吉貝耍之影響。</ref>。根據志書文獻、地方族譜與訪談資料,筆者認為令旗上所列的四大社名稱是深具象徵性意義的。頭社在十八世紀以前,在地理位置上是平原與內山交通的唯一的孔道。在人來人往的旺期,隨著河流沿岸的渡口與平坦地帶發展出不少的漢人聚落,如內庄與石仔瀨的楊姓、二溪的陳姓與葉姓、嗚頭的鄭姓等等。而原本沿著曾文溪於流域下游居住的西拉雅族四大社群,其中部份的族人也先後遷入頭社段丘的丘陵地帶,形成許多大小不一的聚落,如頭社、竹湖、紅花園、籠仔內、大山腳、埤仔腳與竹宅等(潘英海 1994a)。換言之,頭社村的西拉雅後裔並非由西拉雅族的單一社群(灣裡社)所構成,而是由蕭壟、麻豆、新港與灣裡等四大社群,以及大武壟社群所共同構成的。

番仔田(官田鄉隆田村)的祀壺則是一個完全不同的狀況。由於文獻上記載番仔田是麻豆社所遷來的,因此該地的祀壺常被視為麻豆社的代表。然而,歷史的變遷使得此一事實大有出入。事實上,目前居住在番仔田的舊戶人家沒有幾戶,絕大多數的居民都是在民國五、六十年代官田工業區設立之後所遷來的人口。因此,目前奉祀太祖的居民大都與所謂的西拉雅族或麻豆社後裔無關,近年甚至因為有阿美族人的移入,而將阿美族的歌舞引進每年十月中旬的太祖祭儀。換言之,祀壺的居民並不見得就是西拉雅族的後裔。

在台南平原另一處重要的祀壺地點在吉貝耍(東山鄉東河村),村中除了大公界之外,尚有北、東、中、南與東南等五個小公廨以及無數的私家阿立母。這個地點一般都認為是蕭壟社所遷來的,但是根據林清財與筆者在東山鄉與白河鎮一帶的訪查,發現不全然如此。一則因為哆囉國社的故地即在此(東山鄉),而且也並未遷離;另則在凹仔底(東山村)的蘇家輪祀尪公祖(亦有寫成洪公祖者)與麻豆社有密切的關係,因為現在麻豆鎮的尪公廟祀有三元真君,即為尪公,此在高雄縣境內亦發現多處。因此,吉貝耍的祀壺不是那麼單純地僅與蕭壟社有關。我們在訪問多人之後,發現吉貝耍(東山鄉)與六重溪(白河鎮)關係密切,特別是在婚姻關係方面,且昔日都是以白河(店仔口)為交易中心,屬白河生活圈的範圍。由於白河是清朝早期的交通要道之一,我們認為白河以東仍為番社之地,即哆囉國社(今東山鄉),因地處平原北端入內山的孔道,在番屯實施之後,四大社的蕭壟社、麻豆社等被派至吉貝耍屯守,這也是為什麼文獻記載乾隆年間蕭龍壟社遷往吉貝耍之主因。不過,我們應注意的是,吉貝耍並非僅是蕭壟社的遷徙地,我們認為是哆囉國社、蕭壟社與麻豆社為主所形成的聚落(當然也包括後來的漢人)。

在六重溪的訪問,我們發現頂埔當地的潘姓有兩個系統,一個是在地的系統,根據其系譜推算有200多年左右,算算是在清朝乾隆年間林爽文之亂以後不久的年代,這可能與當時的番屯有關。此外,我們在潘氏祖先遺留下來的尪姨裙上發先多枚乾隆年間的通寶銅幣。我們也從不同的報導人身上得知白河鎮的六重溪與楠西鄉的灣丘之間,自古道路相通、往來密切。另一個系統的潘姓則是在礁吧哖事件之後,因「走反」而來到當地的,多是洪骨潘皮或劉骨潘皮,即外地人招贅於當地潘姓者,基本上仍是當地的潘姓。因此,我們敢斷定地說,早期在地系統的潘姓即大武壟社群,而志書中所提的大武壟派社是從楠西鄉翻山越嶺派至六重溪一帶的,並且此帶山區的古道密佈,兩地往來密切。我們也發現當地的土地公原為三面壁的形式,與楠西鄉灣丘、照興一帶所見的三面壁形式相同。在當地,有些人認為是太祖,但更多的人認為是田頭公。這些三面壁在這一帶相當多,但已改建成土地公廟,換言之,許多當地的土地公廟原為三面壁,是用來「顧園頭」的,或說,即是「園頭太祖」。

山上鄉、左鎮鄉與新化鎮一帶的丘陵地帶是台南地區另一個祀壺密佈的區域,總計近五十處,昔日多被視為新港社群分佈的範圍。在此地區,祀壺的模式在外觀上大同小異,習慣在向竹上掛鹿頭殼(或以木雕代替),所為的太祖有兩種、甚至三種以上的系統,即太祖與老君,而太祖又與三十六港腳太太關係密切,因此在這個地帶的太祖常是有兩個矸子以上,或是太祖慶生有兩種以上的生日。通常新港社群的太祖生日在6月16日(616模式)<ref>616模式是一個概稱,有些地方有615、618之變異情形。</ref>、大傑巔社群的太祖生日在3月28日(328模式)<ref>328模式亦是一個概稱,有些地方改成218、326、329之變異情形。</ref>、而大武壟社群的太祖生日在9月15日(915模式)。其原因主要在於這一帶是大武壟社群、新港社群與大傑巔社群的交會地帶,但是田調資料顯示329模式(大傑巔社群)是在晚近百餘年透過婚姻關係從內門一帶移出來的。換言之,左鎮/新化一帶的祀壺至少歷經了兩個時期的影響:早期(乾隆時期)新港社群與大武壟社群的遷徙與晚期(開山撫番以後)後從內門的遷出(至少是受大傑巔社群之影響)。

概括言之,新港社群的分佈主要是在左鎮/新化段丘上的群山環抱之中,以潭頂溪兩岸為主,生態相當豐茂隱密,且多竹林,是一非常適合狩獵之生態,特別是適合鹿的居住生態。雖然我們不知鹿在何時完全消失,但是我們可以比較理解為何此地的向竹之上是以鹿頭殼或鹿頭圖形取代豬頭殼。從菜寮(左鎮鄉)至隙仔口(山上鄉)一帶主要是卓猴社的範圍,有可能屬於灣裡社群,但需進一步查證。在段丘北邊的芋匏社(玉井)與東邊的木岡社(左鎮鄉睦光)則屬昔日大武壟社群的活動範圍。而段丘南邊的草山一帶是旗山、內門與左鎮三鄉鎮的分界,也是大武壟社群、新港社群與大傑巔社群往來的通道。

另外,在南化的祀壺現相也比我們原先的瞭解來的複雜。在山后林家與番仔厝黃家的訪問,我們透過族譜、墓碑與公媽牌的記載,確認了漳州人於乾隆年間入墾南化(以及左鎮)的事實。更重要的是,在南化的平埔族群因生態、交通分成三個系:一是從菁埔寮至心仔寮一帶,即南化鄉的南邊,因祀壺多受新港模式影響,我們認為是新港社往來主要的通道;二是從蘇貞埔、溪東。姜埔寮一帶,即南化鄉的北邊,因與玉井鄉的沙田和三埔、高雄縣的杉林和十張犁通婚密切,我們認為是大武壟社群的主要通道;三是南化水庫的後窟溪一帶,於日據時期才開拓,多是東大邱園與東阿里關回流移墾,亦應是以大武壟社群為主的地域。簡言之,南化鄉的平埔族群主要是以南邊的新港社群與北邊和東邊的大武壟社群所構成的。儘管南化鄉地瘠貧困、窮鄉僻壤,但是在內山平埔族群的遷徙上,卻扮演了重要的折衝位置,北邊和東邊古道或山道接通了玉井盆地大武壟社群遷往高雄縣楠梓仙溪流域的孔道,而南邊銜接左鎮、新化的段丘與惡地形,引導了新港社群遷往內門之路。

(二)高雄祀壺文化叢

高雄地區,是僅次於台南地區,被發現有許多「祀壺現相」的區域,這主要還是因為生態、交通上的相連,例如:有名的惡地形(月世界)在台南縣境的左鎮鄉以一溪之隔,沿著左鎮、南化、龍崎、田寮、內門綿延至旗山一帶;平原地帶除了大、小岡山與打鼓山等高度不高的山丘之外,與台南平原連成一氣,因此明清的軍營都在此平野佈下戰略的要點。在討論平埔族群的活動時,楠梓仙溪流域、荖濃溪流域、二層行溪流域與內門一帶則是不可或缺的。在過去的認知中,我們通常認為楠梓仙溪流域的小林、阿里關、甲仙、匏仔寮,荖濃溪流域的荖濃、六龜是大武壟社群的遷徙地,二層行溪流域與內門一帶則是新港社群的分佈地。然而,實際的情形比目前的瞭解來得複雜。

一般都認為,大武壟社群於乾隆年間分別遷徙至楠梓仙溪流域的小林、阿里關、甲仙、匏仔寮與荖濃溪流域的荖濃和六龜(參見劉斌雄 1987;陳漢光 1962a,1963a,1963b)。我們的田野普查大致支持上述的看法,但是有兩點補充。其一,在楠梓仙溪流域的平埔族群在開山撫番時期之後與南化地區的往來相當密切,特別是有不少回流性的遷徙移往內山、南化、左鎮與新化的丘陵地帶。其二,在荖濃溪流域桃源的祀壺是於日治時期由恆春的平埔族群引入,而六龜沿線一帶(六龜、土壟灣、新威),也並非單由大武壟社群移入,還有屏東平原北邊的平埔族群也沿線遷入,換言之,荖濃溪流域的平埔族群至少在桃源與六龜是與馬卡道族有密切的關係。這些一再顯示透過「祀壺現相」瞭解平埔族群分佈與遷徙的複雜性。

以內門至楠梓仙溪流域一帶祀壺的分步為例,總計有二、三十處之多。大體上,我們認為這一帶的族群分佈相當混雜,包括了西拉雅族的新港社群、大傑巔社群、大武壟社群以及漢族的閩、客。從地理生態而言,此區是由大埔、溝坪與石坑三個區段所構成,早期的古道顯示,道路是橫的發展,即跨山往來。後來,旗山、美濃市鎮的發展影響了道路的走向,改成縱向發展,以便與市鎮中心連接,這使得現在的行政區劃看起來很不合理,例如:內門鄉內的大埔、溝坪居民到鄉公所或行政中心的道路相當不方便,因為當代的道路發展是以經濟為動因,而非以族群或社群之間的相互關係為考量。在生計方面,古早的西拉雅人應是以狩獵、採集、以物易物為主,因為生態不適水稻耕作、而多果園作物,而聚落形態亦呈散居的形式。

就西拉雅族的分佈而言,大埔地區早期為交通往來的孔道,從大埔到上庄一帶以大傑巔為主,溝坪地區(包括木柵、三平石坑)則以新港社群為主,但這兩個社群在此混合的相當厲害。金瓜寮一帶則主要是以大武壟社為主。根據訪談資料,這地區族群關係變動與形成的時期大約在150年前到180年前之間,即乾隆至嘉慶、道光之間。新港社群的移入路線可能從新化、草山(岡仔林)、橫山(木柵),然後越山至石坑、苦苓埔一帶;另一條可能的路線則是從關廟、龍船、內門,然後沿石坑跨山至大埔,或是跨山至田螺窟,或跨山至溝坪一帶;第三條可能的路線,則是從左鎮、南化跨山進入金瓜寮一帶。大傑巔社群的路線,則可能是從內門、石坑跨山至大埔、田螺窟、溝坪一帶。

就漢人而言,閩、客可能同時移入此區,但比西拉雅人晚。閩人可能從旗山往大埔、溝坪一帶移動,客人則可能來自美濃,然後跨山到月眉,沿著杉林、白水泉、木梓往大邱園一帶移動。但是因為沿線西拉雅人的勢力仍強,所以僅在大邱園一帶可以看到客人的小集村及說客語的情形。後來,閩人移入,因為交易的需要,所以福佬客的現象很普遍。

此地太祖的形式,不論是碗、矸、鹿角與台南縣新港社群雷同,而石頭公的部份又與加納埔(屏東平原北邊)、南化、玉井、楠西一帶相似,甚至有幾處有石無矸的小廟,當地人仍指稱為太祖。此地區的太祖多與"顧園頭"有關,多是跟著田地而走,這可能因為原居此地的西拉雅人遷走或死後無後代有關。後來的地主不知原由,但知太祖會在園中放向看田,因此石頭公與土地公的關係非常密切。太祖亦與沿途的有應公廟有密切的關係,這可從其寫石碑或奉金骨甕或小廟的形式看出,以及與祖先或無主孤魂的當地人說法有關。這點與台南縣所發現的雷同。這裏的太祖也和左鎮、新化一樣,分為光與暗的系統,亦分為元帥與元師兩系統,也有將太祖分男與女的系統,以解釋為何奉祀的太祖矸有兩個。因此,在太祖聖誕也呈現328與616之混合型,是新港社群與大傑巔社群相混的情形(相互作用圈)。

(三)屏東平原祀壺文化叢

屏東平原的生態,簡單而言,可以東港溪為界,將之分為溪南與溪北<ref>同註釋(3)。 </ref>,並以枋寮做為平原與半島的分界點。以枋寮為劃分的地界,是基於兩項理由,一是因為枋寮、水底寮一帶的生活圈昔日是往潮洲與東港的方向,二是楓港目前唯一的祀壺,受恆春祀壺的影響與恆春半島的模式相近,而且乩主是排灣人也與恆春的模式相近。溪北與溪南在「祀壺現相」上,剛好存有很大的差異,因為目前我們所發現的祀壺都在溪北,而溪南已無任何祀壺的留存,因此也方便筆者在本節的討論。

在屏東平原居住的平埔族群,主要是所謂的鳳山八社:上淡水、阿猴、塔樓、武洛、下淡水、力社、茄籐、放索,後來被稱為馬卡道族。與其他四個文化地理區相較,屏東平原上的祀壺是最少的了,主要分佈在溪北的咖吶埔(泰山村)、中林、老埤。因此,要探索屏東平原上平埔族群的分佈與遷徙得使用不同的研究策略。根據我們的田調經驗,生態、古道、昔日市街與人文活動(如六堆客人的入墾、各地的連庄組織等等)是最好的策略。

根據《六堆客家鄉土志》(鍾壬壽 1973),六堆的形成早在康熙年間(1698),但是我們存疑。我們認為比較可靠的時期是在乾隆年間,特別是林爽文事件的前後。六堆分佈的範圍包括了萬巒(先鋒堆)、內埔(後堆)、長治與麟洛(前堆)、佳冬與新埤(左堆)以及美濃與高樹(右堆)。六堆在開發之前,原為原始叢林,是山上排灣族群與馬卡道族群之間的緩衝地。十八世紀中葉是屏東平原主要聚落與族群遷徙定型的關鍵時期。之前的康熙一直還在拓墾的過程或港市形成的過程。當一個聚落的市街形成、或廟宇形成,漢人社會的凝聚力有就增加,也造成平埔社會的壓力,平埔社群也就開始"漢化",也開始遷往山腳下。在林爽文事件之後,六堆形成,溪南的馬卡道族人遷往山腳下,俗稱山腳人,是馬卡道族的第一波遷徙,其後,因番屯之設,而有放索大屯與塔樓小屯。第二波的遷徙,應在道光年間(1829)往花東地區後山的移動。其間還有不少是因為生態變化的因素(如洪水)所造成的遷徙。

從生態上而言,溪北整塊平原的發展比溪南稀疏,主要是因為溪北的平原有不少溪流泛洪的傳說與事實,在六堆以外的平野都較不適合人居。目前許多的農場地,都屬台糖所有,這些農場都是日治時期河川整治、建築堤防以後,改種甘蔗,台灣光復後被台糖所接收。我們也發現這些平原上的聚落稀疏,且多是晚近形成的聚落,有不少的聚落尚無主廟,僅拜土地公,因此福德祠很多。我們也發現溪北的古道稀疏,且多圍繞在以六堆客人的外圍發展。在六堆的東西兩側,都是大型的聚落,且一個庄頭連著下一個,有閩人庄,也有平埔庄。六堆的北側、西南側及西側都屬泛洪之地,大聚落相對的也就少。主要的聚落是老埤至番仔寮(繁華)及隘寮一帶,另外在西北角有里港,西側有屏東市,西南側有萬丹。至於西南客人,因早期開發的新埤、崁頂、南州、佳冬一帶多為泛洪區,客人無法形成大的聚落,因此閩人、平埔人易於穿梭其間,且古道密佈,西溪南的客人主要還是沿著河岸、海邊一帶的影響較大。

我們在溪北訪查到一個已消失的市街,或說生活中心,那就是新東勢,離老埤(平埔庄)不遠,是閩、客、平埔昔日交會之市街,其重要性如同溪南的箕湖是山腳下聚落的市街中心一樣。比較重要的是,我們可以重建南、北兩條通往台南府城的古道,一條是溪北社群主要的通道(北路),從里港,往旗山,屬山線往台南。另一條為溪南社群的主要通道(南路),由番社(萬丹),過溪往大寮、鳳山、楠梓至岡山又分南、北兩路,北路經阿蓮至關廟往台南,南路從岡山,經阿蓮下路竹、湖內往台南。更早的交通往台南,則主要走水路,如力社、新東勢、東港、林邊、水底寮等都有船隻可搭。

關於溪北平埔社群的遷徙,在綜合了地方系譜、口傳、交通路線之後,我們認為塔樓社(里港境內)先遷至耆老(九如境內)的番社,然後繼續遷往溪埔寮,一度溪埔寮因洪水散庄,又遷往番仔寮(繁華),最後落居於中林。武洛社是另一爭議之地。原來的武洛應在溪北,且分上、下武洛,下武洛是客人庄,上武洛才是原來的平埔社地,後來因為溪水改道,沖散了庄頭,武洛社人遷往載興,續往現在的咖吶埔,因當時武洛社不需過溪即可到達。現在的下武洛邊的茄苳腳聚落是老閩人庄,而非原來的武洛社。此外,志書中有時將大澤磯混為武洛社應該是錯誤的,因此大澤磯的認定有待進一步的調查。至於阿猴社,我們認為遷往番仔寮一帶。基本上,溪北的平原溪流改道頻繁,且小溪特多,早期的聚落時聚時散,因此現在所見到的聚落,其歷史都不長,很少超過百年的。

至於溪南的部分,雖然並沒有祀壺的跡像,但是在南平、崎峰與水利一帶的訪問,我們發現當地的潘文光、潘信士、潘姑娘、姥祖娘娘等都與溪南的平埔社群有關。在南邊番仔崙一帶的訪問使我們判斷舊時傳聞中的番社是茄藤社所遷來,而且還是當時的大庄,但也因附近番仔崙溪的改道與演變,早已遷離。我們的訪問資料,顯示茄藤社從番仔崙,經太源遷往新開、中庄、蜈蜞潭、匏仔一帶,但是也有放索社的人遷來。我們更發現沿著山腳下的許多聚落都有過年輪流"跳戲"的口傳(與祀壺現相相關的歌舞,在台南地區叫"牽曲"),因而有十三連庄的傳說。這十三連庄(也有十六連庄的說法)包括了赤山、崙仔頂、九塊厝、萬安、餉潭、箕湖、獅頭、大餉、隘寮、新開、中庄、蜈仔溝和匏仔園。溪北的老埤也可能參與此連庄的活動之內。十三連庄有幾層意義:其一,這些都是溪南平埔社群遷徙之地,使得山腳下北遷南去的路線暢通,是一條平埔專用道。其二,山腳下的十三連庄位處於六堆之東南方,而在六堆西北方的里港與九如一帶亦有十三連庄,這顯示了屏東平原在某個歷史時期中客人、閩人與平埔人在族群互動過程中的政治社會動員力。

我們判斷十三連庄的形成應在開山撫番(1875)之後的事,因為匏仔園一帶的聚落當時正在形成之中。不過,這種串連的政治力,需要有先前的互動作為基礎,而此基礎即是從六龜(荖濃溪流域)以南往後山遷徙的互動經驗,也就是在1829年以後至1875年之間的互動經驗(或許此互動經驗更早)。然而,此等連庄的行動在日治時期皇民化政策下被迫中止。有趣的是,十三連庄的社會力並未造成保存代表西拉雅或馬卡道文化的祀壺現相保存下來。(我們在田野中還訪問到曾經為尪姨的年長婦女。)相反的,反而使之消失。筆者認為其主要因素在於十三連庄的代表都是由男性主導,反而壓制了原本女性(尪姨)在跳戲中主導的地位。此外,受到壓抑的尪姨也可能遷往恆春半島和後山(約在120-130年前之間)。

在力社遷徙的問題上,我們認為是往赤山與萬金的方向走,因為我們在兩頭的訪問都顯示高度的一致性。從志書中的訊息來看,1772年設立番社界石時,尚無赤山與萬金的存在,但在其社西邊已有界石。1758年乾隆賜姓。1764年尚有450戶,4345人留在八社故地。1784年林爽文事件時還協助清朝平亂。1786年社番屯後,於1789年出現放索大屯、塔樓小屯,也開始出現赤山的地名。換言之,在1720-1789年之間,力社、下淡水社及小部份的上淡水社開始遷至赤山、萬金一帶。但是,後來番屯社立,原赤山庄被下淡水社與小部份上淡水社的人所佔(成番屯之地),於是,在赤山的力社只好北遷萬金。因此,萬金是力社主要的遷徙地,而沿途所經之檨仔腳崙、加匏朗、九塊厝應是力社遷徙過程中所留下的族人。但這些地方也是南面茄藤社遷徙時所經之地,是兩社族人的混合區。至於下淡水社則千頓物,再過溪遷往赤山,不過,下淡水社的主要遷徙地是在老埤。

總之,早期的遷徙(雍正/乾隆年間)約在1750年代開始,但當時留在原地的族人仍多。對於遷出者而言,放索往大餉、茄藤往箕湖、力社往赤山與萬金、下淡水往中林與老埤。武洛沿荖濃溪往六龜與土壟灣方向,亦至咖吶埔。塔樓亦往咖吶埔,但亦有往中林者。阿猴社則遷往番仔寮(繁華)。

(四)恆春半島祀壺文化叢

恆春半島大至上可分恆春與滿州兩部分,原來都是排灣族的活動範圍。目前整個恆春半島的祀壺點約有二、三十處,最西邊在楓港,最東邊在旭海,最南邊在社頂,最北邊在欖仁溪。有趣的是,這些點都有排灣族人接受祀壺的例子,即使在老祖或祖祖聖誕千秋時,都會請排灣族人來跳戲。換言之,這是一個文化傳播的例子,而非遷徙的例子。其他非排灣人的祀壺點,則幾乎都是來自屏東平原。此外,這裏的祀壺不稱太祖,而稱老祖、祖祖或開基祖,也有少數例子稱呼為麻崙祖,祭儀的日期多在1月15日,是115的模式,與其他四個區域的日期都不一樣,自屬一格,因此我們認為這代表了從屏東平原溪南馬卡道的文化模式。根據我們訪查祀壺人家在此地的族系,最早不超過120-130年之間。

從恆春整個地區的開發來看,在恆春半島的沿海一帶,漢人的開發約在200-250年之間,主要的大姓為林、陳、張、尤。田中林已在當地八代,約200年(以60歲的報導人為基準);陳姓八代,約200年;大光吳則有13代,約250年;但在萬里桐、白沙等地只有四、五代,約100-120年。平埔人的遷徙主要分三個時期,120-130年前的開山撫番時期,主要在滿州、永靖與番山路一帶;之前的遷徙,沿山線,約在200年前左右,如虎頭山的潘姓;之後的遷徙,沿海線兩側,內線:頭溝、四溝、茄苳湖一帶,外線:白沙、水泉、萬里桐等地。外線因生態上受風的影響,加上空間小,所以聚落也小,且形成的時間也較晚;內線因有小山丘檔住部份的風,開發較早,聚落也較大。在此區,平埔人以潘為大姓,但是要小心地與排灣潘、阿美潘區分開。

恆春半島與花東地區的一個基本差異在於花東地區是平埔人開發在先,帶動了漢人的移入;而恆春半島則是漢人開發在先,平埔人的遷徙以之為利。我們認為恆春半島的祀壺要分為恆春系與滿州系,是因為滿州系牽引著排灣、阿美、平埔、漢人之間的互動,但是恆春系則主要是以漢人與平埔人的互動為主,而且平埔人在遷入恆春時已相當"漢化",並且被視為漢人,因為在我們訪查的大多數聚落,都沒聽過"平埔仔"或"平埔番"一詞,例如:田中、射寮、白沙、水泉等地,而在旭海、港口一帶也僅是勉強指稱永靖是平埔番。

交通上,目前我們訪問不到任何渡海的說法,且所訪問到的捕漁都是以竹排在近海作業而已,這顯示陸路交通是比較重要的。最早的舊道自縣城東越射麻里、萬里得(萬得路)、高士佛、八瑤灣(港仔)、牡丹灣(旭海)、阿郎壹溪(安朔?),巴塱衛(大武)、大麻里(太麻里)、抵卑南覓(卑南)。第二條古道是通判鮑復康於1875年所開,從楓港東北行,至射不力(獅子?),經圓山下、雙溪口、武吉山、大雲頂、英華嶺、魯木鹿山、阿郎壹溪,抵巴塱衛。第三條古道是同知袁聞拆於1874年所闢,自鳳山縣東之下淡水東行,至赤山,經雙溪口、內社、崑崙坳、大石巖、諸也葛,至虷仔崙。第四條古道為總兵張其光所開(年代不詳),自鳳山縣之下淡水東行,至射寮,經紅泥嘴、力里社、南崑崙、古阿崙、春望巖、大烏萬溪,然後至至虷仔崙。最後一條古道,即所謂的三條崙古道或石盤營古道,是提督周大發與張兆連於1882年所開,自鳳山縣南之東港,東南行至三條崙,經歸化門、六儀社、大樹前、大樹林、出水坡,然後下嶺至溪底,沿溪東行至巴塱衛、大得吉、虷仔崙、大麻里、知本社,抵卑南。由交通上,也很明顯地看出開山撫番對恆春半島的影響有多大。

當時,排灣族是半島上的主要勢力,統管十八社,仍行出草,幾乎整個半島除了恆春鎮、車城等沿山至海的小小平地有較大的閩客聚落之外,沿山之道路因空間小、不安全、不適人居,因此無法形成大聚落,也開發的較晚。此外,在《恆春縣誌》中所謂「番客雜處,而閩人並不混居」是有原因的。前述沿海閩人的開發約在200-250年之間,在海線有可能,但靠山之低地仍要面臨出草的威脅,因此客人當時不可能處之。番客雜處的原因有三:一是客人晚來,已無生存隙縫,因此往番地冒險爭地;二是客人喜居"原鄉之地"而靠山居處,因此往近番之處居之;三是因政治、軍事的理由被派駐山腳下,因為當年客人被派往後山、恆春一帶駐守的不少,如:統埔、保力的客人庄即因此而來。

(五)花東祀壺文化叢

花東地區又是另外一種樣貌。在生態上,主要是以海岸山脈區分成海口系(山脈東邊)與內山系(山脈西邊)。海口系的生態屬貧脊狹小的斜坡地,是海岸山脈往東下落至海的斜坡地。內山系則深受秀姑巒溪的影響,腹地較大,也較肥沃。海口系與內山系之間有三條古道,北邊是安通至竹湖古道、中間是萬寧至寧埔古道、南邊是富里至東河古道,昔日兩系平埔人的往來都靠這三條古道,但是目前僅存南邊的古道可通行。花東地區在平埔人尚未移入之前,主要是布農、泰雅與阿美的生活空間,也影響後來平埔人移入的分佈與活動。

基本上,花東地區平埔人的移入可分成三個時期。第一個時期約在150-180年前之間。當時移入的平埔人來自荖濃溪流域的荖濃與六龜。根據我們的訪談資料,當時一群荖濃的年青狩獵者無意間盤山來到了今日的關山一帶,見到秀麗肥沃的生態很適合人居,便回頭帶著族人五、六十戶,二百多人,山坐著牛車沿著山腳下,往南經恆春,再往北至大武。原本他們想在大武定居下來,但受當地卑南人的欺侮(包括該地區的排灣人),只好將女兒嫁給當時的卑南王以為人質,然後連夜舉族往北遷至大庄(今日的長良,又稱舊庄)。

當時的大庄位處清水溪與秀姑巒溪交會的沖積扇,土地肥沃,適合居住。但是在一次的洪水中,淹沒了田地,只好涉過秀姑巒溪定居於今日的大庄(東里村)一帶。該地原為阿美人的社地,叫丹草埔。荖濃人趕走了阿美人,據地仍稱之為大庄。但是有一部份的族人仍回原來的大庄居住,因而改稱原來的大庄為舊庄。之後,荖濃人沿著大庄往南、北兩個方向逐步擴散出新的聚落,形成新的勢力,被稱為大庄人。

大庄平埔往北擴展,沿著秀姑巒的西邊,到安通、樂合、玉里鎮的忠誠與源城、大禹、三民,受舞鶴山的阻隔而止。另外,也沿著秀姑巒溪東邊分散,包括石光、浦薑寮、高寮、觀音山、宮前、松浦、馬汝、春日一帶。但是,石光有天主教堂,與大庄往來不密切,疑為來自屏東平原之東港溪北系。後來,又有一部份人從玉里鎮的源城遷出,往北開墾,過瑞穗,至瑞北、富源之間的平埔厝,是大庄人分佈最北的一個聚落,也是唯一越過北回歸線的大庄聚落。大庄人往南拓墾的路線是沿著秀姑巒溪的東邊,包括新庄、萬寧、牛突山一帶,再往南,還有東竹(竹田)、螺山、石牌、富里等聚落都與早期大庄人的開墾有關。在富里一帶,沿溪往海岸山脈內走,還有虌坑、富南、錦園、復興、新開園、電光(雷光火)也都有大庄人遷徙的痕跡。在富里有一部份人後來遷至對面的明里與石壁兩聚落。

再往南,就要到關山的崁頂才有大庄人的出現,附近德篙一帶亦有小部份的大庄人。文獻上說這一帶有新港社群遷入,若是對的,我們認為最有可能的聚落是石牌,因為石牌有基督教長老教會的教堂,可能如同台南地區新港社群的木柵與岡仔林的情形是一樣的。當初,在內山的兩個主要基督教長老教會的教堂在觀音山與石牌,觀音山非常確定是大庄人的聚落,因此,剩下的是石牌為新港社群。另外,在富南的訪問顯示當地人來自蕃薯寮(旗山)可能與大傑巔社群有關,但當地的歌謠是以恆春調為主。簡言之,大庄系是以大庄為中心,往南、北向沿著秀姑巒溪兩岸移動,但主要在秀姑巒溪的東邊,這是因為秀姑巒溪東岸山丘矮、沖積扇肥沃,而鄰近的阿美人不出草、較安全之故。

平埔族人在花東地區遷入的第二個時期約在120-130年前之間,主要遷入的地點是海口系的加走灣頭(長濱鄉忠勇村)。遷入的平埔社群主要是屏東平原東港溪北系的馬卡道族。然後,以加走灣頭為中心,往北的三間屋、水母丁(現八仙洞口)都可發現馬卡道溪北系的遷入。往南,在竹湖、彭仔存、小港、石雨傘、白守蓮也都有馬卡道溪北系人的遷入。到了成功鎮,溪北系的影子就弱了。但是,在白守蓮一帶,我們懷疑是新港社群的移入,因附近的石雨傘亦有基督教長老教會的教堂(與前述的觀音山、石牌,是東部早期的三個基督教長老教會的教堂)。

在往南,平埔人的移入就較零零落落了,這是第三批平埔人在東部的遷徙,發生在50-90年前,這包括成功、東河一帶,都屬恆春系的移入。我們認為這批恆春人是由海路而來,因為他們即使在現在仍以捕漁為生,和加走灣頭、彭仔存、三間屋一帶很不一樣,後者是以水稻農耕為主要生計方式。

在「祀壺現相」上,花東地區的大武壟社群(大庄系)與馬卡道社群(溪北系與恆春系,而恆春來自溪南系)。大武壟社群在「祀壺現相」方面的表現,基本上以社群為主,公界與跳戲是最佳的例證。目前大庄仍有一典型大武壟社群的公界,只是近年恢復的年度儀式,已不再具有宗教性的意義,跳戲已失,代之以眾人同樂的卡拉OK大會,並簡化了儀式的過程。恆春系在「祀壺現相」上的特色,則是以家族為主,屬尪姨系統。

另外,在花東地區二十來處的祀壺點,只有兩處在海口系,其他的都分佈在內山系。根據各處報導人的說法,海口系祀壺的消失,一方面是因為日治末期皇民化運動,禁止民間信仰及宗教,壁腳佛都被拿去火化或丟棄了,另方面,報導人認為壁腳佛是跟著 "主家"的,主家過世之後,都要隨著主家火化或放在墓地。此外,報導人多認為壁腳佛屬 "陰靈"(祖靈),脾氣很壞,不能在其前放屁、不能摸,但小孩子常會去摸,引起不少麻煩,況且不明瞭的外人看了也會害怕,若能請走,何樂不為。

四、從「文化系」、「文化叢」與「文化圈」談「祀壺現相」的分佈與西拉雅族的遷徙

上節有關五個地區的「祀壺現相」之描述,筆者一則企圖反映出各地區的差異與互動,另則企圖表達各地區不同的整體樣貌,而非從文化特質的觀點描述或分析。「祀壺現相」的整體樣貌,包括祀壺形體、祀壺行為模式、祀壺的口傳與認知。但是,「祀壺現相」的分佈在各地區的差異則又要放在各地區在「時間─空間─意義」的特殊整體樣貌下來解讀,這包括了生態、交通、人群的互動及「祀壺現相」所呈現的區域間互動(例如:遷徙、傳播、文化合成、在地化等)。

整體而言,筆者可以用「文化系」、「文化叢」以及「文化圈」三個概念來說明「祀壺現相」在解讀西拉雅族群遷徙的作用。基本上,這三個概念一方面是為了解決「文化區/文化圈」的困境,另方面是為了將「區域共同傳統/相互作用圈」進一步操作化、具體化,使得文化行為能透過「文化系」、「文化叢」、「文化圈」三層介面,達到瞭解「相互作用圈」的目的。這樣的處理主要是想保留、延續人類學自本世紀初迄今在處理文化行為或文化傳統區域性分佈的研究成果。筆者在第二節提到「文化區」概念的貢獻主要在文化行為空間上的處理,但失敗於以空間取代時間的困境,「相互作用圈」則肯定了一個地區文化傳統在時間上的延續性以及不同地區的文化傳統彼此之間不斷地相互作用,在不同歷史階段進而形成新的的「文化圈」。同時,「文化圈」是隨著「時間─空間─意義」架構而有所衍生,產生新的文化意涵,並賦予地方文化傳統新的意義。

以本文的「祀壺現相」為例,整個台南、高雄、屏東、台東與花蓮的祀壺現相與祀壺分佈是一個完整的「祀壺文化圈」。在整體「祀壺文化圈」之下,依文化行為模式與地理生態交通的相配性與相關性,以「文化叢」的概念重新調整台南、高雄、屏東、台東與花蓮在「文化區域」(cultural areas)與「自然區域」之間的關係。在每個「文化叢」之下,再依文化模式與人群互動之間的關係分成數個「文化系」。最後,在透過各個「文化系」彼此之間的區域性互動關係,重構西拉雅族在「祀壺文化圈」內的社群遷徙與文化傳播。

整個「祀壺文化圈」內的「祀壺文化叢」及各個「祀壺文化叢」內的「文化系」可以歸納成一張表格(參見表一)。在台南祀壺文化叢內,筆者目前歸納出北頭洋、吉貝耍、六重溪、頭社、番仔田、左鎮(左鎮與新化)、內山等七個「文化系」;高雄祀壺文化叢則歸納成三個系:內門、楠梓仙溪、荖濃溪;屏東平原祀壺文化叢則歸納成溪北與溪南兩系;恆春半島祀壺文化叢則歸納成恆春與滿州兩系;花東祀壺文化叢則歸納成內山與海口兩系;總共是五叢十六系。

圖二

圖二「國分問題」的基本假設之一是:祀壺分佈與西拉雅分佈是相等的。這並不全然對,例如:番子田系與滿州系的祀壺顯示文化傳播並不等於族群遷徙。而有些地方沒有遺存祀壺線索則要依賴生態交通與族群互動的掌握,例如屏東平原的情況。「國分問題」的基本假設之二是:透過祀壺瞭解了西拉雅族的分佈之後,可以解決西拉雅族的遷徙問題。這也不必然如此,除非我們掌握了文化行為的整體樣貌(而非文化特質)、區域間的交通與互動及該互動所構成的相互作用圈,否則我們是無法建構族群的遷徙過程。此外,族群的互動與文化的混合,造成「祀壺現相」的紛雜與難解,也非以「漢化」或「消失」的思考模式可以解答,更重要的是,我們要瞭解文化合成與在地化的歷程是文化再生的契機。

最後,筆者要附帶說明,本文與〈祀壺釋疑〉一文是子母篇。在〈祀壺釋疑〉一文筆者是以整體樣貌的觀點,針對「祀壺」的意義進行詮釋。本文則是將「祀壺現相」放入區域性的整體樣貌中,以祀壺的相互作用圈(文化系、文化叢、文化圈)建構西拉雅族各社群之間的互動與遷徙,並詮釋其所隱含的文化意涵。筆者另外兩篇論文〈文化合成與合成文化〉及〈在地化與地方文化〉在本文概念工具的建構歷程中,也扮演了重要的介媒角色。筆者日後的二、三篇論文將進一步處理「祀壺文化圈」與其他的「文化圈」相互作用的關係,然後再說明地方文化傳統的建構歷程與機制,屆時有關的文化脈絡與文獻資料(特別是志書與地契)將納入思考,因此,筆者希望讀者在閱讀本文時不要苛責有關地方文化脈絡與史料的忽略。

|

文化地理區 |

|

文化系 |

|

分布地點列舉 |

|

社群屬性 |

|

台 |

|

北頭洋系(11) |

|

吉北頭洋、番仔塭、角帶圍、佳里 |

|

蕭壟社群 |

|

南 |

|

吉貝耍系(12) |

|

吉貝耍、麻埔 |

|

蕭壟、麻豆、哆囉國 |

|

祀 |

|

六重溪系(13) |

|

六重溪、仙草里、白水溪 |

|

大武壟社群 |

|

壺文 |

|

頭社系(14) |

|

頭社、鳴頭、社仔、淇仔瓦、隙仔口 |

|

四大社及大武壟社群 |

|

化 |

|

番仔田系(15) |

|

番仔田、大井 |

|

麻豆社群 |

|

叢(1) |

|

左新系(16) |

|

左鎮、岡仔林、山豹、知母義、口埤、南化 |

|

新港社群、大武壟社群、大傑顛社群 |

|

|

|

內山系(17) |

|

玉井、楠西、灣丘 |

|

大武壟社群 |

|

高雄祀壺 |

|

內門系(21) |

|

木柵、三平、石坑、 |

溝坪、

大埔、

金瓜寮

|

新港社群 |

新港社群為主

大傑顛社群

大傑顛社群

|

文 |

|

楠梓仙溪系(22) |

|

阿里關、小林、甲仙、匏仔寮 |

|

大武壟社群 |

|

化叢(2) |

|

荖濃溪系(23) |

|

荖濃 |

六龜

桃源

|

大武壟社群 |

馬卡道北路社群

大武壟社群

馬卡道南路(恆春人)

|

屏東平原祀壺 |

|

東港溪北系(31) |

(有公廨)

|

咖吶埔 |

中林、老埤

|

馬卡道北路社群 |

馬卡道北路社群

|

文化叢(3) |

|

東港溪南系(32) |

(無公廨)

|

林邊 |

餉潭、畚箕湖、赤山萬金

|

馬卡道南路社群 |

馬卡道南路(山腳人)

|

恆春祀壺 |

|

恆春系(41) |

|

恆春 |

|

馬卡道南路(恆春)人 |

|

文化叢(4) |

|

滿州系(42) |

|

滿州 |

|

馬卡道南路 |

|

花東祀壺文化叢 |

|

內山系(51) |

|

庄(東里) |

富里

池上、關山

|

大武壟社群(大庄人) |

馬卡道北路(屏東人)

馬卡道北路(屏東人)

馬卡道南路(恆春人)

大武壟社群(大庄人)

馬卡道南路(恆春人)

大武壟社群(大庄人)

|

(5) |

|

海口系(52) |

|

加走灣、竹湖 |

|

馬卡道北路(海口人) |

馬卡道南路(恆春人)

大武壟社群(大庄人)

五、結語

文化的瞭解,一直是人類學視野的標的。人類學者固然"堅守"崗位,在一定點進行長期的參與觀察,但是也不能或忘傳統的區域性田野普查。從十九世紀末、二十世紀出人類學不斷地從地理學、生態學吸收「空間」的視野,也不斷地從生物學、歷史學涵養「時間」的深度,但這是一段漫長、且爭議不斷的發展歷程。在本節的討論,筆者並無法兼顧所有相關的研究與關念,只能從「文化區/文化圈」到「區域共同傳統/相互作用圈」兩組概念辨析一些與本文相關的要點,希望的是建構本文後面論述的基點:以整體樣貌的觀點整合極具差異的文化特質,並以空間與時間的架構、文化群互動互生的視野,思考「祀壺現相」分佈與西拉雅族群遷徙之間的問題(本文所謂的「國分問題」)。

「國分問題」最直接涉及到的問題是:祀壺與西拉雅族群分佈和遷徙之間的關係。劉斌雄、陳春木、陳漢光、石萬壽、吳東南、張振岳、劉還月、葉春榮等人在台南、高雄、屏東、台東與花蓮的田野調查都對「國分問題」做出相當的貢獻,但此問題仍未完全解決。筆者認為主要的問題在於(一)研究者的意識都還侷限於以靜態性方式處理,而忽略族群或社群的動態性,因此也未能針對地區性的異或同提出概念性的解析;(二)研究者對所謂的「地區性」概念仍是以行政地理區或族群分佈的概念處理。在前文所提出的「文化系」、「文化叢」與「文化圈」的討論與分類,筆者相信尚有許多值得爭議或修訂的地方,但是概念性工具的提出不但有助於整體區域性「祀壺現相」的釐清,也有助於研究所謂「中華文化」形程的地方過程,即中華文化「在地化」的歷程與機制,以相對於主流的「漢化」觀點。

此外,近年來在臺灣與華南的研究,也重新開始注意到區域研究的重要性,特別是神明廟會與地域組織之間的關係以及宗教信仰與地方文化傳統之間的關係。例如,在臺灣方面林美容(1987、1988)在彰化平原有關土地公信仰與媽祖信仰的研究,企圖將許嘉明(1975)與施振民(1975)發展出來的「祭祀圈」概念擴展至「信仰圈」的概念,以說明台灣民間社會的特性與地方文化的自主性。在華南方面的研究,大陸方面年青一代的學者也開始注意到區域研究的重要性,例如,陳春聲在潮洲一代有關社神崇拜、火帝巡遊和社區地域關係的研究(陳春聲 1994;陳春聲與陳文惠 1994)、劉志偉與羅一星在珠江三角洲對於佛山祖廟祭典與沙灣北帝祭祀的研究(劉志偉 1995;羅一星 1994)、劉永華在閩西龍岩蘭盆勝會的研究(劉永華 1994)以及鄭振滿在閩南埔田有關神廟祭典與社區發展的研究(鄭振滿 1995)等等都表達出區域研究的重要性。由於本文所談的主題與上述有關臺灣與大陸學者的區域研究沒有共同的交集,因此筆者不擬在此多論,日後筆者將另文討論有關臺灣與華南在區域研究方面的問題,重要的是要指出區域研究對瞭解中華文化形成在理論上與方法論上的意義。

事實上,區域研究的重要性與必要性比前述所提及已發表的論文還要豐富。據筆者的瞭解<ref>這裏,筆者要感謝加拿大麥吉爾大學丁荷生教授於1997年五月間邀請筆者參加在麥吉爾大學的「華南地方文化與地方史工作研討會」,筆者從廈門 大學的鄭振滿教授與中山大學的陳春聲教授,瞭解大陸學者近年有關區域研究的現況,筆者參加該工作研討會的經費則是國科會項下經費資助的。此外,本論文之修 訂蒙蔣斌先生、鍾幼蘭小姐以及鄭振滿先生詳細閱讀,並給予修訂本文之意見,一併致謝。</ref>,在過去短短不到十年的時間之內,臺灣、大陸與西方學者共同合作研究的計劃多屬區域性的研究計劃,例如,中央研究院民族學研究所的李亦園、莊英章與美國史丹佛大學人類學系的武雅士(Arthur Wolf)三位教授所主持的「臺灣與福建民族誌基本調查與社會文化比較研究計劃」(1989-1996);英國牛津大學東亞研究所的科大偉教授(David Faure)所主持的「華南社會文化型態研究計劃」(1989-1992);原在香港中文大學人類學系的陳其南教授所主持的「華南社會文化史研究計劃」(1991-1993);香港科技大學人文學部的蔡志祥教授所主持的「在鄉商人研究計劃:中國東南地方文化的比較研究(1994-1997);香港中文大學人類學系的林舟與建築系的何培斌兩位教授所主持的「華南地區媽祖信仰比較研究計劃」(1994-1997);加拿大麥吉爾大學東方研究所的丁荷生(Kenneth Dean)與廈門大學歷史研究所的鄭振滿兩位教授所主持的「中國東南地區的區域文化體系」(1994-1997)。此外,大陸方面的史學界,已故廈門大學的傅衣凌教授、中山大學的湯明檖教授與南京大學的洪煥椿教授,亦早在八○年代初開始了「明清社會經濟史研究計劃」(1982-1992),亦出版了一系列與區域研究相關的論文集,例如,《明清福建經濟與鄉村社會》(1987)、《閩南契約文書綜錄》(1990)、《明清廣東社會經濟型態研究》(1985)、《明清廣東社會經濟研究》(1987)與《十四世紀以來廣東社會經濟的發展》(1993)。

上述的這些區域性的研究計劃,雖然還有大量的研究成果尚未發表、許多的學術交流尚待啟動,根據筆者的瞭解,當今有關區域研究在面對複雜性與歧異性極高的史料與田野資料時,有兩個需要調整的極端:一個極端是僅止於現象的靜態描述,另一個極端是迷惑於大理論的建構。事實上,在描述與理論之間尚有許多概念性工具等待研究者建構。本文所企圖建構的概念性工具,希望日後能進一步用以探討文化傳播與族群遷徙的問題、文化的創生與涵化的問題、文化趨同與差異的問題、不同文化圈相互作用的問題、地方文化傳統形建的問題、漢文化與鄰近周邊文化中華文化的形成與地方文化之間互動關係的問題等等,因此也有一條漫長的道路要走,本文只能說是拋磚引玉之作,尚祈更多的研究同仁加入討論,是以為文。

註釋

<references />

引用書目

小川尚義:1935 《原語による臺灣高砂族傳說集》台北:台北帝國大學語言研究室。

土田滋:1991 〈台灣‧平埔族の言語資料の整理と分析〉Linguistic Materials of the Formosan Sinicized Populatiions I:Siraya and Basai。東京:東京大學部言語研究室。

石萬壽:1981 〈西拉雅平埔族的阿立祖信仰〉《成大歷史學報》8:143-181。 :1985 〈西拉雅平埔族蕭壟社群的阿立祖信仰〉收於《國際中國邊疆學術會議論文集》,頁1465-1499。台北:國立政治大學。 :1987 〈二層行溪流域的先住民〉《台灣風物》37(2):1-33。 :1990 《台灣的拜壺民族》台北:台原出版社。 :1995 〈南化鄉平埔族的村社〉刊於《平埔研究論文集》,潘英海與詹素娟主編,頁397-412。台北:中央研究院台灣史籌備處。

伊能嘉矩:1904 《臺灣蕃政志》台北。

伊能嘉矩原著、森口雄稔編著:1992 《伊能嘉矩の台灣踏查日記》台北:台灣風物。

伊能嘉矩、粟野傳之丞:1900 《臺灣番人事情》台北:台灣總督府官房文書課。

江家錦:1955 〈從祀壺來談西拉雅族的信仰〉《南瀛文獻》3(1/2):16-27。 :1956 〈平埔族的信仰雜記〉《南瀛文獻》4(1):14-22。 :1958 〈西拉雅族的信仰〉《台北文物》7(1):115-118。

佐山融吉、大西吉壽:1923 《生蕃傳說集》台北。

李壬癸:1991 〈台灣北部平埔族的分類及其語言根據〉《台灣風物》41(4):197-214。 :1992 〈台灣平埔族群的種類及其相互關係〉《台灣風物》42(1):211-238。

李亦園:1955 〈從文獻資料看臺灣平埔族〉《大陸雜誌》10(9):19-29。

李國銘:1995 〈屏東平埔族群分類再議〉刊於《平埔研究論文集》,潘英海與詹素娟主編,頁365-378。台北:中央研究院台灣史籌備處。

周振鶴:1988 《方言與地方文化》上海:上海人民出版社。

林清財:1988 《西拉雅族祭儀音樂研究》國立臺灣師範大學音樂研究所碩士論文。 :1995 〈從歌謠看西拉雅族的聚落與族群〉刊於《平埔研究論文集》,潘英海與詹素娟主編,頁474-497。台北:中央研究院台灣史籌備處。

林美容:1987 〈由祭祀圈來看草屯鎮的地方組織〉《民族學研究所集刊》62:53-114。 :1988 〈由祭祀圈到信仰圈──台灣民間社會的地域構成與發展〉載於《中國海洋發展史論文集》3:95-125。台北:中央研究院三民主義研究所。

吳東南:1995 〈高、屏先民信仰之口述歷史〉《民族學研究所資料彙編》10:143-177。

吳新榮(大道兆行) :1942 〈飛番墓〉《台灣文學雜誌》2(2)。 :1953 〈飛番墓與阿立祖〉《南瀛文獻》1(3):60-62。

施振民:1975 〈祭祀圈與社會組織──彰化平原聚落發展模式的探討〉《民族學研究所集刊》36:191-206。

國分直一:1938 〈知母義地方の平埔族について〉《民族學研究》1(4)57-83。 :1942 〈阿立祖巡禮記〉《民俗台灣》2(7/8):6-8、26-27。 :1944 《壺を祀る村─南台灣民俗考》日本:東都書籍株式會社。

國分直一著、廖漢臣中譯:1955 〈阿立祖巡禮記〉《南瀛文獻》2(3):79-82。

國分直一著、周全德中譯:1962 〈祀壺之村〉《台灣文獻》13(2):90-103。

移川子之藏:1930 《臺灣、土俗、人種》 :1931 〈頭社熟蕃の歌謠〉《南方土俗》1(2):137-145。

陳春木著、荒井孝日譯:1974 〈壺を祭る村〉《えとのす》1:59-61。 :1975 〈東河村平埔族阿立母的祭祀〉《南瀛文獻》20:137-143。

陳春木著、余萬居中譯:1986 《祭壺的村子》中央研究院民族學研究所翻譯手稿。未出版。

陳春聲:1994 〈從《遊火帝歌》看清代樟林社會〉《潮學研究》1:79-111。

陳春聲、陳文惠:1994 〈社神崇拜與社區地域關係──樟林三山王國的研究〉《中山大學史學集刊》2:90-106。

陳漢光:1961 〈台南縣六重溪之五太祖崇拜〉《台灣文獻》12(4):146-155。 :1962a 〈高雄縣荖濃村平埔族信仰調查〉《台灣文獻》13(1):102-105。 :1962b 〈高雄縣匏仔寮平埔族宗教信仰調查〉《台灣文獻》13(4): 88-99。 :1963a 〈高雄縣阿里關及附近平埔族宗教信仰和習慣調查〉《台灣文獻》14(1):159-168。 :1963b 〈台南縣六重溪豬頭殼奉祀調查〉《台灣文獻》14(2):139-142。

張光直:1989 〈中國相互作用圈與文明的形成〉轉譯自作者原著Archaeology of Ancient China(1987年第四版)第五章。載於《慶祝蘇秉琦考古五十年論文集》,頁1-23。北京:文物出版社。

張振岳:1994 《台灣後山風土誌》台北:臺原出版社。

張耀錡:1951 《平埔族社名對照表》《文獻專刊》2(1/2)另冊。台中:台灣省文獻委員會。

許倬雲:1994 〈接觸、衝擊與調適:文化群之間的互動〉發表於「中國考古學與歷史學整合國際研討會」。台北:中央研究院歷史語言研究所。1994年1月4日至8日。

許嘉明:1875 〈彰化平原福佬客的地域組織〉《民族學研究所集刊》36:165-190。

笠原政治編著:1995 《台灣原住民族映像:淺井惠倫教授攝影集》台北:南天書局。

朝倉利光、土田滋(編著) :1988 《環ミナ海‧日本海諸民族の聲音‧映像資料の再生‧解析》。日本:北海道大學應用電氣研究所。

傅衣凌、楊國楨:1987 《明清福建經濟與鄉村社會》廈門:廈門大學出版社。

楊國楨:1990 〈閩南契約文書綜錄〉《中國社會經濟史1990年增刊》。

葉春榮:1997 〈葫蘆福佬裔漢人的祀壺行為〉收於黃應貴葉春榮編《從周邊看漢人的社會與文化》:91-127,台北。

廣東明清社會經濟史研究會:1985 《明清廣東社會經濟型態研究》廣州:廣東人民出版社。 :1987 《明清廣東社會經濟研究》廣州:廣東人民出版社。 :1993 《十四世紀以來廣東社會經濟的發展》廣州:廣東高等教育出版社。

趙世瑜:1995 〈明清時期江南廟會與華北廟會的幾點比較〉《史學集刊》1:40-46。

劉永華:1994 〈文化傳統的創造與社區的變遷──關於龍岩適中蘭盆勝會的考察〉《中國社會經濟史研究》3:57-69。

劉志偉:1995 〈大族陰影下的民間神祭祀--沙灣的北帝崇拜〉載於《寺廟與民間文化研討會論文集》頁:707-722。台北:漢學研究中心。

劉斌雄:1987 〈台灣南部地區平埔族的阿立祖信仰〉《臺灣風物》37(3):1-62。

劉茂源:1974 〈曾文溪畔の平埔族ミうヤを訪れて〉《えとのす》1:40-49。

劉茂源著、余萬居中譯:1986 《探訪SIRAYA族──曾文溪畔的平埔族》中央研究院民族學研究所翻譯手稿。未出版。

劉還月:1994a 《南瀛平埔誌》新營:台南縣立文化中心。 :1994b 《平埔族群的歷史與文化:屏東地區》屏東:屏東縣立文化中心。 :1995a 《馬卡道族的分佈與現狀:屏東地區平埔族群》屏東:屏東縣立文化中心。 :1995b 《尋訪台灣平埔族》台北:常民文化。

潘英海:1994a 〈聚落、歷史、與意義:頭社村的聚落發展與族群關係〉《民族所集刊》77:89-123。 :1994b 〈文化合成與合成文化〉收於莊英章與潘英海主編《臺灣與福建社會文化研究論文集》頁235-256。台北:中央研究院民族學研究所。 :1995a 〈在地化與地方文化:艾伯華假設的提出〉刊於《臺灣與福建社會文化研究論文集》,頁299-319,莊英章、潘英海主編。台北:中央研究院民族學研究所。 :1995b 〈祀壺釋疑:從「祀壺之村」到「壺的信仰叢結」〉刊於《平埔研究論文集》頁445-473,潘英海、詹素娟主編。台北:中央研究院臺灣史研究所籌備處。

鄭振滿:1995 〈神廟祭典與社區發展模式〉《史林》1:33-48。

簡炯仁:1994 〈臺南及高、屏地區平埔族「老祖」祭祀之現況調查研究〉《臺灣風物》44(1):31-62。

鍾壬壽:1973 《六堆鄉土誌》內埔:長青出版社。

羅一星:1994 〈佛山祖廟與佛山傳統社會〉載於《中國歷史社會發展探奧》。遼寧:遼寧人民出版社。

Bennett, Wendell C. :1953 New World Culture History: South America. IN Anthropology: An Encyclopedic Inventory. pp.211-225. ed. by A. L. Kroeber. Chicago: Univ. of Chicago press.

Caldwell, J. R. :1966 The New American Archeology. IN New Roads to Yesterday: Essays in Archeology. pp.333-347. ed. by J. R. Caldwell. New York: Basic Books.

Caso, Alfonso :1953 New World Culture History: Middle America. IN Anthropology: An Encyclopedic Inventory. pp.226-237. ed. by A. L. Kroeber. Chicago: Univ. of Chicago press.

Childe, V. Gordon :1953 Old World Prehistory: Neolithic. IN Anthropology: An Encyclopedic Inventory. pp.193-210. ed. by A. L. Kroeber. Chicago: Univ. of Chicago press.

Harris, Mavin :1968 The Rise of Anthropological Theory. New York:Columbia University.

Honigmann, JohnJ. :1976 The development of Anthropological Ideas. Homewood, Illinois:The Dorsey Press.

Hudson, charles :1973 The Historical Approach in Anthropology. IN Handbook of Social and Cultural Anthropology. pp. 111-142. ed. by John J. Honigmann. Chapel Hill: Univ. N. Carolina.

Krieger, Alex D. :1953 New World Culture History: Anglo-America. IN Anthropology: An Encyclopedic Inventory. pp.238-264. ed. by A. L. Kroeber. Chicago: Univ. of Chicago press.

Movius, Hallam :1953 Old World Prehistory: Paleolithic. IN Anthropology: An Encyclopedic Inventory. pp.163-192. ed. by A. L. Kroeber. Chicago: Univ. of Chicago press.

Murdock, G. P. :1953 The Processing of Anthropological Materials. IN Anthropology: An Encyclopedic Inventory. pp.163-192. ed. by A. L. Kroeber. Chicago: Univ. of Chicago.

Rouse, Irving :1953 The Strategy of Culture History. IN Anthropology: An Encyclopedic Inventory. pp.57-76. ed. by A. L. Kroeber. Chicago: Univ. of Chicago.

Shepherd, Jhon :1984 Sinicized Siraya Worship of A-li-tsu.中央研究院民族學研究所集刊58:1-82.

Steward, J. H. :1955 Theory of Culture Change. Urbana: Univ. of Illinois.

Strong, W. Duncan :1953 Historical approach in Anthropology. IN Anthropology: An Encyclopedic Inventory. pp.386-400. ed. by A. L. Kroeber. Chicago: Univ. of Chicago press.

de Waal Malefijt, Annemarie :1979 Images of Man: A History of Anthropological Thought. New York: Alfred A. Knopf. Willey, Gordon R. :1953 Archeological Theories and Interpretation. IN Anthropology: An Encyclopedic Inventory. pp.163-192. ed. by A. L. Kroeber. Chicago: Univ. of Chicago.

Wissler, Clark :1923 Man and Culture. New York: Thomas Y. Crowell Co.